お鍋におかゆ、毎日のごはん炊きと、一年を通して土鍋を使う人が増えています。じっくりと熱が伝わっておいしいごはんが炊けたり、家族で囲むお鍋も本格土鍋で雰囲気が盛り上がったりと、一家に一つは欲しい土鍋ですが、使い始める前にちょっとした作業が必要な場合があります。

「目止め」と言う、土鍋や土物の器にある無数の小さな穴を埋めるこのプロセス、失敗なくできるように徹底研究してみましょう。

土鍋の目止めって何?

土鍋というくらいですから、素材は土。土で作る器も含め、こういった土物(つちもの)と呼ばれる鍋、食器類は、素材である土に無数の小さな穴が空いているので、そのまま使っていると、弱くなった部分に亀裂が入ったり、汚れや匂いが染み込んでしまうことがあります。

そんな不具合を防ぐために、買ってきたらまずやっておきたいのが「目止め」です。無数の小さな穴を、おかゆや片栗粉など、粘り気のある食品のデンプン質で塞ぐという作業。プロっぽい用語ですが何も難しいことはないので、やり方を覚えておきましょう。

土鍋の目止めのやり方を知りたい

目止めの体験談をネットで見てみると、意外と失敗したという人も多いのですが、そんな先輩たちの失敗からありがたく学ばせてもらい、3つの「失敗の少ない目止めのやり方」をまとめてみました。

ただ、土鍋と言っても色々な種類があるので、一概にこのやり方がベスト、とは言えないのです。中には目止め不要のお鍋などもあったりするので、まずは購入した店舗で聞く、添付の取扱説明書をよく読む等してから試してみてくださいね。

そして、すべての方法に共通なのが、目止めを始める前に、全体を水洗い(吸収されやすいので洗剤は使いません)して、よく乾燥させること。洗ったらすぐにふきんで水けをとり、乾きにくい底の部分を上にして、しっかりと乾かします。そこが水に濡れた状態で火にかけると、最悪割れてしまうこともあるので気をつけてください。

失敗が少ないのは片栗粉!?

鍋の8分目くらいまで水を入れ、片栗粉を水の量の10%程度加え、よく混ぜます。吹きこぼれないよう差し水を脇に用意して、30分ほど弱火にかけます。沸騰してこぼれそうになったら差し水を注ぎ、吹きこぼれに注意してください。

30分経ったら火を止め、一晩置いて、土鍋を完全に冷まします。冷めたら水洗いして、ふきんで水けを取り、鍋の底を上にして自然乾燥させ、完全に乾いてから収納します。

おかゆやとぎ汁と同様、デンプン質での目止めですが、何と言っても片栗粉は精製されたデンプン質なので、この中ではいちばん効果が高いのではないかと考えられている方法です。

米のとぎ汁はやや薄め

米のとぎ汁を捨てずにとっておき、鍋の8分目までくらいまで注ぎます。吹きこぼれないよう注意しながら30分ほど弱火にかけ、30分経ったら火を止め、一晩置いて、土鍋を完全に冷まします。冷めたら水洗いして、ふきんで水けを取り、鍋の底を上にして自然乾燥させ、完全に乾いてから収納します。

昔からある方法ですが、とぎ汁なので、おかゆや片栗粉よりもデンプン質が少なく、やや心もとない方法。ただこれは、おそらくお米が相当な貴重品で、少しも無駄にしたくなかった頃の方法ではないでしょうか。できるなら片栗粉やおかゆで目止めした方が良いでしょう。

定番のおかゆにもコツがある

いちばんポピュラーな、おかゆでの目止め。ただこの方法でも失敗している人もあり、確実に目止めをするなら、すでに出来上がっている3分から5分かゆ程度のゆるさのおかゆを鍋の8分目程度まで入れ、ごく弱火で時折そっとかき混ぜながら30分ほど煮る、というやり方がベターでしょう。

土鍋に水を入れ、ごはんを投入し、イチからおかゆを作るという方法だと、おかゆになるまでの間、水とごはんだけの状態がしばらく続くので、最初からしっかりとデンプン質を埋め込んで行くということができません。

おかゆを入れて30分煮た後は、火を止め、一晩置いて、土鍋を完全に冷まします。冷めたら水洗いして、ふきんで水けを取り、鍋の底を上にして自然乾燥させ、完全に乾いてから収納します。

小麦粉でもOK

片栗粉と同様の方法で、小麦粉を使用しても目止めをすることができます。効果は片栗粉の方がやや強力です。

牛乳やうどんでもできるの?

牛乳のタンパク質やうどんを茹でた際の小麦粉が溶け出した湯でも目止めができるというウワサもありますが、上記の3つの方法より良いという根拠は特に見つかりませんでした。

自宅にごはん、米、片栗粉のいずれもない時には、目止めをする日を延期するか、手に入りづらいものでもないので、買いに行ってからスタートすれば良いですし、片栗粉かおかゆで目止めをするのが無難です。

便利でおすすめ!目止めが不要な土鍋を紹介

一般的には使用前の目止めは不可欠とされる土鍋ですが、最近の商品では、目止め不要のものもたくさん出てきています。

また、ガスコンロでなく、IHクッキングヒーターが設置されているキッチンも増えてきているので、土鍋もIH対応のものが出てきました。

使い始めも簡単で、使用中も扱いやすく使い勝手の良い土鍋をご紹介します。

土鍋 サーマテック クッカ 9号/リビングート

北欧柄がかわいいIH対応土鍋。吸水性がほぼゼロなので、目止めが不要なだけでなく、調理の際の匂いがつきにくいのが嬉しいポイント。魚料理やカレーなどにも安心して使えます。

黒釉波紋 セラミック加工IH用土鍋/こーま

鍋の内側はコーティングされているので目止め作業は不要です。IHにも対応していますが、従来品のような金属プレートも不要。見た目のレトロさと反対に超モダンなシステムの土鍋です。

フタ が ガラス の 萬古焼 土鍋 / HARIO ( ハリオ )

主にごはん炊き用の土鍋。IH対応ではありませんが、目止め不要の安心感がありますね。中でごはんの炊ける様子が見えるのも楽しいガラスの蓋つき。

まとめ

未使用の土鍋は生まれたての赤ちゃんのようなものということで、なんでも吸収してしまうんですね。お気に入りの土鍋を見つけたら、赤ちゃんから育てるつもりで、大切に扱い、目止めをして、長く使えるようにしたいものです。

ちなみに、もし土鍋の底にヒビが入っても、それは「貫入」と言って、器や土鍋の味となるもの。水が漏れるようなことがなければ、再度目止めをして使える場合が多いです。

また、匂いがつきやすい土鍋なので、使用した後はなるべく早く洗いましょう。ただし、熱くなっている土鍋を急速に冷やすと、これもまたヒビの元になったりしますので、自然に冷めるのを待ってから。もしくはぬるま湯で洗います。

匂いがついてしまった場合は、鍋の8分めまで水を張り、お茶の葉をひとつまみ入れ、蓋をして、弱火で10分加熱します。冷めるまで待ち、湯を捨て、水で流した後、水けを切ってよく乾燥させてください。

ここまで気をつけて扱えば、10年単位で使えるものになりますので、お気に入りの土鍋が手に入ったら、大切に育ててあげてください。

まとめ/伊波裕子

![[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひどい肌トラブルを救ってくれたのはコレでした」](http://img.kurashinista.jp/get/2025/11/26/93c18d7d3165c4c47e065f488a61a5ef.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...

[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...![[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベビーから大人まで使えるこのスキンケアの実力とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/652a60fa2cd3a587a9a42d7164dad1c1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...

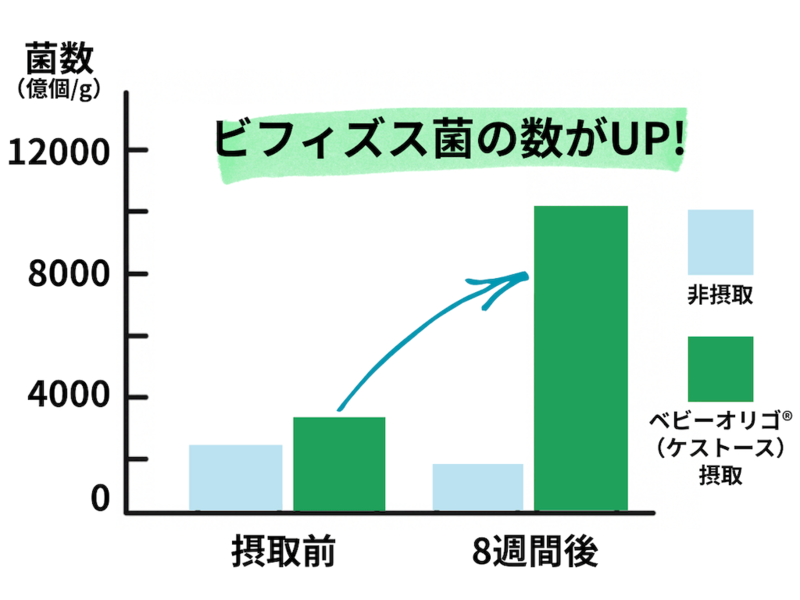

[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...![[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キッズ ベビーオリゴ®」が選ばれる理由とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2025/12/31/240a8d7521e72fb6ab5027cf72b2e102.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...

[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...![[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり・やわらか・伸び~る肌に!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/1649bec205350eddf0f29d2df2476ac8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...

[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...![[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家庭で効率よく向き合うケアアイテムが新登場!骨盤底筋専用EMS「SIXPAD ペリネフィット」](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/87aab1fc469c237111f888f1820fa561.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...

[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...![[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料理、ものづくり体験など魅力満載。【只見線】の旅の楽しみ方](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/6e401437f5ed3d32fe88e08a32f838e1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...![[PR]【カインズ】「こんなの欲しかった!」がきっと見つかる。暮らしニスタ編集部が本気で選んだ“暮らしが変わる”アイテム36選](http://img.kurashinista.jp/get/2025/12/03/7085afb54ce2db0773e4198ff5b4ae8a.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]【カインズ】「こんなの欲しかった!」が...

[PR]【カインズ】「こんなの欲しかった!」が...![[PR]カインズの本気、見逃せない!大ヒットの進化系座椅子「Lepoco」で“わたし専用最高のくつろぎスペース”が完成](http://img.kurashinista.jp/get/2025/12/03/818c9b0639122751574c72b76de85b75.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]カインズの本気、見逃せない!大ヒットの...

[PR]カインズの本気、見逃せない!大ヒットの...

コメント

全て既読にする

コメントがあるとここに表示されます