水加減は炊飯器にお任せ、の人も多いかもしれませんが、最近はやりの土鍋炊き、キャンプなどで水加減を自分でしないといけない場合もありますね。そんなとき、ベストな水加減でつやつやのおいしいご飯を炊くポイントはどこにあるのでしょうか?

おいしく炊きたい!お米の正しい水加減は?

一般的な日本の白米を炊く場合の水加減は、お米1に対して水1.1~1.2と言われています。200ccの計量カップで1杯のお米と、220~240ccの水。180ccの計量カップなら、カップ1杯のお米に、水は198cc~216ccです。

目分量で量る場合は、適当なコップ1杯のお米と、そのコップに水を1杯と1/10~1/5杯となります。

新米か古米か、また無洗米など、お米の種類によっても違いますが、この辺りの水加減で覚えておくと失敗しないでしょう。

新米や無洗米の場合は?種類別の注意点

ご飯の固さにこだわりがある人は、新米を炊くとき、無洗米を炊くときなど、微妙な水加減にも気を付けたいもの。新米の場合と無洗米の場合、それぞれどのようにしたらおいしく炊き上がるのでしょうか?

・新米の場合の注意点

刈り取られて間もない新米は水分が豊富。微妙な差ではありますが、それまで炊いていた前年収穫のお米よりも、水は減らして良いでしょう。

といってもいきなり半分など極端な話ではなく、お米1に対して、水の量を1.07~1.1倍くらいの間で好みの加減を探します。

お米の品種によっても水分含有量は微妙に違うので、新しいお米の場合、最初の1回は実験だと思って少量炊き、そのときの水加減によって次回調整します。

・無洗米の場合の注意点

お米の表面に残ったぬかを洗い流してある無洗米。1粒1粒が、洗っていないふつうのお米よりやや小さくなっている分、計量した際の密度が違ってきます。

白米をカップですくったときの量を1とすると、無洗米は約1.03。すこ〜しだけ量が多くなっているのです。そのため水加減も、ふつうより気持ち多めが良いでしょう。

そもそも「1合」って何?

いまは「合」という単位も、お米を量るときくらいしか使いませんが、戦前までは割とポピュラーな単位でした。

合は、昔使われていた体積の単位、尺貫法で使われる単位のひとつで、1升(約1.8ℓ)の1/10です。「一升瓶」ならよく聞きますね。お酒の世界ではいまでもこの単位がよく使われ、日本酒も、一升のほか、「四合瓶」というサイズで売られています。

お米に話を戻すと、1合は150g。炊飯器についてくるお米の計量カップは、お米1合が量れるサイズになっています。

お米の量が分からなくても大丈夫!水の量り方

ではメモリのついた炊飯器ではなく、土鍋などでご飯を炊くとき、計量カップがなかったらどうするか?

安心してください。身の回りのコップや茶碗などを利用して簡単にベストな分量を量ることができますよ。やり方は以下の通りです。

【量り方】

1.コップや茶碗などのギリギリいっぱいまで米を入れる

2.米をといで、よく水を切る

3.①と同じコップや茶碗の上限いっぱいまで水を入れ、②に入れたあと、そのコップや茶碗の1/10〜1/5程度の水を再度②に入れる。

以上です。

ちなみに小さめの湯呑みでお米1合弱、汁碗1杯で1.8合から2合くらいが入ります。

※ 計量道具がない時には?

また、そんな非常事態に遭遇することはそうないでしょうが、お米や水を量る茶碗やコップなどもないときにはどうするか?

ネット上でもよく「研いだお米の上に手の平を置いて、手首の何センチの部分まで水を入れる」などという情報がありますが、やってみたことのある人ならこんなのは嘘っぱちだと分かったはず。

賢い人ならやってみる前からわかるでしょう。鍋の大きさも決まっていないのにこんな測り方をして、米と水をほどよい量にできるわけがありません。

茶碗もコップもないような場合は、顔を洗うときの要領で両手をつかって米をすくい、鍋に入れてとぎます。最後は水をよく切って、すくった米の量よりやや多い水を再度すくって鍋に入れます。このやり方が一番無難です。

雑に洗っちゃダメ!正しいお米のとぎ方

それでは水加減がわかったところで、さらに炊き上がりをおいしくする、正しいお米のとぎ方をマスターしましょう。

なぜお米をとがなければいけないかと言えば「精米したコメの表面に付着しているぬかやゴミを洗い流し、おいしいご飯を炊くため」なのですが、やや面倒な作業でもあります。

無洗米はこの過程を省けるありがたい商品ですが、比較的お値段も高め。というわけで、やはり自分でじょうずにお米をとぐことができるのに越したことはありませんね。

雑にゴシゴシと洗ってしまうと、お米の表面が削れてしまい、水分を吸いすぎる原因にもなるので、やさしくそっと握って離すというとぎ方をしてみてください。

【研ぎ方】

1.鍋やボウルなど、米をといでも差し障りのない容器に計量した米を入れる。

2.水道水を勢いよく①の容器にたっぷり注ぐ。米は最初に触れた水をよく吸収するので、この際、水道のカルキ臭が気になる場合は、ミネラルウォーターや浄水器を通した水にするとさらに良い。

3.軽く2〜3度かきまぜ、すぐに水を捨てる。長くつけておくと、一旦はがれたぬかを米が再度吸収し、ぬか臭くなるため、このプロセスは急いで行う。

4.水道水を注ぎ入れ、20回ほどボウルの中の米を、ボールをつかんでは離すようにして洗う。

5.米が流れないように気をつけながら水を捨てる。

6.すすぎの水が半透明になるくらいまで④、⑤を2回ほど繰り返し、最後は水をしっかり捨てる。

水加減はバッチリ!炊き方や保存方法のコツ

水加減の仕方が分かったら、実際にお鍋で炊いてみたくなりますよね。炊飯器に頼らなくても、自力でおいしいご飯が炊ければ何かと安心です。

また、土鍋で炊いた、おこげの香ばしいご飯など、食の楽しみも広がりそうですね。

・お米のおいしい炊き方

1.といで水気を切った米を鍋に入れ、分量の水を入れて最低15分、できれば30分そのままおきます。

2.鍋に蓋をし、中火にかけ、沸騰するのを待ちます。

3.沸騰したら、2合で10分を目安に蓋をしたままごく弱火で加熱します。米が1合なら8分、3合なら11分程度が目安ですが、火力や鍋の厚み、保温力などによっても差がありますので、ひどく焦がさないよう注意してください。

4.10分たったら火を止め、できれば蓋の下にふきんをはさみ(蓋の水滴がご飯にたれないように)、蓋をしたまま10分置いてむらします。

5.蓋をとり、しゃもじで全体をほぐしたらできあがりです。

・ご飯の正しい保存方法

炊飯器のように、保温機能がついているわけでもないお鍋炊きの場合、残ったご飯をどうするか迷いますね。そんなときはやはり1食分ずつ小分けにして冷凍保存がベストです。

ご飯専用の密閉容器などもありますが、熱いうちにラップの上に広げて、そのまま湯気もいっしょに包みこむ感覚でよく密閉します。冷めたら冷凍庫へ。食べる前にレンジで加熱すれば、炊き立てにはやや劣るものの、おいしいご飯がいただけます。

まとめ

おいしくご飯の炊ける炊飯器が普及して、お鍋で炊くような機会はほとんどないかもしれませんが、あえての土鍋炊きご飯を楽しみたい人や、停電でガスしか使えないような場合に役立つ知識。また突然の炊飯器の故障のときにも役に立つ知識、覚えておいて損はないですよね。

いつでもどこでも、ほかほかツヤツヤのおいしいご飯さえあれば、大抵の人は元気になれるのでは。

そんな大切なご飯炊きのテクニック、しっかりマスターしておきましょう。

文/伊波裕子

![[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝も、腹ペコな午後も。私たちが『超熟』を選ぶ理由って?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/11/1af31690c1712e58b0eab662d945ed3a.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...

[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...![[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひどい肌トラブルを救ってくれたのはコレでした」](http://img.kurashinista.jp/get/2025/11/26/93c18d7d3165c4c47e065f488a61a5ef.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...

[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...![[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベビーから大人まで使えるこのスキンケアの実力とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/652a60fa2cd3a587a9a42d7164dad1c1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...

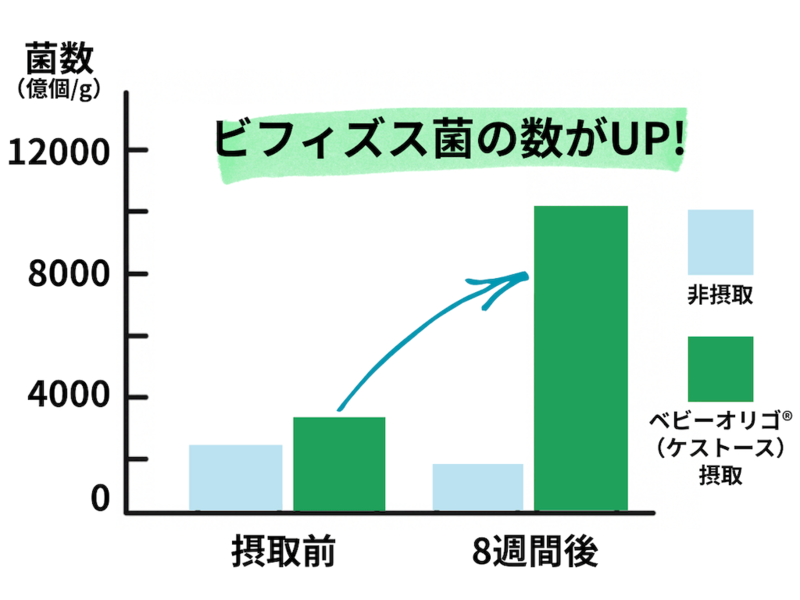

[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...![[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キッズ ベビーオリゴ®」が選ばれる理由とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2025/12/31/240a8d7521e72fb6ab5027cf72b2e102.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...

[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...![[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり・やわらか・伸び~る肌に!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/1649bec205350eddf0f29d2df2476ac8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...

[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...![[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う? 赤のジェリーでおなじみ「アスタリフト」たった7日試しただけで「わかったこと」とは!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/09/9baa7cd6aa648b5f68a397f6e1c292d8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...

[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...![[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家庭で効率よく向き合うケアアイテムが新登場!骨盤底筋専用EMS「SIXPAD ペリネフィット」](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/87aab1fc469c237111f888f1820fa561.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...

[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...![[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料理、ものづくり体験など魅力満載。【只見線】の旅の楽しみ方](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/6e401437f5ed3d32fe88e08a32f838e1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

コメント

全て既読にする

コメントがあるとここに表示されます