◀初めから読む 母子の部屋は、一階にあるその角部屋である|うさぎの耳〈第一話〉

階下に降りていき、ベビーカーを組み立てた。理玖を乗せていると、義母が玄関先に出てきた。

「ちょっと出かけてきます」

「そんなこと一々いいわよ。だけど、出るなら買い物してきてちょうだい。いつもの通りでいいから」

「お刺身、小さなヒレ肉、サラダ。ビスケットでしょうか。それならもう買ってあります」

「古いお刺身じゃないでしょうね」

「朝のうちに、買いました」

「切り立てがいいでしょうに」

「すみません、じゃあ、もう一度買ってきます」

「じゃあって、何よ。一々腹が立つのよ。それで、どうなったのよ」

義母はそれに白ワイン、いつものと言えば、そう決まっているが、そう言えば白ワインがまだあったか気になった。

「あの、白ワイン、もう切れていますか?」

「そんなことより、返事をしなさいよ」

今日は一段と化粧が濃かった。ロングスカートに薄手のカーディガン。それもいつもと同じ。でも、もしかしたら義母だって、一日案じていたのかもしれなかった。

「高知の情報は違っていて、二人は、今は広島に向かってくれています」

「まるで、捕物帳ね」

うまい例えだと思った。

理玖が待ちきれずに、ベビーカーを叩き始める。

「何か分かったら、すぐお知らせします。あ、白ワイン」

「要らないわよ。今日は、要らない」

と、義母は背を向け、リビングの扉を開いた。

拡散。

拡がり、散る。

水しぶき、

くしゃみの飛沫。

お醤油の飛び跳ね。

結局、広島の情報も違っていた。

塾講師は、中休みで出てきた塾のロビーで二人に呼び掛けられると、建物から一目散に逃げ出したそうだ。

と、白坂はまさに捕物帳を伝えてきた。

パッと見、違うようには感じたが、二人は夜遅く、生徒たちが帰るまで塾に残った。

生徒が帰った後は、二人で塾の教室の席に座り、黒板に描きかけだった男の小さくてくちゃくちゃした、丸い字を見つめていたそうだ。

やがて男は、塾が閉まる時間になっても、帰らなかった。

いよいよ、施錠すると言われて塾の外に出た。

「前にも、先生を探しにきた人がいたんですけど、なんかわけがあるんかのぉ」

用務員のような、灰色の作業服姿の男性に言われた。

会うのは諦めかけていたら、暗がりから玄関前に、男が顔を出した。

「もう、追いかけるの、やめてくれないですか?」と懇願してきた。

「ないものはないんです。返したいから、こうやって働いてるんです。少しずつでも必ず返します。待ってくださいよ。俺、男なのに、体でも売れってことですか?」

「なんか、勘違いしているみたいですよ」

と、美咲は、自分らは人探しをしている旨を伝えたそうだ。

「美咲が優しくそう言ってやったのにさ、その男、急に開き直って、いやあ、それは無理でしょう。探されたくなくて、その人も消息を絶ってるんでしょ。あんたたち、素人か。なんなら、俺、少し知恵を貸しましょうか」

男の口真似をして、白坂が伝えてきた。

送られてきた黒板の文字。

隆也のとは、似ても似つかぬ文字だったと、二人も言った。

隆也は馬術部で、よく板書を担当した。

大会での注意事項や、日程の確認、一頭ずつの馬の絵までを描き分けたので、重宝された。

「大きくて、しっかりした、律儀な字だったもんな」

白坂がそう伝えてくれた時、夫の温もりが急に全身に思い出された。

「両方とも、違ったんだ。なんでかな、私、残念なはずなのに、ほっとしてる」

思わず、そう呟いていた。

(つづく)

▶次の話 「必ず、連れて帰って。失敗は許さないわよ」 義母だって正気じゃいられなかったのだ。|うさぎの耳〈第八話〉谷村志穂

◀前の話 母でも妻でもなく、ずっと待っている一人の人間|うさぎの耳〈第八話〉谷村志穂

谷村志穂●作家。北海道札幌市生まれ。北海道大学農学部卒業。出版社勤務を経て1990年に発表した『結婚しないかもしれない症候群』がベストセラーに。03年長編小説『海猫』で島清恋愛文学賞受賞。『余命』『いそぶえ』『大沼ワルツ』『半逆光』などの作品がある。映像化された作品も多い。

![[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひどい肌トラブルを救ってくれたのはコレでした」](http://img.kurashinista.jp/get/2025/11/26/93c18d7d3165c4c47e065f488a61a5ef.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...

[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...![[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベビーから大人まで使えるこのスキンケアの実力とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/652a60fa2cd3a587a9a42d7164dad1c1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...

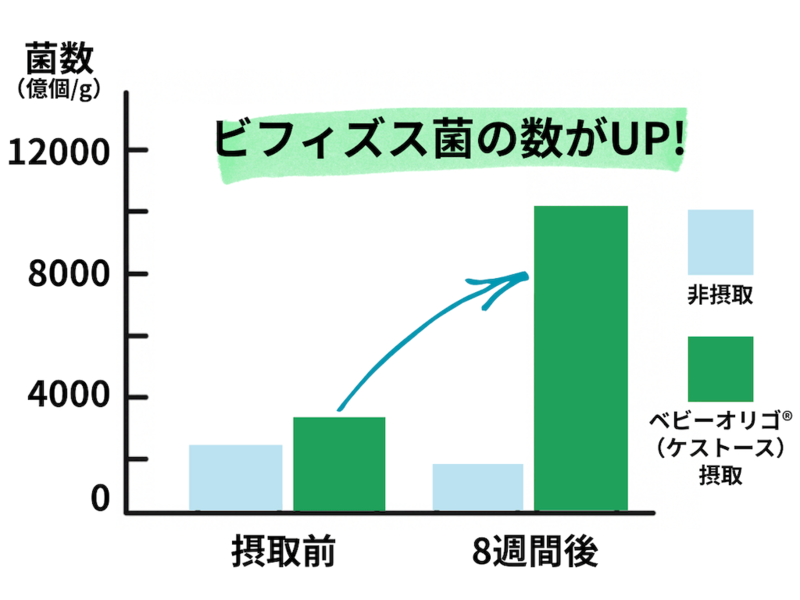

[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...![[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キッズ ベビーオリゴ®」が選ばれる理由とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2025/12/31/240a8d7521e72fb6ab5027cf72b2e102.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...

[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...![[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり・やわらか・伸び~る肌に!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/1649bec205350eddf0f29d2df2476ac8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...

[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...![[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う? 赤のジェリーでおなじみ「アスタリフト」たった7日試しただけで「わかったこと」とは!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/09/9baa7cd6aa648b5f68a397f6e1c292d8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...

[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...![[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝も、腹ペコな午後も。私たちが『超熟』を選ぶ理由って?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/26/d0a6213d838b9a06de95e683d0c14391.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...

[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...![[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家庭で効率よく向き合うケアアイテムが新登場!骨盤底筋専用EMS「SIXPAD ペリネフィット」](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/87aab1fc469c237111f888f1820fa561.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...

[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...![[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料理、ものづくり体験など魅力満載。【只見線】の旅の楽しみ方](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/6e401437f5ed3d32fe88e08a32f838e1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

コメント

全て既読にする

コメントがあるとここに表示されます