◀初めから読む 母子の部屋は、一階にあるその角部屋である|うさぎの耳〈第一話〉

SNSでの隆也探しは、まさに拡散していった。全国のあちらこちらで、あれじゃない?あの人じゃない?いやこっちだよ、と囁かれているかのように、有象無象の情報が集まった。

拡散、という言葉を体現するつもりなのか、理玖がオレンジ・ジュースを、二階の窓際に置かれた漆黒の丸テーブルにこぼす。レースの敷物はとっくに外してあったけれど、理玖がそれを手のひらで叩いたものだから、ジュースは思わぬところまで飛び散った。理玖のすべすべの顔や、よりによって真っ白なTシャツ、高級カーペットを敷いた床、ベッドのカバー、見事なまでに。

「だめだよ、もうやめて、理玖」

「ぶーだ、ぶー」

まだ残っているジュースを、理玖は面白がって、さらに叩く。拡散希望、拡散希望、まるでそう言っているかのようにも見えた。

だが、白坂らが一週おきにまとまった情報を届けてくれたが、もはや誰にも隆也と思しき人物は現れなかった。逆になぜ、こんなに出鱈目な情報が届くのだろう。白髪の七十代、マッチョなジムのインストラクター、すぐ近隣の、眼鏡の郵便局員……。

やがて情報も減っていったその時、由希奈から直接、電話があった。

「あのね、違っているかもしれないし、多分、そう、違うんだとも思うけど」

由希奈の声が震えていた。

「うちのママが、この間、北海道へ行っていて、早来町で、その馬主さん方の集まりに呼ばれて行ってきたの」

「早来、はやきた、うん、それで?」

競馬馬を育てる有名なファームがあるのは、すぐに思い出せた。由希奈の家はセレブリティで、彼女は在学中にも、クリスマスプレゼントで、確か新馬を買ってもらっていた。

「そこでね、ファームの手伝いをしていた人が似ていたって。ママには、高山が失踪したって話を何度かしていたから、まさかとは思いながら、なんかすごく気になったみたいで、ファームの人にそれとなく訊いたら、無口だし、よくわからない男だけど、馬のことがやけに詳しいから、臨時で使ってるって」

胸が激しくざわついた。息が引き攣るほどだった。

「由希奈のママ、隆也のこと、わかるかな」

少し唸った由希奈が続けた。

「ごめん、気を悪くしないでね。うちのママ馬術部の応援なんかに来るたびに、あの子はいいわねって。実は高山は、うちのママの密かなお気に入りだったの。でも、こんなことになって、なんかショックを受けてて」

逆に由希奈のママはよく応援にも来ていたから、見たら、自分ならわかると感じたが、隆也は母親という人たちがすべからく苦手だった。いつも、どこで会っても心ない挨拶をするばかりで誰も認識していなかったかもしれない。

「ファームの名前、訊いていい?」

「もちろん、だけど、白坂たちに伝えなくていい?」

「どうあれ、今度は自分で行ってくる。息子も一緒に」

「分かった。余計なことだったかもしれないけど、彼らには私から伝えておく。がんばれ、美夏」

階下に降りて、義母に北海道へ行きたいと伝えた。

しばらくこちらを見ていて、

「必ず、連れて帰って。失敗は許さないわよ」

義母だって、正気じゃいられなかったのだ。母親なんだから。今は自分にも、それが沁みた。

▶次の話 「潔いね。丸腰で行きますか」呆れたような顔で笑ってくれたのが救いだった。|うさぎの耳〈第九話〉谷村志穂

◀前の話 「じゃあって何よ。いちいち腹が立つ」義母は背を向け、リビングの扉を開いた|うさぎの耳〈第八話〉谷村志穂

谷村志穂●作家。北海道札幌市生まれ。北海道大学農学部卒業。出版社勤務を経て1990年に発表した『結婚しないかもしれない症候群』がベストセラーに。03年長編小説『海猫』で島清恋愛文学賞受賞。『余命』『いそぶえ』『大沼ワルツ』『半逆光』などの作品がある。映像化された作品も多い。

![[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひどい肌トラブルを救ってくれたのはコレでした」](http://img.kurashinista.jp/get/2025/11/26/93c18d7d3165c4c47e065f488a61a5ef.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...

[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...![[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベビーから大人まで使えるこのスキンケアの実力とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/652a60fa2cd3a587a9a42d7164dad1c1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...

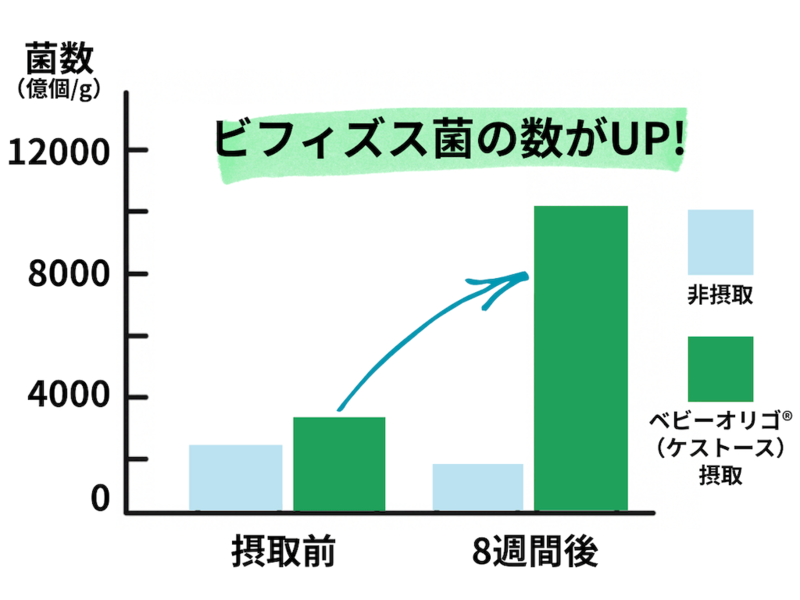

[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...![[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キッズ ベビーオリゴ®」が選ばれる理由とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2025/12/31/240a8d7521e72fb6ab5027cf72b2e102.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...

[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...![[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり・やわらか・伸び~る肌に!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/1649bec205350eddf0f29d2df2476ac8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...

[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...![[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う? 赤のジェリーでおなじみ「アスタリフト」たった7日試しただけで「わかったこと」とは!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/09/9baa7cd6aa648b5f68a397f6e1c292d8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...

[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...![[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝も、腹ペコな午後も。私たちが『超熟』を選ぶ理由って?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/26/d0a6213d838b9a06de95e683d0c14391.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...

[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...![[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家庭で効率よく向き合うケアアイテムが新登場!骨盤底筋専用EMS「SIXPAD ペリネフィット」](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/87aab1fc469c237111f888f1820fa561.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...

[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...![[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料理、ものづくり体験など魅力満載。【只見線】の旅の楽しみ方](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/6e401437f5ed3d32fe88e08a32f838e1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

コメント

全て既読にする

コメントがあるとここに表示されます