コラム

「ケチだと思われるの、みっともないでしょ」一人一万八千円の寄付金を、義母が財布から渡してくれる。|うさぎの耳〈第六話〉谷村志穂

更新日:2023.07.23

編集部ピックアップ

【50代・60代】お買い物や旅行をもっと快適に!「両手があくバッグ」をAmazonタイムセールでお安くゲット♪

忘れがたい「運命の出会い」。だけど彼は姉の婚約者だった【年上の旦那様#1】

バツイチ子持ちですが、恋愛してもいいですか?【35歳、不純な恋】

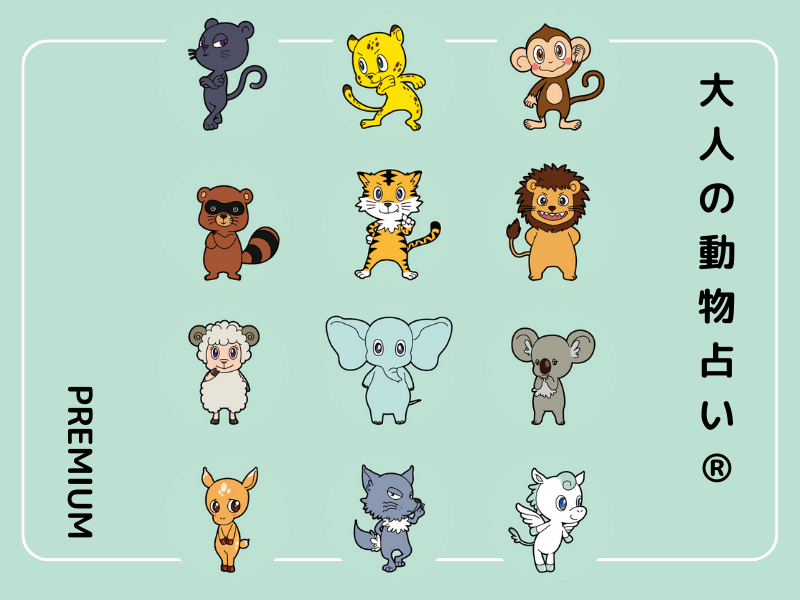

【大人の動物占い®】それぞれの動物の「基本性格&カラーごとの特徴」をチェック

お母さんごめんなさい、私の口座残高これしかありません…【お金ビギナーの貯蓄マンガ】

とうとう汚部屋の限界突破…!3LDK家族暮らしの悲劇【片づけマンガ#1】

【最新版】シウマの〈ナインナンバー占い〉数字の意味を一覧でチェック!

「なにこれ、指が痛いんだけど…」40歳を目前にして訪れた不調。原因はまさかの…!?〈マンガ・4人目が欲しい〉

Series

人気連載

こちらもおすすめ

新着ニュース

新着の編集部コラム

プレスリリース情報

コメント

全て既読にする

コメントがあるとここに表示されます