◀初めから読む 母子の部屋は、一階にあるその角部屋である|うさぎの耳〈第一話〉

「毛糸、こうしておくと可愛いね。果物みたい」

莉子は、大きな鏡もない部屋の中で、果物籠に並べた毛糸を褒めてくれる。

「それ、未完成か」

窓辺にあった編みかけのパペットを見つけた。紺色の体の頭から、ピンクの色を繋げようとして、うまくいかずに窓辺に置いてあった。

「編んじゃおうか」

そう言うと、自分のバッグから細長いペンケースを取り出し、収めてあるかぎ針を選んだ。指を器用に動かし、あっという間にピンクの色で三段分を編み足してくれた。

「糸はね、好きなように繋げばいいんだよ。編み足したら、前の糸はプツンと切る。紺にピンクか。いい組み合わせだね。そうだ、今日は頭にこれ載せようか」

と、皿にあったチョコレートコーティングの丸いクッキーをパペットの頭に載せて見せた。

莉子は、自分のバッグから取り出した茶色い毛糸で、くるくると、まず丸くて平たいクッキーを一枚。糸を閉じるとまた一枚編む。

続いて、もう少し小ぶりの丸い面を今度はピンクで編んだ。

茶色と茶色の間にピンクの一枚を挟み、これを茶色の毛糸で閉じた。

「はい、クッキーの完成」

「なんでも、編めちゃうのか」

私は驚いて、思わず呟く。

「なんでもじゃないけど、クッキーは、好きなシリーズなんだ」

と、莉子は言って、眠っている理玖に向かって動かして見せ、先ほどの紺色の胴体の頭に、これを帽子のようにつけた。目と鼻は、私がつけさせてもらった。また一人、今日も生まれた。特別、素敵な子が。

「起きたら、理玖に見せてあげよう」

ベッドの上で両手を広げて寝ている理玖を見ながら、

「このまま朝まで眠ってしまうんじゃない?」

「そんな日も、正直言うとよくある」

「お風呂は、このお屋敷のが使えるの?」

私が黙っていると、

「ごめん、余計なこと訊いた。さすがにもう失礼するね。紅茶、ご馳走さま」

「待って、どうしたら今度から会えるんだろう?」

今度は莉子が黙った。

「会おうか、これからも、時々」

「困ります。会ってくれないと」

自分の中から自然と言葉が溢れ出した。

「里歩ちゃんにも、会えますか?」

彼女はデニムのポケットから、携帯電話を取り出した。今時、ガラケーだった。

「里歩が生まれた時の写真。小さいでしょう?超未熟児で生まれた。それでも少しずつ大きくなって、必死に育ってる」

無数に収まった写真は、全て病室のものだった。保育器に入り、管に繋がれていた。けれど莉子は、たくさん写真を撮っていた。その横には、いつも様々な色のパペットが並んでいる。

「美夏さんの電話番号、教えてもらっていい?」

口頭で伝えると、彼女はその番号を口でなぞり、数字キーボードを押してゆく。

「正直言うと、病院と家の往復、後は私、夜に働いているの。サウナでマッサージ師してる。あ、変な所じゃないよ。女性も来るところ。病院のすぐ側にあったから、うまくシフトを組んでもらっていたんだけど、今度病院も変わるから、そこは辞めるしかないね」

私のスマホに表示された電話番号を、すぐに登録した。

〈飯村莉子・里歩〉

「電話でも、ショートメールでも、遠慮なく連絡して。出られる時間は少ないけど、必ず返事する」

「そこまで、送ります」

「いいよ。そっと出てくから。変な意味じゃないよ、リクくん、せっかく、よく寝てるから」

莉子はそう言うと、帰っていった。

茶色の毛糸を小さく玉にして、籠に加えていってくれた。

いい人すぎるのは、私ではなく莉子だった。

教えてもらった電話番号を登録し忘れていないのを、私はスマホに確かめる。いくら鳴らしても、メールを送っても繋がることのない夫の番号とは違い、莉子には繋がる。

「ちょっと」

部屋の扉を乱暴に叩く音が聞こえた。

「出てきてちょうだい」

義母の声だった。

「理玖が寝ているので、今そちらに行きます」

「つべこべ言わずに、早く、出てきなさい」

大きな声に、理玖がびくりと動く。そのまま両手を握ってやると、もう一度寝息になった。

「あなた、何を考えてるの?誰を家に入れたの?断りもなしに。ここは私の家だって言ってるでしょう?」

モスグリーンのアンサンブル・ニットを着てリビングの入り口に立つ義母の目は、三角に吊り上がっていた。部屋には、珍しく線香の匂いがしていた。義父の仏壇に手を合わせたようだった。

「頭がおかしいんじゃないの?そんな勝手なことをして。わかってるの?ねえ、何か答えなさいよ」

私は三十歳を少し超えたところ。義母は、その倍以上を生きてきたはず。血が繋がっていないからか、目の前で猛っている義母を、何か冷静に見つめていた。

「公園で友達になって、おかげさまで楽しい時間でした。あんな狭い部屋だけど、友達が呼べました」

「呼ばなくていいのよ。足の踏み場もないような部屋なんだから。大人しくそこで息を潜めていたらいいじゃないの」

その後義母は、二世帯で住んだ友人たちの不幸な結末を、これでもか、これでもかというほどまくし立てた。それらの話は、聞いていてもあまりに他人事でしかなく、ある意味では驚きに満ちていた。

将来の面倒を見るからと、家の建て替え代も出したのに、入院したら見舞いにも来ない。玄関に飾った花を、趣味ではないと言って嫁に捨てられた。子どもが小さい時だけ頼ってきて、大きくなると一緒に食事もしなくなった、など続き、ろくなことがないんだと言った。だから、絶対に嫌だったのだ、と。

「そうですよね。お義母さんの落ち着いた暮らしがあったんですから」

「何よ、急にわかったようなこと言って」

義母は、部屋の中をうろうろと歩き回り、カーテンを開いて外を見つめた。まるで、誰かに見張られてでもいるかのような振る舞いだった。

「お義母さんは、本当に理玖が可愛くないですか?もう笑うし、背伸びもします。手だって叩くんです。理玖にはもう、あの部屋で息を潜めて暮らすのは無理なんです」

「その約束だったんじゃないの?あなた。偉そうに、何言ってるの?盗人猛々しい」

大切な暮らしに、あと少しだけ理玖と私がいる場所を広げてはくれないか?

「二階のお部屋をどこか使わせてもらうことはできませんか?理玖は今にハイハイして、よちよち歩きも始めて、そして走り回り始めます。その時は、どうしたらいいですか?」

義母は返事をしなかった。考えたくもない、とばかりに下唇を噛んでいた。

「隆也は何をやっているのよ。ずっとなんて思うはずないじゃないの。あの子は、どこにいるのよ」

「出ていってほしいんですね?」

意外にも、義母はそれにも返事をしなかった。使い走りとしては便利だ、くらいには思ってくれているのか、それとも放り出しても当てがないだろう母子を少しは想像してくれたものかわからない。

「今日は、約束を破ってごめんなさい。お食事も、もう済みましたよね?」

義母は再びカーテンの向こうの夜空を見ていた。

「でも、おかげさまで、とても楽しかったんです。私も、きっと理玖も。初めてでした、こんな気持ちになるの。ありがとうございました」

理玖の待つ部屋へと戻った。ベッドで抱き抱えると、その温もりの内に自分も沈んでいった。

部屋の灯りを、消した。束の間、眠ろう。

▶次の話 義母の方こそ、角部屋に私たちを閉じ込めていることに疲れていたのかもしれない。|うさぎの耳〈第五話〉

◀前の話 こんな小さな角部屋に、ミルクティーの香りが広がる|うさぎの耳〈第四話〉

谷村志穂●作家。北海道札幌市生まれ。北海道大学農学部卒業。出版社勤務を経て1990年に発表した『結婚しないかもしれない症候群』がベストセラーに。03年長編小説『海猫』で島清恋愛文学賞受賞。『余命』『いそぶえ』『大沼ワルツ』『半逆光』などの作品がある。映像化された作品も多い。

![[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝も、腹ペコな午後も。私たちが『超熟』を選ぶ理由って?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/11/1af31690c1712e58b0eab662d945ed3a.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...

[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...![[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひどい肌トラブルを救ってくれたのはコレでした」](http://img.kurashinista.jp/get/2025/11/26/93c18d7d3165c4c47e065f488a61a5ef.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...

[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...![[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベビーから大人まで使えるこのスキンケアの実力とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/652a60fa2cd3a587a9a42d7164dad1c1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...

[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...![[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キッズ ベビーオリゴ®」が選ばれる理由とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2025/12/31/240a8d7521e72fb6ab5027cf72b2e102.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...

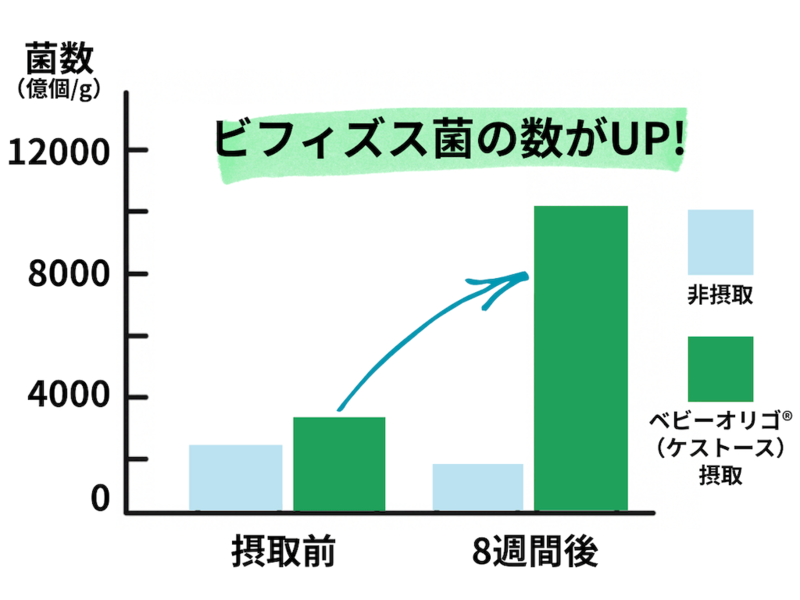

[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...![[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり・やわらか・伸び~る肌に!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/1649bec205350eddf0f29d2df2476ac8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...

[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...![[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う? 赤のジェリーでおなじみ「アスタリフト」たった7日試しただけで「わかったこと」とは!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/09/9baa7cd6aa648b5f68a397f6e1c292d8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...

[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...![[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家庭で効率よく向き合うケアアイテムが新登場!骨盤底筋専用EMS「SIXPAD ペリネフィット」](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/87aab1fc469c237111f888f1820fa561.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...

[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...![[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料理、ものづくり体験など魅力満載。【只見線】の旅の楽しみ方](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/6e401437f5ed3d32fe88e08a32f838e1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

コメント

全て既読にする

コメントがあるとここに表示されます