◀初めから読む 母子の部屋は、一階にあるその角部屋である|うさぎの耳〈第一話〉

夕暮れのはじまった道を、莉子とベビーカーを押しながら、住居まで歩いて戻った。

理玖を乗せたベビーカーの車輪が、時折道端の小石を拾って、ことん、ことんと鳴る。

おー、おーと、夕映えに向かって手を伸ばす理玖。

きゃあ、という甲高い声も上げるようになった。

莉子は、群馬県の高崎生まれだそうだ。美容学校を出て東京で就職し、美容師として働いていた。

「美容師さんか。だから、おしゃれなんだ」

私は、思わず呟く。

「美夏さんは、なんだったの?当ててみようかな」

「東京、または近郊の生まれ。大学を出て、そうだな、中学校辺りの先生をしていた。数学、とか」

「すごい」

「え、当たってるの? 美容師をしていたから、結構、人を見る目があるっていうか」

莉子が屈託なく言うので、

「全然、違うけど、そこまですらすら言うから」

と、私は笑ってしまう。

「神奈川生まれで、大学を出て、そこまではまあ合っているのかな、旅行代理店に少し。夫が教師でした」

「でした?ごめん、無理に訊く気はないよ」

「いろいろあって、今は、一緒にいないので」

「じゃあ、一人で子育て?」

一瞬、果たしてそうなのだろうかと考えた。一人ではなく、自分は理玖と二人だと思ってきた。でも、自分のようなのを、典型的なシングルマザーと呼ぶには違いないので、「はい」と、大らかに答える。

「先生って言われたのは、意外だったな。どうして?」

訊いてみると、莉子はこう答えた。

「そうね、先生っぽいっていう意味じゃないって言うか。先生だった人って、案外、ママ友みたいなの、作らないこと、多そうだから。自分はちょっとみんなとは、子どもとの向き合い方が違います、みたいな」

莉子の話を聞きながら、公園にいるお母さん方だって、ちょっと前まではそれぞれ違う人生を歩んでいたはずなのだと実感する。お母さんになると、突然、違う民族になったかのようにひと括りになってしまう。別に誰にそうされているわけでもなく、自分だって公園でみんなを眺めながら、そこにいる人たちはお母さんたちの群れだと、感じていた。子連れじゃなかったから、それだけで莉子は母親じゃないと思っていたくらいだった。

「お子さんは、三歳。女の子?」

「そう。里歩っていうの。里を歩む。夫はって言うか、夫の母はその名前に反対していてね、苗字と合わせると字画が悪いとかって。ごめん、こういう話で、私もって言うの嫌だけど、うちはもう離婚してる。だって、必死に闘っている娘を前に、字画の話をする人たちとはいられないもの」

人間がまとっているのは、洋服やアクセサリーなんかじゃない。喜び、悲しみ、孤独、充足。莉子には、子どもと闘う強い意思。私はきっとまだ弱々しく、見えていたのだろう。

鉄製の門扉が家と中庭を囲んでいる。左右の門柱に載せた丸い照明が、すでに灯っていた。

門の前まで来てはじめて、庭の向こうにある煉瓦づくりで、両方の羽を伸ばすように広がる家の広さを見渡し、

「ここがお宅?親御さんも一緒、とか?」

と、莉子は訝しげに足を止めた。

「だったら、遠慮しておく。急すぎるよ」

「いいんです。入ってください」

帰宅のたびに包まれる緊張が、また押し寄せてきたのは確かだった。思わず、小声になる。

門扉を押して入り、バッグの中から玄関の鍵を慌てて探す。

すぐに人感センサーで、外灯がつく。莉子はまた、足を止める。

「やっぱり、またにするよ。お夕飯時だろうし」

鍵を鍵穴に差すと、理玖が、急にぐずり始めた。莉子は反射的にベビーカーの座面まで腰をかがめる。

「リクくん、ほら、おうち着いたよ」

莉子のその声は、朗らかに響いた。

義母に、聞こえていないことを祈った。

そもそも、玄関で迎えてくれたりはしないから、中へと莉子を招く。

ベビーカーごと玄関の内側に入り、片方の腕で抱き上げた理玖を、戸惑っている莉子に預け、いつものようにベビーカーを畳み、物置に納めた。人手がもう一つあるのが、これほど楽なのだと感じた。

「部屋はこっちなの」

玄関から入って左の応接の方ではなく、廊下を右に曲がった先の、角部屋の方へと莉子を案内した。腕の中でぐずる理玖をあやすのに精一杯で、莉子は、そのまま付いてきてくれた。

「リクくん、おむつ、かもしれないよ」

そう言われて、私が、いつものようにベッドの上にコットンの布を広げると、

「代わろう」と、莉子が手伝ってくれる。おしっこをたくさん含んでずっしり重たいおむつが現れる。一日外にいた理玖からは少し酸っぱいような匂いがして、莉子が、ウエットティッシュで理玖を拭ってくれる。私は、窓を開けた。

交換したおむつを押し込んだビニール袋の口を固く結ぶ。

「お茶を淹れてくる」

莉子に理玖を頼み、角部屋から廊下を抜けて、リビングへと向かった。

「ちょっとあなた、誰か連れてきていない?」

義母は、テレビ画面を消す。俳句の番組を見ていたようだった。

シンクには、自分でオムレツでも作ったのか、卵色のついたお皿などがある。

私は、ティーバッグに湯を注いだポットと、この頃買いおくようになった、理玖のバナナ、戸棚を開けると、義母のとっておきのゴディバのクッキー缶から、チョコレート・クッキーを皿に載せる。お砂糖、レンジで温めたミルクにスプーンと、次々にトレイに載せていく。

トレイを手に戻ると、小さな部屋のベッドに莉子は腰掛けて、理玖を膝に乗せていた。

「あれれー、ママ帰って来たね」

と、声をかけると、「きゃあ」、と理玖はまた高い声をあげた。

「きゃあ」、と、いうその声を莉子も真似すると、理玖は体を伸び上がらせるようにして、さらに何度も、前より高い声で発声した。

こんな小さな部屋にいても、理玖からはこんなに無邪気な笑い声が溢れるのだと思うと、今まで自分が、我が子から奪っていたものの大きさを知る。

二人で声を出さないように、理玖はまるでそこにいないかのように、暮らしはじめてもう半年になるのだ。はじめはなんとかできたかもしれないが、理玖だって一人の人間なのだ。生きて、成長しているのだと思う。

「紅茶、これしか見当たらなくて。アールグレイなんだけど」

「アールグレイ、好きだよ。前に紅茶の店に行ったら、アールグレイにミルクは入れないでくださいって言われたんだけど、私は入れるの好きなんだ。勝手だよね、そんなの」

「はい、ミルク。ちゃんと温めてある」

言わなかったが、夫がそうしてコーヒーや紅茶を飲むのが好きだった。ミルクは温めると、少しふわっとなる、と言っていた。そのひと手間を惜しまずいられることが、愛情の証のように思っていた。間違ってなんかいないと思う。今、莉子が目の前で美味しそうにミルクをたくさん入れた紅茶を飲んでくれている。こんな小さな角部屋に、ミルクティーの香りが広がる。

私はお皿の上にバナナを潰し、スプーンで理玖の口に運ぶ。赤いお口が、バナナを含み、もぐもぐ動く。

きゃあ、とまた声をあげる。

今日は、きゃあ、の日だ。理玖の発見や感動が、皆その音に詰まっている。

二人でそれぞれカップに、紅茶を注ぐ。バナナの後は、私は理玖に母乳をやって、体を揺らす。

「お腹、空きましたよね。私たちも」

「大丈夫、これいただくね」

クッキーを噛み、「さすが、高級クッキー」と、莉子が分厚いチョコレートの層を見る。

体から母乳が吸い上げられていく強い力を感じながら、理玖の顔を覗き込むと、額に汗を浮かべている。

今にも閉じそうな理玖のまぶたを見つめる。

「リクくん、もう、ずっしり重いね」

莉子は、食べかけのクッキーを皿に置くと、そんな理玖を目を細めて見ていた。

「今度、美夏さんの髪、切ろうかな。せっかく、綺麗な髪なのに」

元々髪の毛が多くて、毛質も堅い。無造作に結んでいるだけだから、結び目さえもがすぐに解けていく。義母は、「あなたのサンバラ髪、なんとかならないの?」と、呆れたように言う。サンバラなんて、はじめて聞いた言葉で、スマホで調べた。ざんばら髪のことだった。長く振り乱した髪、本来は、髷の崩れた状態を言う。

「お願いしようかな。なんとかなります?」

「どれどれ」

と、莉子は私の後に立って、髪の毛のゴムを解いた。髪の毛を肩に解いて、手で広げているようだった。

「鏡?ないか」

と、部屋を見渡しているので、机の引き出しから、折り畳みの鏡を取り出した。一番上の引き出しには、自分の数少ない化粧道具や、ヘアブラシも入っている。じつは、次の段には、下着が、その次の段には、衣類が収まっている。

理玖のおむつや衣類は、取り出しやすいように籠に収めて並べてある。

「持てる?見ていて」

そう言うと、髪の毛先を指で外に跳ねさせたり、顎のラインに持ち上げたりして見せる。前髪も眉のあたりにして試す。その仕草や目線は、いかにも美容師だった。

「少し落ち着いたら、いろんな髪型が似合いそうだね。でも今は、一つに結んで、リクくんと一緒に、ここでぎゅっと生きてるんだよね」

莉子の細い指先が、今は意外にも温かかった。

「じゃあ、今日は一つだけね。前髪も長い人用の豊かな黒髪の一つ結び、まず結ぶ位置は、耳の上からこのくらい、指、二本くらい高く、ざっくり持ち上げて、それから、トップだけ、ぺたんとならないように、ここは、自分でやるなら、スプレー使おう。ハードスプレー、だけ買って。結んだら、サイドにもスプレー。見て」

そこに映った顔は、決して、見知らぬ誰かのようではなかった。むしろ、年相応に生き生きと見えた。昔から、髪の毛のアレンジのようなことが好きではなくて、馬術部の頃から、鏡も見ずに無造作に結んできた。

そんな自分でいることが、好ましかったのだと思う。

莉子の若い頃は、きっと真逆だったろう。ヘアスタイルやメイクに敏感で、おしゃれに貪欲で。今だって、いかにも無造作に見えるが、莉子の髪の結び目は、くるくるっとねじれている。

温めたミルクと同じだ。ほんの少し工夫するのが、愛情なのだ。私は、自分のこともほんの少しずつでいいから、愛さなくてはいけない。

▶次の話 部屋の灯りを消した。束の間、眠ろう。|うさぎの耳〈第四話〉

◀前の話 いなくなった夫を、心の底ではずっと待っていた|うさぎの耳〈第三話〉

谷村志穂●作家。北海道札幌市生まれ。北海道大学農学部卒業。出版社勤務を経て1990年に発表した『結婚しないかもしれない症候群』がベストセラーに。03年長編小説『海猫』で島清恋愛文学賞受賞。『余命』『いそぶえ』『大沼ワルツ』『半逆光』などの作品がある。映像化された作品も多い。

![[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝も、腹ペコな午後も。私たちが『超熟』を選ぶ理由って?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/11/1af31690c1712e58b0eab662d945ed3a.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...

[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...![[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひどい肌トラブルを救ってくれたのはコレでした」](http://img.kurashinista.jp/get/2025/11/26/93c18d7d3165c4c47e065f488a61a5ef.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...

[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...![[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベビーから大人まで使えるこのスキンケアの実力とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/652a60fa2cd3a587a9a42d7164dad1c1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...

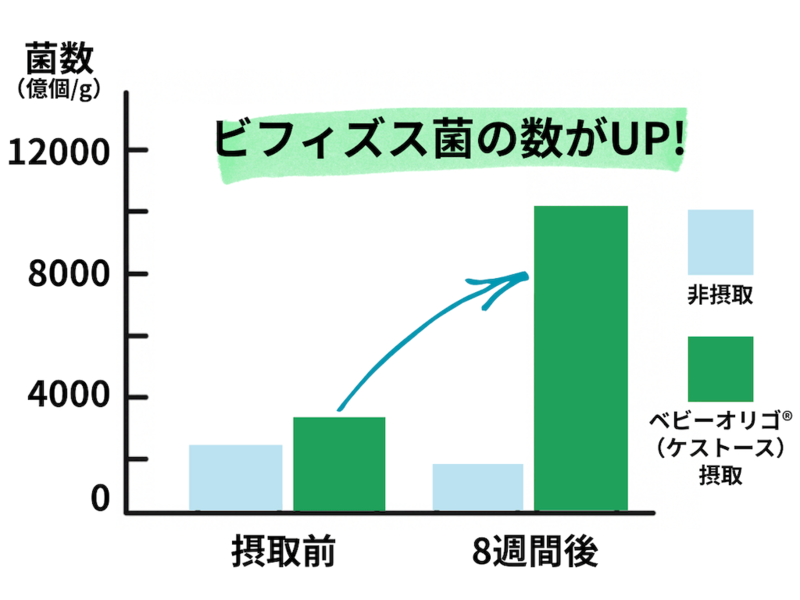

[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...![[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キッズ ベビーオリゴ®」が選ばれる理由とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2025/12/31/240a8d7521e72fb6ab5027cf72b2e102.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...

[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...![[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり・やわらか・伸び~る肌に!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/1649bec205350eddf0f29d2df2476ac8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...

[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...![[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う? 赤のジェリーでおなじみ「アスタリフト」たった7日試しただけで「わかったこと」とは!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/09/9baa7cd6aa648b5f68a397f6e1c292d8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...

[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...![[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家庭で効率よく向き合うケアアイテムが新登場!骨盤底筋専用EMS「SIXPAD ペリネフィット」](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/87aab1fc469c237111f888f1820fa561.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...

[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...![[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料理、ものづくり体験など魅力満載。【只見線】の旅の楽しみ方](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/6e401437f5ed3d32fe88e08a32f838e1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

コメント

全て既読にする

コメントがあるとここに表示されます