ダイエットや美肌に効果的!?と人気の玄米。気にはなるけどまだ食べたことがないという人も多いのではないでしょうか? 味や食感で白米との違いは? 炊き方はどうしたら? など、玄米食デビューに必要な情報をまとめてみました。

玄米とは?

田んぼでそよそよ風に吹かれる収穫前の稲。あの稲を収穫して、硬いもみがらを取り除いたものが玄米です。玄米の「玄」には、色が濃いという意味があるのですが、精米されていない状態の玄米はベージュ〜茶色。炊き上がったあとは、まるで醤油系の炊き込みごはんのような見た目です。

玄米は、胚芽(はいが)、胚乳(はいにゅう)、ぬかでできていて、胚芽とぬかには食物繊維やビタミン、ミネラル(カルシウム、マグネシウム)が豊富です。この玄米から胚芽とぬかを取り除き、胚乳だけにしたものが、白米です。

健康効果の面で注目されているのがこの玄米の胚芽やぬかの部分。そこに含まれる不溶性の食物繊維は、腸内環境を整え、お腹をきれいにしてくれます。このデトックス効果で、便秘に伴う肌荒れや吹き出物などの解消も期待できるように。

カロリー的には白米に比べて極端に少ないということはないのですが、玄米の場合食感がやや硬めなので、よく噛んで食べるという習慣が身につきやすく、そのため少量でも満腹感が得られるということで、ダイエットにつながるようです。

また最近は、普通の玄米の他に「発芽玄米」というものも売られています。玄米の栄養はそのまま、もしくはそれ以上の成分もある上に、長時間の浸水が不要など、扱いやすく改良されています。玄米は発芽させることで殻の部分が柔らかくなるという性質があり、その性質を利用して、より食べやすくしたものが発芽玄米です。

残留農薬の心配は?

ぬかが付着した状態を食べるので、その部分に農薬が残りやすいとされている玄米。白米の場合はそのぬかの部分が精米で除去されているのですが、玄米の場合は気になる人がいるかもしれません。

白米と比較すると、玄米の残留農薬はその20倍ほどと言われていますが、何れにしても極微量です。それでもやはり体内に余計なものを取り入れたくないという場合は「有機JASマーク」のついた米で「農薬未使用」と明記されているものがおすすめです。

玄米が含むフィチン酸の影響

食物繊維やビタミン、カルシウムやマグネシウムが豊富で健康効果の高い玄米ですが、ひとつ気をつけたいことがあります。それは、玄米に含まれる「フィチン」という成分。

「フィチン」は体内に入ると「フィチン酸」という物質に変わり、体の中の亜鉛やカルシウム、鉄分などのミネラルを、尿などと一緒に体外に排出してしまう作用があるのです。抗酸化作用など、良い面もあるフィチン酸ですが、玄米に含まれるせっかくのミネラル分を排出してしまうのは困りますね。

ただこのフィチンのミネラル排出力は、玄米を6〜8時間水に浸してから炊くことでだいぶ弱まるそうですから、そこまでの心配は必要ないかもしれません。ただ減少する可能性のある体内のミネラル分のことを考えて、玄米を食べるときには、海藻や野菜など、ミネラル分を多く含む食材をおかずにして、いっしょに食べると良いと言われています。

玄米の食べ方と注意点

玄米をおいしく安心していただくには、やはり炊く前に数時間水に浸すこと。炊飯器に「玄米炊きモード」があれば、その方法や水分量に従って炊きます。

また暮らしニスタでも、ポイントをきちんと押さえた土鍋炊きのプロセスを投稿してくださった方がいますので、土鍋の選び方や浸水時間、炊き方など参考にしてください。

萬古焼の土鍋で玄米ごはん

こんなにふっくらおいしそうに玄米を炊くコツを、わち ようこさんの投稿で見てみましょう。

1.ゆっくり加熱される土鍋で

わちさんは萬古焼のころんとしたかわいい土鍋を使用。温まるまで時間がかかるけれど冷めにくいという特徴のある萬古焼の土鍋は、ごはん(玄米も)をおいしく炊くのに最適だそう。他にもスープなど、じっくりと火を通したい料理にはぴったりの土鍋です。

2. 玄米をといで水に浸す

玄米3合を水が澄むまでよくといで、510ccの水に浸して4時間以上置きます。

3.浸水時間が終わったら加熱

浸していた水と玄米を土鍋に移して蓋をし、強火にかけて、沸騰したら弱火に。そのまま25分炊きます。

4.火を止めて10分ほど蒸らしたら出来上がり

じょうずに炊けたときの、カニの穴と呼ばれるポコポコとした穴ができていますね。おいしそう〜。

わちようこさんの投稿はこちら

2019.03.17昨年、萬古焼の土鍋を買い、玄米ご飯を土鍋で炊くことが増えました。圧力鍋より少し時間がかかりますが、おいしい玄米ごはんが炊けます。萬古焼は耐熱性にすぐれている土鍋のようで温まるまでに時間がかかりますが、冷めにくいという特徴も...続きを見る

玄米食を続けるコツは?

玄米を食べて健康になるぞ!と意気込んでも、三日坊主では効果も期待できません。そこで飽きずに続けるコツですが、例えば白米と玄米を2:1の割合で混ぜて炊き、違和感を減らす方法や、玄米を3日に1度、週末だけ、など、毎日ではないけれど定期的に献立に取り入れる方法などはいかがでしょうか?今まで白米しか食べていない人がいきなり毎食玄米に変えるのはちょっと厳しいかもしれませんが、この程度の「ゆる玄米食」なら無理なく続けられそうです。

まとめ

玄米ごはんの色を見て、きっと古代人はこんなごはんを食べていたのね、などとしみじみしていたら、炊飯に時間も手間もかかるので、昔の庶民は、ぬかを少し落とした、玄米と白米の中間のようなものを食べていたそうです。奈良時代の貴族はすでに白米を食べていたそうですが、庶民に白米が広まったのは江戸時代からだとか。さらに時代が進んで誰もが白米を食べられるようになった21世紀の日本。そんな中でわざわざの玄米は、現代の健康志向がもたらした新しい食材なんですね。

ちなみに現代人も忙しく時間がないのは同じですが、玄米ごはんを食べたいときには、他の用事は横に置き、浸水時間を考慮して、食べたい時間から逆算して仕込見ましょう。朝ごはんに食べたい時は、一般的に7時間程度の浸水をさせても大丈夫です。

参考:文部科学省「食品成分データベース」(https://fooddb.mext.go.jp/)

まとめ/伊波裕子

![[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝も、腹ペコな午後も。私たちが『超熟』を選ぶ理由って?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/11/1af31690c1712e58b0eab662d945ed3a.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...

[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...![[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひどい肌トラブルを救ってくれたのはコレでした」](http://img.kurashinista.jp/get/2025/11/26/93c18d7d3165c4c47e065f488a61a5ef.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...

[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...![[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベビーから大人まで使えるこのスキンケアの実力とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/652a60fa2cd3a587a9a42d7164dad1c1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...

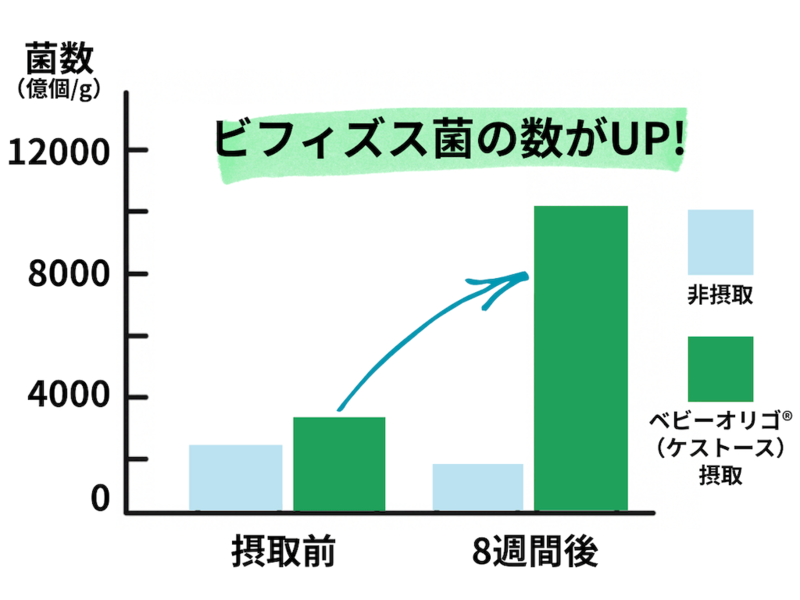

[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...![[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キッズ ベビーオリゴ®」が選ばれる理由とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2025/12/31/240a8d7521e72fb6ab5027cf72b2e102.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...

[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...![[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり・やわらか・伸び~る肌に!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/1649bec205350eddf0f29d2df2476ac8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...

[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...![[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う? 赤のジェリーでおなじみ「アスタリフト」たった7日試しただけで「わかったこと」とは!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/09/9baa7cd6aa648b5f68a397f6e1c292d8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...

[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...![[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家庭で効率よく向き合うケアアイテムが新登場!骨盤底筋専用EMS「SIXPAD ペリネフィット」](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/87aab1fc469c237111f888f1820fa561.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...

[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...![[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料理、ものづくり体験など魅力満載。【只見線】の旅の楽しみ方](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/6e401437f5ed3d32fe88e08a32f838e1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

コメント

全て既読にする

コメントがあるとここに表示されます