◀初めから読む 母子の部屋は、一階にあるその角部屋である|うさぎの耳〈第一話〉

作りかけのパペットは、はじまりの輪はピンク色。そこから水色を足したが、しましまは、何度かやってみてもうまくいかず、今は水色の色がたらりと垂れたままだ。

次の月曜日にも、次の金曜日にも、莉子は現れなかった。

学生時代に、韓国語の先生がこう言った。

――あなたたちの中で、今英語が苦手な人がいたら、その意識は、少し消えるかもしれません。なぜなら、新しく覚える韓国語は、もっと苦手でしょうから。そうすると、英語はましに思えてくるのです。複数の語学を同時に学ぶのは、実は苦手意識を順番に変えていく効果的な方法です。

待つという気持ちにも、同じ効果が現れた。いなくなった理久のパパを心の底ではずっと待っていた。もちろん、来る日も、来る日も、今だって。それに、突然、夢に見る。

けれど、莉子のことも待つようになると、私の「待つ」は、たった一つの重荷ではなくなったようにも感じた。

だから思いきって、ある日はいつもの公園で、誰かと友達になれるのか、見渡してみた。ベビーカーを押して、群れの方へ近づいてもみた。「こんにちは」も言った。

でも、もう幾つも群れができていて、新入りは警戒されているのが伝わってくる。

小さい頃好きだった動物の番組で、よくそんな場面を観た気がした。新しい群れに、なかなか入れてもらえない猿、そして、闘いに敗れて群れから追い出される猿。

公園を変えようか、とも思い始めていた。

少し足を延ばした場所へも、訪ねてみたら良いかもしれない。

春めいてきたのだし、理玖も日に日に脚や腕が逞しくなっている。声もよく出る。

ベンチに座ってそんなことを考え始めていたら、突然、莉子が現れた。

「よ、リクくん」

長かった髪の毛が、ベリーショートになっていた。整った顔の形に沿ったショートヘアで、額にかかる髪をピンで緩やかに留めている。コートの中には首にぴったりと張り付くリブの黒いタートルで、耳には真珠のピアスが揺れていた。

「だめじゃん、結局、一人でいるんだもん」

「似合いますね、ショート」

思えば私は、理玖が生まれてから美容院へも行っていない。一つに結んだままだ。

「ショート、勧めるよー。髪洗っても、すぐ乾く」

「長いのも、似合ってましたけどね。そうだ、絵本は返しておきましたから」

「ころころ」と「にゃーん」の絵本を莉子の代わりに図書館で返し、自分でもカードを作った。

新しく絵本を借りて帰宅すると、義母がこう言った。

「嫌ね、それ借りたの?絵本くらい買いなさいよ。誰が触ったかもわからないのに」

「買います、今度から」

図書館の本を渡してくれたのは莉子だったけれど、義母の言葉は頭の中で莉子の言葉に翻訳されていた。だから、優しく響いた。

――ちゃんと、あなたの天使を守りなさい。

いつもの嫌味な口調が、そう言っているように思えた。

「ね、どうして私はお母さんじゃないと思った?」

驚いて見返すと、莉子は続けた。

「ここに一緒にいないからだよね。それは、そうだ」

「うちの子ね、すぐそこの病院に入院してるんだ。もう三歳になるけど、生まれてからずっとほとんど病院にいる。月曜日と金曜日は、"処置"の時間があって、あ、詳しいことはやめておくね、その時間は、私ここで休んでたの。だから、あなたたち親子のこと、よく見てたよ。暗ーいママで、大丈夫か?って思ってた」

「やっぱり、謝らなきゃいけない。何も知らずに、失礼なこと言いましたね」

「リクくん、抱っこしていい?」

それと引き換えに、とでも言うように莉子が訊いてきたのが可笑しくて少し笑った。

「もちろん、抱っこしてもらおうね、理玖」

莉子は抱き上げた。フリースの上下に帽子もかぶった理玖は、ころんと莉子の胸に収まった。

「重いなー。あったかいな。中身がパンパンに詰まってるな。それに、ミルクのいい匂い」

莉子が抱きしめ、立ち上がるとぶらぶらと辺りを散歩した。空を指さしたり、手を持ってその先を動かしたり、しきりと何かを話しかけていた。

そして、ポケットから取り出して、私に手渡してくれた。

「今日はこれ。この間のシャボン玉を思い出しながら編んだ指人形」

ピンクの糸で、頭には色とりどりのポンポンがついた大きなリボンが広がっている。

「やっぱり上手だな」

と、思わず呟いてしまう。病院の片隅で、編み物を続けていた、莉子の姿が思い浮かんだ。

私は自分の人差し指につけて、彼女の胸にいる理玖の顔の前で動かして見せた。

身を逸らすようにして、首を後ろに落とし、手をうんと伸ばしてきた。理玖の笑顔が弾けていた。ママたちのどんな疲れも溶かしてしまう。

「今日生まれた子も、傑作」

「本当にシャボン玉みたい」

「あのね、美夏さん、せっかく仲よくなったのに、今日はお別れを言いに来たの。うちの子は、里歩って言うんだけど、転院することになったから、もうここへはなかなか来られない」

「転院って、いつですか?」

莉子に来週早々であることを知らされた。天気予報の通り、空がにわかに陰ってきた。今にも雨が落ちてきそうだ。

「うちが、すぐそこなんです。よかったら、寄っていきませんか?ちゃんとコーヒーではなく、紅茶を入れます」

「だから、あなたはいい人過ぎるんだって」

と呟いた莉子の手に滴が落ちた。雨かと思ったら、それは涙だった。

▶次の話 こんな小さな角部屋に、ミルクティーの香りが広がる|うさぎの耳〈第四話〉谷村志穂

◀前の話 いなくなった夫を、心の底ではずっと待っていた|うさぎの耳〈第三話〉

谷村志穂●作家。北海道札幌市生まれ。北海道大学農学部卒業。出版社勤務を経て1990年に発表した『結婚しないかもしれない症候群』がベストセラーに。03年長編小説『海猫』で島清恋愛文学賞受賞。『余命』『いそぶえ』『大沼ワルツ』『半逆光』などの作品がある。映像化された作品も多い。

![[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひどい肌トラブルを救ってくれたのはコレでした」](http://img.kurashinista.jp/get/2025/11/26/93c18d7d3165c4c47e065f488a61a5ef.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...

[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...![[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベビーから大人まで使えるこのスキンケアの実力とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/652a60fa2cd3a587a9a42d7164dad1c1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...

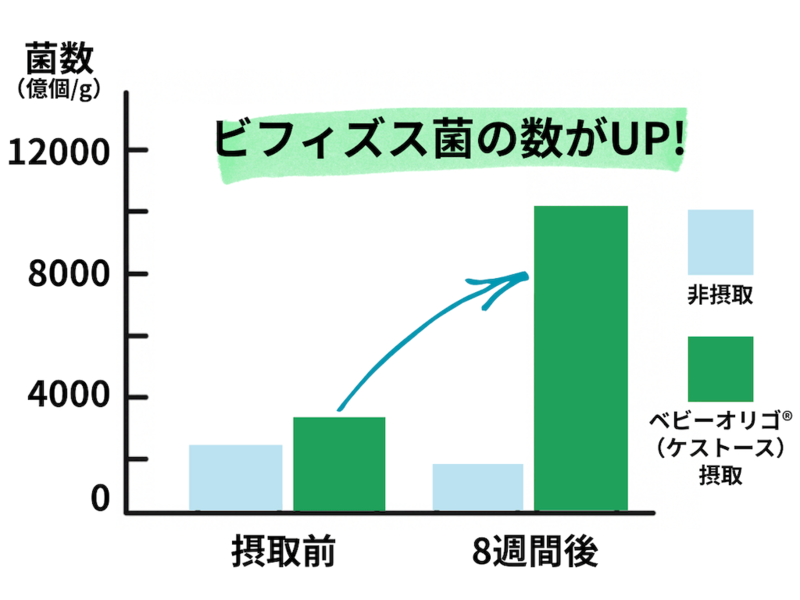

[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...![[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キッズ ベビーオリゴ®」が選ばれる理由とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2025/12/31/240a8d7521e72fb6ab5027cf72b2e102.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...

[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...![[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり・やわらか・伸び~る肌に!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/1649bec205350eddf0f29d2df2476ac8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...

[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...![[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う? 赤のジェリーでおなじみ「アスタリフト」たった7日試しただけで「わかったこと」とは!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/09/9baa7cd6aa648b5f68a397f6e1c292d8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...

[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...![[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝も、腹ペコな午後も。私たちが『超熟』を選ぶ理由って?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/26/d0a6213d838b9a06de95e683d0c14391.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...

[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...![[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家庭で効率よく向き合うケアアイテムが新登場!骨盤底筋専用EMS「SIXPAD ペリネフィット」](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/87aab1fc469c237111f888f1820fa561.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...

[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...![[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料理、ものづくり体験など魅力満載。【只見線】の旅の楽しみ方](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/6e401437f5ed3d32fe88e08a32f838e1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

コメント

全て既読にする

コメントがあるとここに表示されます