こんにちは。「家事コツ研究室」主任研究員のMです。

子どもの夏休み中に親がやるべきことの一つに、新学期に向けての準備がありますよね。

ノートや鉛筆など文房具類を補充したり、サイズアウトした上履きや体操着を買い替えたり…。

そういった替え時のアイテムの一つに、我が家の場合は給食ナプキンを入れるきんちゃく袋がありました。

小学校へ入学する際に、物置きからミシンを引っ張り出して、手提げ袋やら体操着入れ、防災頭巾入れ、上履き入れ、給食のナプキン&ナプキン入れなどを制作。あれから4年経ち、そろそろ代替わりさせるべきものがチラホラ。中でも給食用のナプキンを入れるきんちゃく袋は限界と判断しました。

ネット通販でポチっとしようか?とも思いましたが、「布地にボンドを塗ってはるだけできんちゃく袋が作れるらしい」というウワサを耳にし、「これは試してみたい。やらねば!」と研究員魂に火がつきました。

なんといっても“ミシンを出して片付ける”手間がいらないなんて、画期的ですよね。

材料を揃える

【材料】

●コットンの布地

●ひも

●布用ボンド

というわけで、きんちゃく袋を作るのに必要な材料を調達してきました。

布地とひもは100均で入手。布地は50×55㎝ですが、きんちゃく袋には十分なサイズです。

これが話題の「ボンド 裁ほう上手Ⓡ スティック」。スティックタイプだから手が汚れにくいのもうれしいところ。パッケージの説明書きを読むと、はった後にアイロンで押さえる必要がなくて、洗濯やドライクリーニングもOKとあります。これは便利そう。ネット通販などで400円弱で入手可能です(編集部調べ)。

では製作をスタート!

チャコペンで線を引いてはさみでカット

水で消せるチャコペンで、まず縦25×横42㎝を測って線を引き、のりしろ(幅1.5㎝)とひも通し(幅2.5㎝)の境界のところにも線を引きます。最初に引いた縦×横の線をはさみでカットします。上の画像はカットした状態です。

のりしろを折る

「ボンド 裁ほう上手Ⓡ スティック」のパッケージの説明書きに、布地に塗ったら「すぐに生地同士をはりあわせる」と書いてあったので、作業しやすいように、アイロンを使ってのりしろを最初に全部折っておきました。のりしろをしっかり折ると、きれいに仕上がるそうです。はったあとにはアイロンは不要とのこと。

布用ボンドを塗って生地をはる

まず、ひも通し部分から。上辺からひも通し部分までの左右の端の折った部分の裏側とはり合わせる部分に「ボンド 裁ほう上手Ⓡ スティック」をまんべんなく塗り、ただちにはり合わせます。次に、上辺を折ったのりしろと、はり合わせる部分に「裁ほう上手Ⓡ スティック」を塗り、ただちにはり合わせます。

指の腹を使ってしっかり押さえます。

残りののりしろに「ボンド 裁ほう上手Ⓡ スティック」をたっぷり塗り、ただちにはり合わせ、指の腹を使ってしっかり押さえます。

製作開始からここまでで約10分!

ボンドが乾くまで放置する

この状態で24時間おいておくと乾いてしっかり接着された状態になります。

ひもを通して完成!

① ひもの長さを決めてカットし、②ひもの先に安全ピンを通して、③ひも通しにひもを通します。④ひもの端を結べばきんちゃくが完成!

2018.09.05ゴム通しって、大して労力はいらないけれど、進んでやりたい作業でもない、なんとなくおっくうなスキマ家事。今回は、某所でゴム通しの最強ツールとも言われている、あのアイテムを調査しました。これを使えばゴム通しがおっくうでなくなるかも!続きを見る

あまりにお手軽だったので、残っていた材料で同じものをもう一つ作りました。

「ボンド 裁ほう上手Ⓡ」のブランドサイトにはいろんな作例と詳しい作り方が載っていますよ。

http://www.bond.co.jp/bond/special/saihou/

まとめ

「縫わない裁ほう」は想像以上にカンタンでした。洗濯は24時間後から可能だそうです(もしはがれてしまっても、またボンドを両面に塗ってはり合わせればOK)。これなら、お子さんの夏休みの工作にもいいのでは?「縫わない裁ほう」にはまりそうです。

取材・文/暮らし二スタ編集部

![[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝も、腹ペコな午後も。私たちが『超熟』を選ぶ理由って?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/11/1af31690c1712e58b0eab662d945ed3a.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...

[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...![[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひどい肌トラブルを救ってくれたのはコレでした」](http://img.kurashinista.jp/get/2025/11/26/93c18d7d3165c4c47e065f488a61a5ef.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...

[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...![[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベビーから大人まで使えるこのスキンケアの実力とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/652a60fa2cd3a587a9a42d7164dad1c1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...

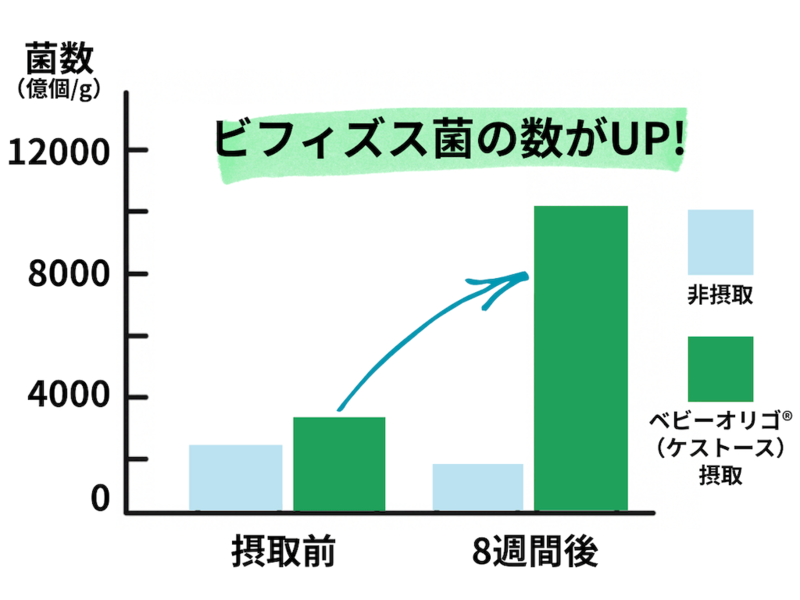

[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...![[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キッズ ベビーオリゴ®」が選ばれる理由とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2025/12/31/240a8d7521e72fb6ab5027cf72b2e102.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...

[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...![[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり・やわらか・伸び~る肌に!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/1649bec205350eddf0f29d2df2476ac8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...

[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...![[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う? 赤のジェリーでおなじみ「アスタリフト」たった7日試しただけで「わかったこと」とは!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/09/9baa7cd6aa648b5f68a397f6e1c292d8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...

[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...![[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家庭で効率よく向き合うケアアイテムが新登場!骨盤底筋専用EMS「SIXPAD ペリネフィット」](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/87aab1fc469c237111f888f1820fa561.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...

[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...![[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料理、ものづくり体験など魅力満載。【只見線】の旅の楽しみ方](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/6e401437f5ed3d32fe88e08a32f838e1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

コメント

全て既読にする

コメントがあるとここに表示されます