魚離れが進んでいると言われて久しい日本。けれど、海に囲まれたこの国には、美味しい魚があふれています。スーパーでも手軽に鮮度のいい魚が手に入るのに、それを活かさないなんてもったいない! 高タンパクで低脂質、鉄分やDHAなどの栄養も豊富な魚は、家族みんなの健康のためにももっと気軽に取り入れたい食材です。

もっと読む⇒⇒魚離れ、なぜ?20年で消費量が半減した〈意外な理由〉と、プロ直伝の美味しい解決策!

魚食普及推進センターの内堀湧太さんに、魚を手間なくリーズナブルに楽しむアイデアをたっぷり教えていただきました。

魚の種類は多いけれど、料理のコツは共通!

――魚を美味しく食べるには、その魚種に合う料理にすることが大事ですよね?

日本近海には3000種以上の魚類がいて、市場に流通している魚介類も600〜700種にのぼります。肉と比べると、圧倒的に種類が多いですよね。

でも、魚種に合わせて調理法を細かく変える必要はまったくありません。たとえば、「かれいの煮付け」「銀鱈の煮付け」「金目鯛の煮付け」、使う魚は違っても、作り方や調味料の配合はほとんど同じで、美味しく仕上がります。

魚の大きさに合わせて調味料の分量を調節すれば、それでOKなんです。

――煮付けのレシピをひとつマスターすれば、あらゆる魚を煮付けられる…?

その通りです。煮付けに限らず、塩焼き、酒蒸し、アクアパッツァなども、基本のやり方をひとつ覚えてしまえば、どの魚にも応用できます。

魚の種類ごとに「合う料理」があると思われがちですが、実際には「使いまわせるレシピ」がとても多いんです。そう思うだけでも、魚が身近になると思います。

――同じ作り方でも、魚種を変えれば味わいも変わる。レパートリーが少ないという悩みも解消しますね。

そうですね。お気に入りのレシピを、いろいろな魚で試してみるのも楽しいですよ。

さらに言えば、魚のさばき方も、実はどれもほぼ同じなんです。大きい魚、小さい魚、長い魚も、体の基本構造は一緒ですから。

――確かに、姿かたちは違っても、みんな同じ魚類…。

そういうことです(笑)。この事実を知っていると、魚の選び方も変わってくると思うんです。

たとえば同じ白身の魚でも、値段の高いもの、安いものがありますよね。値段の差は美味しさの差ではなく、人気の差なんです。人気がある魚は需要も多くて値段が上がり、逆にあまり知られていない魚は安くなる。

でも食べてみれば、どちらも美味しい。同じように調理して、美味しく食べられるなら、ちょっと見慣れない魚にもチャレンジしてみたくなりませんか?

――なります、なります!

どんな魚でもうまい!その1「簡単“漬け”丼」

――忙しい平日の夕食にも作れる、手軽な魚料理を知りたいです。

では、まずイチオシの漬け丼をご紹介しましょう。

海沿いの観光地の人気メニューといえば、新鮮な刺身を使った海鮮丼ですよね。実は、スーパーの魚でも、手軽にあの味を再現できます。

タレに漬けることで、旨みが凝縮して、驚くほど簡単に“お店級”の味わいに。まぐろ、サーモン、あじ、かんぱち、かつお…、どんな魚でもうまい!

漬けダレの味は、正解はなく醤油とみりんを味見しながら好みの味に調整すればOK。基準が欲しい方は、まず5:1で合わせてから、それぞれの量を微調整して仕上げてください。みりんは少量なので、煮切らなくても大丈夫。アルコール分が気になる場合は、耐熱容器に入れて30〜40秒加熱します。

漬けダレができたら、刺身を入れて30分ほど漬ければ完成です。刺身の切り方は、そぎ切りでも角切りでも、お好みでどうぞ。味変で、ごま油や一味唐辛子を加えても美味しいです。

タレごと密閉保存袋に入れて冷凍すれば、酸化が防げて、2週間ほど美味しく保存できます。しっかり冷凍しておけば、さらに長期保存も可能。

食べるときは袋のまま流水で急速解凍するだけでOKです!

――冷凍しておけば、忙しい日にも助かりますね!

どんな魚でもうまい!その2 「なめろう」

――刺身は、骨も皮もないから、お魚料理初心者にも扱いやすいのもうれしいですね。

では、刺身を使ってもう1品。ごはんのお供にもお酒のつまみにもぴったりな「なめろう」はいかがでしょう。

刺身用の魚を包丁で細かく叩き、みじん切りのねぎや大葉などの薬味と、みそを加えて混ぜるだけ。お店では「あじのなめろう」が定番ですが、実は魚の種類はなんでも大丈夫。細かくたたけば、なめろうになるんです。

スーパーでは、さくの端っこを集めた“お買い得パック”が売っていることがありますよね。サーモン、まぐろ、鯛が少しずつ入っているようなパック。それを全部まとめて叩けば、それぞれの旨みが融合した、贅沢ななめろうになりますよ。

――コスパもいいですね!

そのうえ、みその効果で保存性が高まります。冷蔵室で翌日まで美味しく食べられますし、もちろん冷凍も可能。フリージングバッグに平らにならして入れてください。

食べるときは、流水で急速解凍するのが、美味しさを保つコツです。

どんな魚でもうまい!その3「炊かず飯」

――漬け丼もなめろうも、刺身にほんのひと手間加えるだけ。手軽な仕込みで、より一層ごはんが進む“おかず”になるのがいいですね。

そうでしょう? では刺身の柵でさらにもう1品。炊き込みごはんならぬ、「炊かず飯」をご紹介します。

刺身の柵は、表面に適当に塩を振って、冷蔵室でしばらく置きます。塩の量は気にする必要なし!その間に、ごはんを炊いておきましょう。

ごはんの炊き上がりに合わせて、柵の塩を洗い流し、キッチンペーパーで水けをふいたら細かくカット。刻みねぎや大葉、ごまなどの薬味といっしょにごはんにまぜ、炊飯器のふたをして15分ほど保温すれば完成です。

――保温している間に魚に熱が入って、炊き込みごはん風になるんですね。

その通り! 塩を振っておいた魚は、いわば即席ベーコンのような状態。余分な水分が抜けて、塩味と旨みがぎゅっと凝縮されています。

保温でじんわり火が入るので、パサつかず、ふわっとやわらか。魚の味わいがアクセントになって、素朴だけれど上品なごはんに仕上がりますよ。好みで醤油を垂らしたり、ごま油をまぜたりしても美味しいです。

「あら」を見かけたら迷わず買い!

――魚って調理が面倒、ニオイが気になるというイメージがありましたが、手軽にできるメニューがたくさんありますね。

そうなんです。週末に作って冷凍しておくこともできますから、ぜひ気軽に献立に取り入れてほしいです。

今回ご紹介した3品は、刺身パックでも作れますし、「刺身用」の表示がある1尾魚でも作れます。鮮魚コーナーで「お刺身用にさばいてください」といえば、ささっと下処理してくれますよ。

その際には、ぜひ骨や頭も捨てずに入れてもらうようにお願いしてみてください。というのも、魚の骨や頭は極上だしがとれる旨みの宝庫。あら汁も、実はおうちで簡単につくれて、間違いなく美味しい1品です。

――あら汁こそ臭みが出そうで、素人には難しいイメージが…。

あら汁って、つまりは骨の塩ゆでスープ。難しく考えなくても大丈夫!

ポイントは、煮る前に周りについたドリップや血を水道水でジャーっと洗い流し、キッチンペーパーでしっかり水けを拭くこと。

お湯を張った鍋にドボンと入れて火にかけ、アクが出てきたらすくいます。味見をして、だしがしっかり出てきたなと思ったら、塩で味をととのえて完成!

――サッと洗って、水で煮て、塩で味つけ。本当に簡単ですね。

臭みを取り除くため塩を振ったり、お湯をかけたりする方法もありますが、お店に並んでいるアラは、店内でお刺身用に捌いたときのもので鮮度はバッチリなので、流水だけでも十分なんです。

そのままスープとして飲むのはもちろん、ごはんを入れて雑炊にしたり、スープパスタにしたり、活用の幅も広いです。我が家ではフリージングバッグに入れて冷凍していますよ。

――スーパーで「あら」が安く売られているのを見かけますが、こうやって使えばいいんですね。

はい、あらは安くてうまい、宝の山!旨み成分と一緒にDHAやEPAなどの栄養もとけだすので、美味しいだけでなく体にもうれしいスープです。

頭や骨のまわりについている身は、スープの具として食べたり、取り出してポン酢をかけ、小鉢にしてもいい。見つけたら買わない手はありませんよ。

――ほんの少しのコツを知るだけで、魚料理のハードルはぐんと下がりますね。次回はお魚好きな子どもを育てる家庭での工夫について、内堀さんにお話を伺います。お楽しみに!

▶次の話 魚を好きになるきっかけは〈構造〉?子どもがハマる意外なツボがあったんです

取材・文/浦上藍子

![[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝も、腹ペコな午後も。私たちが『超熟』を選ぶ理由って?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/11/1af31690c1712e58b0eab662d945ed3a.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...

[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...![[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひどい肌トラブルを救ってくれたのはコレでした」](http://img.kurashinista.jp/get/2025/11/26/93c18d7d3165c4c47e065f488a61a5ef.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...

[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...![[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベビーから大人まで使えるこのスキンケアの実力とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/652a60fa2cd3a587a9a42d7164dad1c1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...

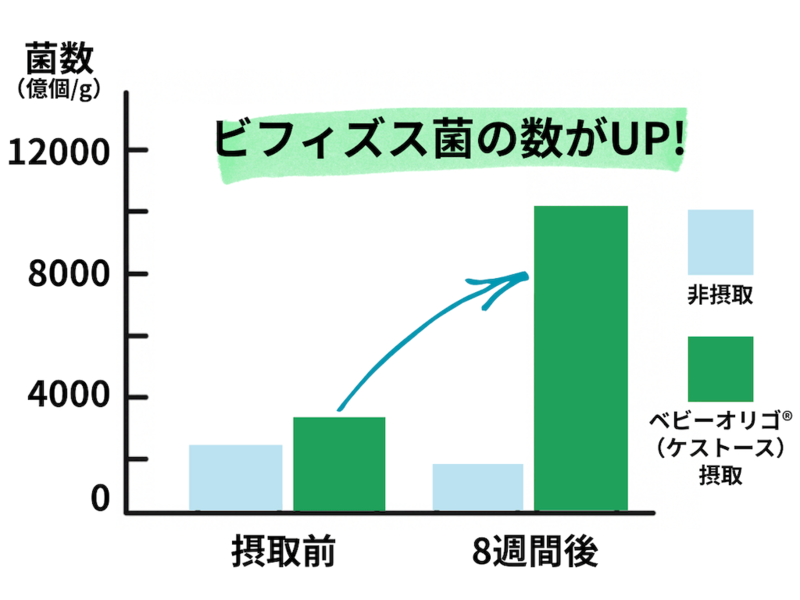

[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...![[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キッズ ベビーオリゴ®」が選ばれる理由とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2025/12/31/240a8d7521e72fb6ab5027cf72b2e102.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...

[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...![[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり・やわらか・伸び~る肌に!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/1649bec205350eddf0f29d2df2476ac8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...

[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...![[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家庭で効率よく向き合うケアアイテムが新登場!骨盤底筋専用EMS「SIXPAD ペリネフィット」](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/87aab1fc469c237111f888f1820fa561.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...

[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...![[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料理、ものづくり体験など魅力満載。【只見線】の旅の楽しみ方](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/6e401437f5ed3d32fe88e08a32f838e1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...![[PR]【カインズ】「こんなの欲しかった!」がきっと見つかる。暮らしニスタ編集部が本気で選んだ“暮らしが変わる”アイテム36選](http://img.kurashinista.jp/get/2025/12/03/7085afb54ce2db0773e4198ff5b4ae8a.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]【カインズ】「こんなの欲しかった!」が...

[PR]【カインズ】「こんなの欲しかった!」が...

コメント

全て既読にする

コメントがあるとここに表示されます