未来を生きる子どもたちに、日本の食文化を伝えていくのも大人世代の大切な役割。とはいえ「骨があるから食べにくい」「魚はパサパサしているから、お肉のほうがいい!」といった子どもの声に、つい魚料理を避けてしまう家庭も多いのではないでしょうか。

もっと読む⇒⇒煮ても焼いても漬けてもOK!プロが教える「どんな魚でも神ウマ」になる裏ワザ

そんな子どもたちに魚をもっと身近に感じてもらうには、どうしたら?

魚食普及推進センターの内堀湧太さんに、家庭でできるちょっとした工夫や、魚好きの芽を育てるヒントを教えていただきました。

苦手克服のコツは、「できたて」にあり!

――「魚は苦手」という子も少なくありません。残されると悲しいので、だんだん食卓に上らなくなったというママ&パパの声も…。

子どもが魚を敬遠する2大理由は、「骨」と「パサパサ感」。小骨が口に残ったり、のどに刺さった経験があると、「魚は食べにくい」というマイナスイメージが定着してしまいます。

さらに、加熱しすぎて脂が抜けてしまうと、旨みも落ち、パサパサして飲み込みにくくなります。調理してから時間が経ち、身が固くなるとますます食べにくく感じられるでしょう。

だからこそ、魚料理は“できたて”を出すのがいちばんのポイント。焼きたて、揚げたて、煮たてのタイミングで食卓に出せば、魚本来のふっくらした食感と旨みを味わってもらえます。

「あれ、おいしいかも?」と子どもの反応が変わるきっかけにもなりますよ。

――メニューや味つけよりも、まず「できたて」であることがポイントなんですね。

そうなんです。調理はシンプルで十分!「いただきます」の時間から逆算して作り始め、できたてを並べることを意識してみてください。きっと「今日のお魚、おいしい」と言われる回数が増えるのではないかな、と思います。

できたては身離れもよく、骨を取りやすいのもメリットですよ。

魚の「体の構造」を理解しよう!

――大人でも「魚をきれいに食べられない」「骨があって食べづらい」という苦手意識を持つ人も多いですよね。子どもたちにはどう教えたらいいですか?

ポイントは、魚の体の構造を知ることです。魚の種類や大きさが違っても、基本的なつくりはどれもほぼ同じ。構造を理解しておくと、骨の位置が予測しやすくなり、食べやすくなります。

まず、頭から尾にかけては人間でいう背骨にあたる「中骨(背骨)」が通っています。お腹側には「肛門」があり、そこから頭に向かって内臓が並んでいて、それを囲むように「肋骨」が広がっています。

さらに、背ビレ・胸ビレ・尻ビレなどのヒレの根元には、それぞれを支える細かい骨があります。木の根っこと同じで、どこにどんな骨があるかを知っておくだけで、ぐっと食べやすくなりますよ。

――この構造がわかっていると、食べるときにも骨をはずしやすいですね。

そうなんです。この基本の構造を覚えるだけで、1尾まるごとの塩焼きも格段にきれいに食べられるようになります。

それから、肛門から尾のほうには大きな中骨以外の骨が少ないので、子どもには、“尾のほう”を取り分けてあげるのもおすすめです。まずは骨の少ない部分でのチャレンジが「食べられた!」という自信につながります。

骨が刺さった経験のある子も、安心して魚を食べられるようになりますよ。

――なるほど! 骨が苦手なら、骨の少ないところ、はずしやすいところをあげればいいわけですね。大人も魚の構造を理解しておくことが大切ですね。

魚食普及推進センターでは、小学校への出前授業で、魚の食べ方についてもお話しています。お腹側には肋骨や血合い骨といった細かい骨も多いのですが、実はここはマグロでいえば“トロ”の部位。脂がのっていて、とてもおいしいんです。

だから授業では、「トロの部分を食べてみたい子は、骨があるけれど挑戦してみよう!」と声をかけます。すると、みんな喜んでチャレンジしてくれるんですよ。

魚の“キャラクター”の違いで好奇心を刺激

――小学校での出前授業では、ほかにどんな取り組みを行なっているんですか?

子どもたちに人気なのが、「鮮魚タッチ」という、丸ごとの魚に触れる体験。鮮魚店で10種類ほどの魚を用意してもらい、教室に持ち込んで子どもたちに自由に触ってもらう。

「この魚は口が長いね」「こっちは歯が鋭い」「色がきれいだね」って、子どもたちは色とりどりの魚を見て、触って、楽しんでいます。

――それは楽しそう!

まず魚に親しみを持つことから始めたらいいと思うんですね。魚って種類が豊富で、色も形も個性豊か。「キャラクター図鑑」のように、眺めるだけでも楽しい存在です。

「この魚、顔がこわい!」「こっちは目が大きくてかわいい」と、子どもたちは大盛り上がりですよ。

――「どんな味がするのかな?」という関心にもつながりそうですね。

そうなんです。僕自身、魚が好きになったきっかけは、生き物として魚に興味を持ったところから。

子どもと一緒に鮮魚コーナーに並ぶ魚を観察したり、釣りや潮干狩りなどの自然体験で、魚に触れる機会を持つのもとてもいいですよね。好奇心が「食べてみたい」という気持ちへと自然につながっていきます。

「鮮魚タッチ」の様子。提供:魚食普及推進センター

家庭でできる“魚育”のヒント

――日本人の魚離れが叫ばれるようになって、もう数十年。親世代も、魚のおいしさや楽しみ方について、知らないことがたくさんありそうですね。

だからこそ、子どもと一緒に楽しみ方を発見していけるといいですよね。といっても気負わなくて大丈夫!

お刺身にサラダ用ドレッシングをかけたり、焼いた魚に焼肉のタレをからめてみたり。自由な発想で、気軽に楽しんでほしいな、と思います。

いま、小学校の給食では、魚を使ったメニューが定期的に登場します。家庭で魚料理の機会が減っているなかでも、給食によって子どもたちが魚を食べる機会は一定程度確保されているんです。

とはいえ、現実には物価高の影響を受け、給食費とのバランスをとるのが難しく、特に国産魚の使用にはさまざまな課題があるとも聞いています。それでも現場では、「できるだけ魚を子どもたちに食べてほしい」という思いのもと、工夫を凝らした献立づくりが行われているそうです。

そんな給食で出会った魚料理をきっかけに、「これおいしかったよ」と子どもが教えてくれることも。家でそのメニューを一緒に作ってみるのも、いいきっかけになりますよ。

――「家ではあまり食べないけれど、給食で出てきたら食べた」という声、よく聞きます。子どもに食べたい魚メニューを提案してもらえば、献立を考える手間も減るかも(笑)。

そうですね。もし子どもが「この魚食べてみたい!」と興味を示したら、あまり馴染みのない魚でも臆せずチャレンジしてみてください。魚の基本構造はみんな同じ、調理の仕方は応用もききます。

一緒に選んだり、調理したり、ときには海や川などでの自然体験で魚に触れ合ったり、さまざまな経験を重ねることで、魚好きの芽がぐんぐん育っていくはずです。

▶初めから読む 魚離れ、なぜ?20年で消費量が半減した〈意外な理由〉と、プロ直伝の美味しい解決策!

取材・文/浦上藍子

![[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝も、腹ペコな午後も。私たちが『超熟』を選ぶ理由って?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/11/1af31690c1712e58b0eab662d945ed3a.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...

[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...![[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひどい肌トラブルを救ってくれたのはコレでした」](http://img.kurashinista.jp/get/2025/11/26/93c18d7d3165c4c47e065f488a61a5ef.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...

[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...![[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベビーから大人まで使えるこのスキンケアの実力とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/652a60fa2cd3a587a9a42d7164dad1c1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...

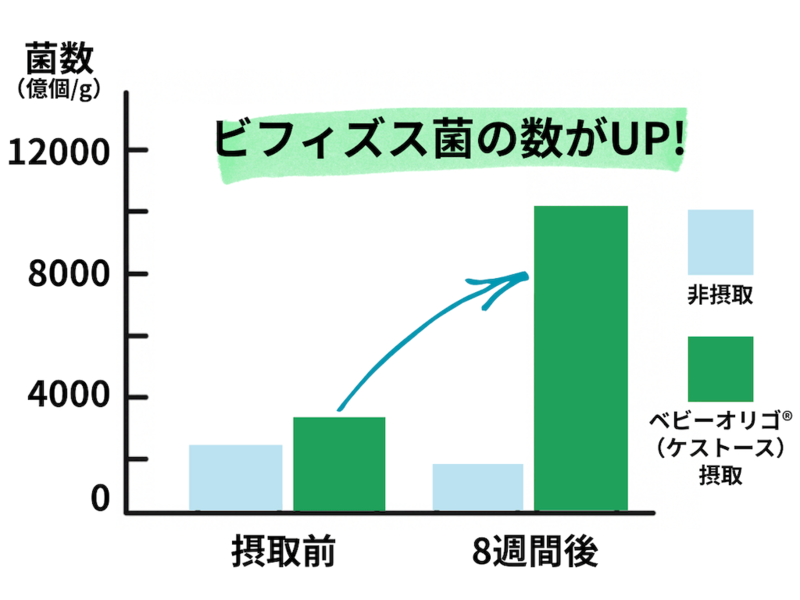

[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...![[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キッズ ベビーオリゴ®」が選ばれる理由とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2025/12/31/240a8d7521e72fb6ab5027cf72b2e102.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...

[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...![[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり・やわらか・伸び~る肌に!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/1649bec205350eddf0f29d2df2476ac8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...

[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...![[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家庭で効率よく向き合うケアアイテムが新登場!骨盤底筋専用EMS「SIXPAD ペリネフィット」](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/87aab1fc469c237111f888f1820fa561.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...

[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...![[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料理、ものづくり体験など魅力満載。【只見線】の旅の楽しみ方](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/6e401437f5ed3d32fe88e08a32f838e1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...![[PR]【カインズ】「こんなの欲しかった!」がきっと見つかる。暮らしニスタ編集部が本気で選んだ“暮らしが変わる”アイテム36選](http://img.kurashinista.jp/get/2025/12/03/7085afb54ce2db0773e4198ff5b4ae8a.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]【カインズ】「こんなの欲しかった!」が...

[PR]【カインズ】「こんなの欲しかった!」が...

コメント

全て既読にする

コメントがあるとここに表示されます