料理家やスタイリスト、カフェのオーナー、手芸作家……「好き」を生かしながら活躍する、あの人のライフスタイルを拝見するこの連載。

植松良枝さんのご自宅を訪ねる2話目では、大好きな旅を通して出会った手仕事品の数々と、それがもたらす変化についてじっくり伺いました。

自然が生み出すおもしろさが、暮らしの原動力

植松さんの料理スタイルで、欠くことのできないのが旬の野菜です。

それもそのはず、20代の頃から畑づくりに携わり、自ら収穫した野菜やハーブを通じて、その魅力を発信してきました。

野菜の大地を感じる自然、そして人の手から生まれるものづくりの力は、生活の一部であり、大切なエネルギー源でもあるようです。

「今は畑も産休中なんですが」と少しさみしそうに話しながらも、

「でも、露地物の新鮮なパクチーをいただいたんです」と触れる手つきや表情は、とてもイキイキ。

自然からもらう力が、植松さんの食を、暮らしを支えていることが伺えます。

この日、ざるとして使っていたのは、ここ10年来毎年通っているというスペインのバスク地方で作られる栗のかごです。

「現地でも、マルシェでこうやってかごに並べられているんですよ。かごって、実際に使われているのを見ると欲しくなりますよね」

「日本と同様、バスクでもかごの作り手がどんどん高齢化し、技術が失われつつあるんです。

作り手によって、得意な形があるんですよね。作り手を応援する気持ちも込めて、素敵なものに出会ったら購入しているうちに、たくさんの数が集まってきました」

野菜も工芸品も、どちらも自然の力に人の手が合わさることで生まれる手仕事。

季節や天候に左右されながら、ふたつとして同じ表情のものはない点も、似ているかもしれません。

大地の恵みとひと続きで暮らしてきた植松さんの暮らしには、そんな手から生まれるクラフトマンシップに富んだ品々があふれていました。

道具はどんどん使って、生活の一部に

キッチンの一角に造作した棚には、手仕事の台所道具がぎっしり。ワッパやざる、なべ敷き、たくさんの木ベラやすりこぎなど、どれも欠くことのできない暮らしの相棒です。

「台所道具は 金属、木、石といった自然素材でまとめることで雑然となりません。

また、使えば使いこむほどに味わいが増していって、どんどん愛着が湧いてくるところも好きなんです。

青森の根曲竹のかごに、秋田のおひつ……鳥取や岡山のほうの民藝も魅力的ですよね」

どの品も、作り手の意思を受け継ぐように、どんどん使って、どんどん自分の手の一部にしてきました。

お気に入りだという、しっとりと落ち着いた風合いの古い九谷焼の菊鉢は、思いがけず欠けてしまったところへ、金継ぎを施しました。

「金継ぎは、単に器の修復のためという手段にとどまらず、器にいいアクセントやヌケ感を作ってくれることも。

友人が以前にばらばらに割れてしまった気に入りの器を金継ぎ作家さんにお願いして見事に修復していただいたというものを見せてもらったことがあります。

それはもう、ひとつの美術品のようでした。

金継ぎという作業は、器に新しい命を吹き込んでくれることもあるんです。」

かご好きで知られる植松さん。

果物を盛る際に使っていたのは、アフリカのものでナツメ(デーツ)でできたかご。

「かごの素材は、日本では竹やあけび、ぶどうなどがよく知られていますが、お国が変われば素材も変わります。

そんなところもかごの魅力ですね。

それに、かごって収穫などの農作業に使われたり、海沿いの街だと魚を運ぶのにも使うから水にも強かったりと、土地ごとに個性があっておもしろいし、なにより道具としてすごく丈夫なんです」

また、植松さんとかごを語る上で外すことのできないのがこちら。

ベトナムで作られる、PPテープを編み込んだかごです。

カラフルなものが定番ですが、探せばこんなシックなカラーも。白の大きいサイズは、友人でもある伊藤まさこさんが「ほぼ日」と一緒に作ったオリジナル商品。

「もう何個買ったかわかりません。

じゃぶじゃぶ洗えるから、収穫した泥つきの野菜を入れても大丈夫だし、重いものを入れても壊れないから、イベント時にたっぷりの仕事道具を詰め込んで一気に運べる頼もしさ!

お弁当やカッティングボード、水筒やブランケットを入れてピクニックに行くのもこのかごです。

かご自体も軽いので、紙袋感覚で使えるんです。

ベトナムでは、このかごに市場で買い物したものを入れて、バイクにひっかけて走る人をよく見かけます」

たくさんのコレクションも、入れ子式に重ねて保管できるのも嬉しい点だとか。

お手入れは無理なく、お気に入りを使って楽しく

ところで、たくさん持っているかごのお手入れはどうしているのでしょう?

「そんなに気負わなくても大丈夫です。

かごはしまいこむより、使っているほうが湿気もこもらず長持ちしますよね」

インテリアとして使っている、ベトナムで見つけた籐のフードカバーは、時々ホコリをさっと払います。

繊細な素材も傷つけず、凹凸にもしっかりフィットするふわふわのブラシはダチョウの羽で作られたものだそうです。

実際のお掃除に愛用しているお手入れブラシは、こんなふうに廊下の一角にコレクション。

国内外で見つけた、素材も形もさまざまなブラシの個性を、インテリアにも生かしていました。

道具にお気に入りを取り入れれば、小まめな掃除も苦になりません。

次の好奇心の扉のために、余白作り

年に数回はやっているというフリーマーケットの様子。今の暮らしに合わないものは惜しみなく出品し、次の使い手にバトンタッチ。

旅するごとにお気に入りを持ち帰る植松さん。

先々で吸い込んできた土地の空気を、仕事に、インテリアにと生かしながら暮らしてきました。

とは言っても、年に何度も旅をするとなると、徐々にものは溢れてくるはず。

どんなふうに「スッキリ」を保っているのか、ちょっと気になるところです。

「なるべく多くを持ちすぎないように、定期的にフリーマーケットに出すようにしています。

旅や生活を重ねていく中で、ライフスタイルや気持ちが少しずつ変化し、今はこれが気分だな、というものが変わってくることもありますから。

持ち物も、部屋の雰囲気も、手放すことで、次の新しいものに出会えます。

そうすることで、また新鮮な気持ちに立ち帰れる気がするんです」

「好き」の軸は守りつつも、変化をいとわず、軽やかに動くための余白を常にキープしている植松さん。

その余白こそが、次への興味や世界の入り口につながっているのかもしれません。

最終話となる3話目では、昨年3月に出産した息子さんとの暮らしについて伺います。家族が増えて変化したこと、しなかったこと。それぞれにあるようです。

撮影/松木潤(主婦の友社写真課) 取材・文/藤沢あかり

![[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝も、腹ペコな午後も。私たちが『超熟』を選ぶ理由って?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/11/1af31690c1712e58b0eab662d945ed3a.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...

[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...![[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひどい肌トラブルを救ってくれたのはコレでした」](http://img.kurashinista.jp/get/2025/11/26/93c18d7d3165c4c47e065f488a61a5ef.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...

[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...![[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベビーから大人まで使えるこのスキンケアの実力とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/652a60fa2cd3a587a9a42d7164dad1c1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...

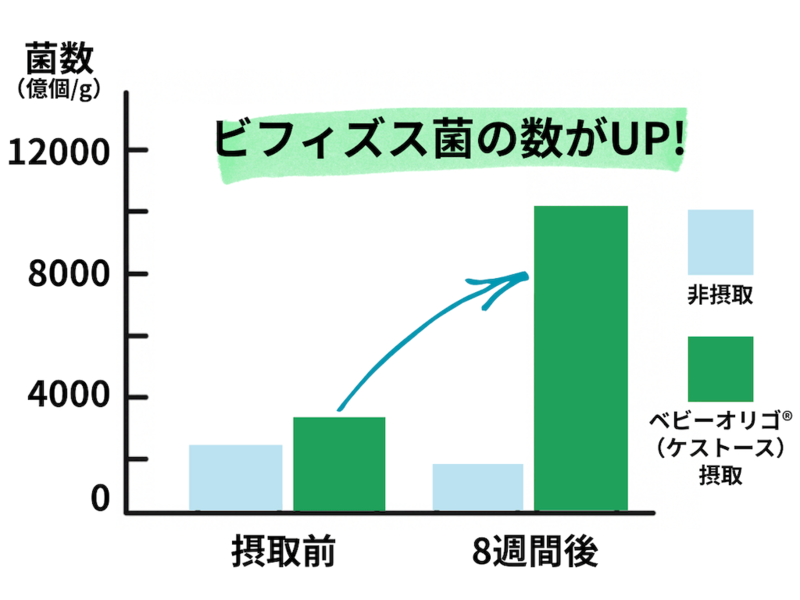

[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...![[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キッズ ベビーオリゴ®」が選ばれる理由とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2025/12/31/240a8d7521e72fb6ab5027cf72b2e102.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...

[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...![[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり・やわらか・伸び~る肌に!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/1649bec205350eddf0f29d2df2476ac8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...

[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...![[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う? 赤のジェリーでおなじみ「アスタリフト」たった7日試しただけで「わかったこと」とは!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/09/9baa7cd6aa648b5f68a397f6e1c292d8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...

[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...![[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家庭で効率よく向き合うケアアイテムが新登場!骨盤底筋専用EMS「SIXPAD ペリネフィット」](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/87aab1fc469c237111f888f1820fa561.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...

[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...![[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料理、ものづくり体験など魅力満載。【只見線】の旅の楽しみ方](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/6e401437f5ed3d32fe88e08a32f838e1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

コメント

全て既読にする

コメントがあるとここに表示されます