プレスリリース

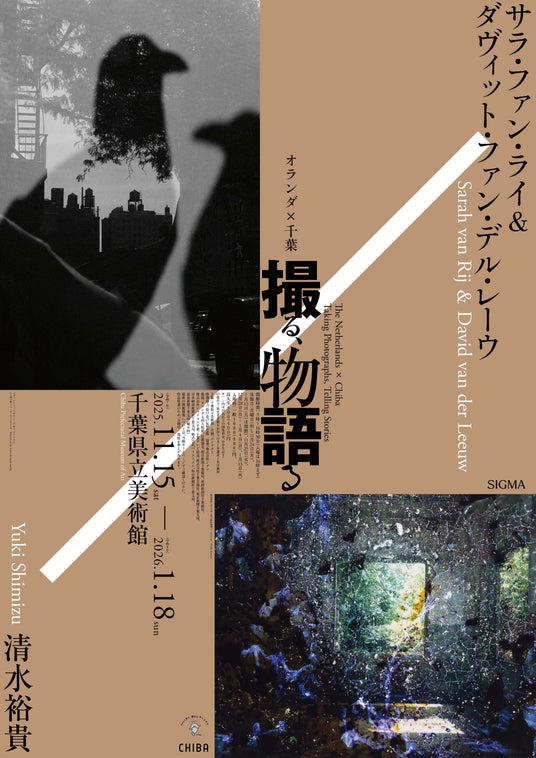

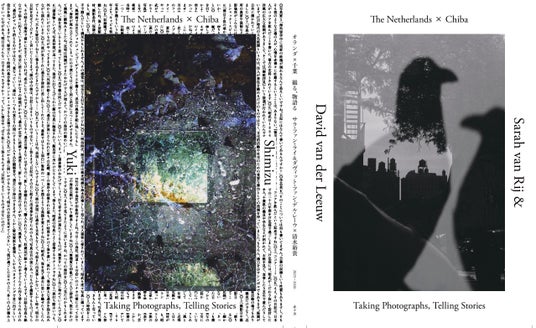

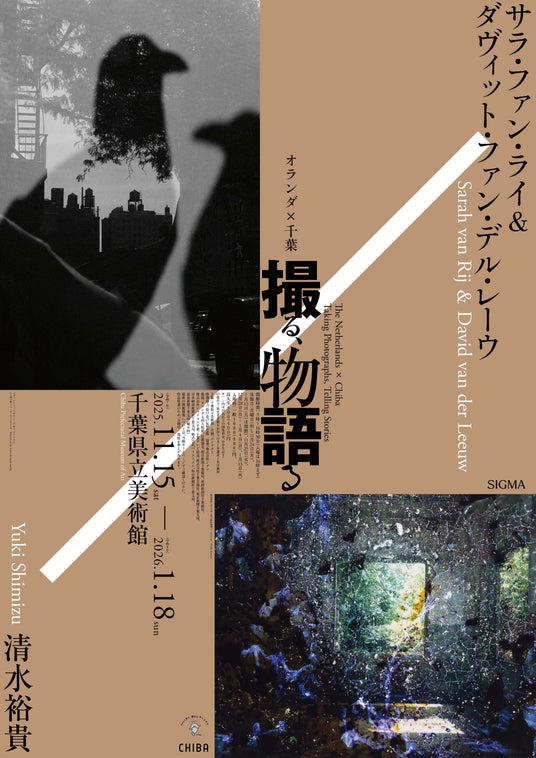

オランダ×千葉 撮る、物語る サラ・ファン・ライ&ダヴィット・ファン・デル・レーウ×清水裕貴

千葉県

2025.11.05

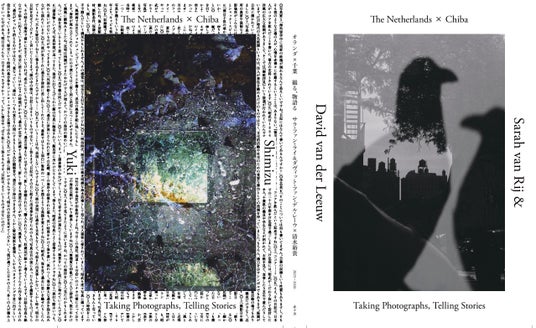

オランダ出身 新進気鋭の写真家 日本初の写真展

この度、千葉県立美術館では、2025年11月15日(土)から2026年1月18日(日)まで、「オランダ×千葉 撮る、物語る―サラ・ファン・ライ&ダヴィット・ファン・デル・レーウ×清水裕貴」を開催します。本展はオランダ出身の新進気鋭の若手写真家、サラ・ファン・ライとダヴィット・ファン・デル・レーウの作品を日本で初めて紹介する展覧会です。あわせて、千葉県立美術館初の写真展ともなる本展では、千葉にまつわる写真の歴史にも注目し、千葉を拠点に活動する写真家・小説家である清水裕貴(しみずゆき)のアプローチを通して、千葉ゆかりの古写真のコレクション(松戸市戸定歴史館)や、千葉県立美術館の絵画コレクションを紹介。テキストと写真・絵画が一体となって織りなす清水裕貴の作品世界を展観します。

サラ・ファン・ライとダヴィット・ファン・デル・レーウは、現在アムステルダムとパリを拠点に活動し、抽象的な構図、反射、影の使い方、独特のフレーミングなどを特徴とするストリートフォトが注目を集めています。またファッションブランドやエディトリアルのコミッションワークも手がけ、2023年には、ファン・ライによるルイ・ヴィトンのフォトブックシリーズ『ファッション・アイ』ソウルが刊行されました。オランダと千葉の文化交流の一環として開催される本展では、サラ・ファン・ライ&ダヴィット・ファン・デル・レーウがニューヨークで手掛けた〈Metropolitan Melancholia(メトロポリタン・メランコリア)〉と〈 Still Life(静物)〉シリーズを中心に約80点が日本初公開となります。千葉ゆかりの古写真や清水裕貴が移りゆく千葉の風景をとらえた写真が約80点。ほか写真の歴史、関連資料や千葉県立美術館が所蔵するコレクションなど、あわせて約220点をご覧いただきます。

<開催概要>

会 期 2025年11月15日(土)-2026年1月18日(日)

会 場 千葉県立美術館

住 所 〒260-0024 千葉県千葉市中央区中央港1-10-1

開館時間 9:00-16:30(入館は16:00まで)

休館日 月曜日・11/25(火)、12/28(日)-1/4(日)、1/13(火)

(但し11/24(月)、1/12(月)は開館)

入館料 一般1,000円(800円)、高校・大学生 500円(400円)、

*( )内は20名様以上の団体料金

中学生以下、65歳以上、障害者手帳等をお持ちの方とその介護者1名は無料

主 催 千葉県立美術館

企 画 コンタクト

特別協力 松戸市戸定歴史館

協 賛 株式会社シグマ

お問合せ 043-242-8311[千葉県立美術館]

ホームページ https://www.chiba-muse.or.jp/ART/exhibition/events/event-8482/

アクセス JR京葉線または千葉都市モノレール「千葉みなと」駅下車 徒歩約10分

本展の物語は最後の将軍徳川慶喜の弟水戸藩第11代藩主徳川昭武(あきたけ)が後半生を過ごした、松戸の戸定邸(とじょうてい)が舞台です。昭武はこの地で、狩猟や自転車など多彩な趣味のなかでもとりわけ写真に熱中しました。稀代の記録マニアだった昭武は、1300枚以上の写真のほか、撮影や旅の記録、日誌などの資料を残しました。それらの資料を読みこみ、昭武の足取りを詳らかにしようとする「学芸員K」との出会いから、清水は戸定邸や周辺の田園風景、稲毛の海へと昭武のまなざしを辿っていきます。

清水は、時代を経て変わりゆく風景(眺め)を描き、撮ることで、在りし日の姿をとどめようとする人間の行為に目を向け、過去の記録の集積がどのように未来に継承されるのかという問いを投げかけています。本展では会場を4つのセクションで構成し、言葉と写真による時空を超えた壮大なインスタレーションを形作ります。

清水裕貴《学芸員K》2025年 (C)Yuki Shimizu

1-1 プリンス・トクガワと華麗なる写真サークル

「カメラ将軍」徳川慶喜や徳川昭武が撮った戸定邸にまつわる写真を、戸定邸の歴史や暮らしをひもとく「学芸員K」の語りにより、清水が撮り下ろした現代の戸定邸の写真とともに紹介します。

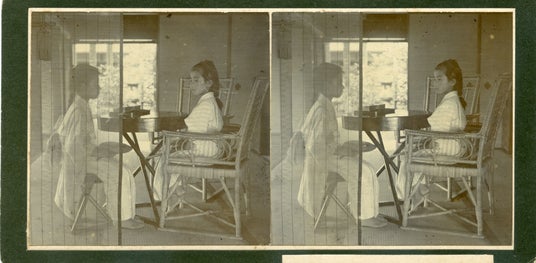

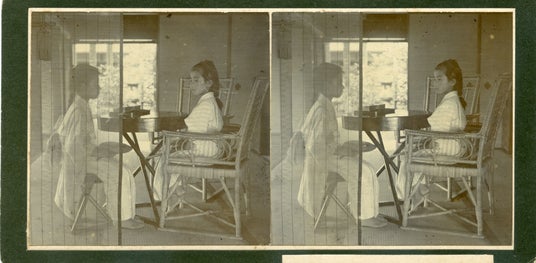

徳川昭武《松平直子・京極温子(戸定邸内座敷にて、立体写真)》1909年 松戸市戸定歴史館

徳川昭武《猫》1908年9月 松戸市戸定歴史館

清水裕貴《戸定邸(2)》2025年(C)Yuki Shimizu

徳川昭武《日向の挿花》1907年1月8日 松戸市戸定歴史館

清水裕貴《戸定邸(1)》2025年 (C)Yuki Shimizu

1-2 風景を求め、田園を往く

田園の中をカメラを手に歩く徳川昭武に思いを馳せながら、古ヶ崎周辺を歩く「学芸員K」。清水もまた昭武のまなざしを辿ります。

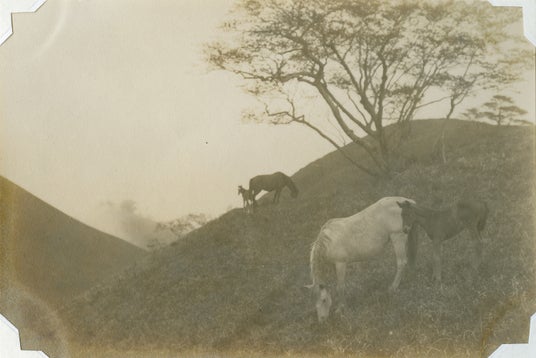

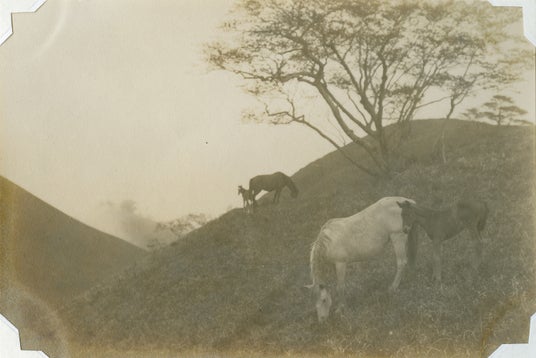

徳川昭武《牧馬(2)》1909年5月 松戸市戸定歴史館

清水裕貴《古ヶ崎》2025年 (C)Yuki Shimizu

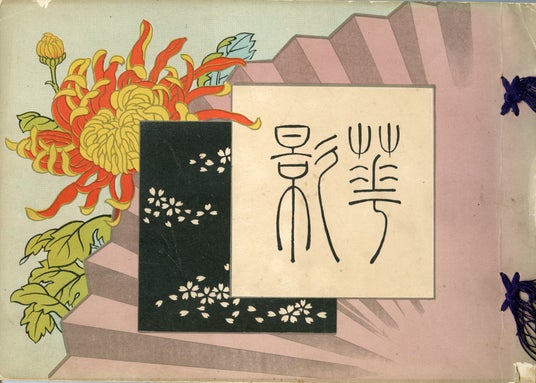

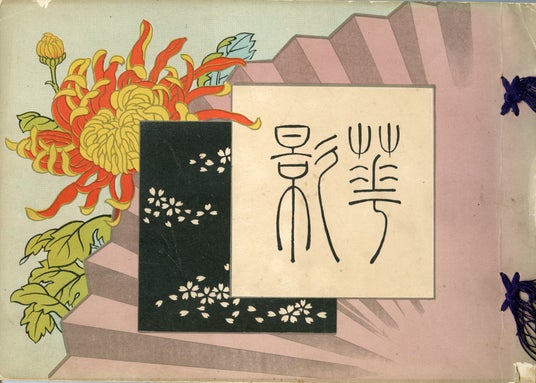

明治の写真同人誌『華影』は、絵画的な表現を目指す初期の写真芸術の動向を示しています。

1-3 数奇な記録魔と空想する継承者

「数奇な記録魔」ともいえる徳川昭武は、日記や撮影記録なども詳細に記しました。清水は、時代を経て変わりゆく風景(眺め)を、描き、撮ることで、在りし日の姿を継承していく人間の行為に目を向けます。

浅井忠《漁婦》1897年 千葉県立美術館

ジョルジュ・ビゴー《稲毛の夕焼け》1892⁻97年頃 千葉県立美術館

清水裕貴《微睡み硝子》より 2022年 (C)Yuki Shimizu

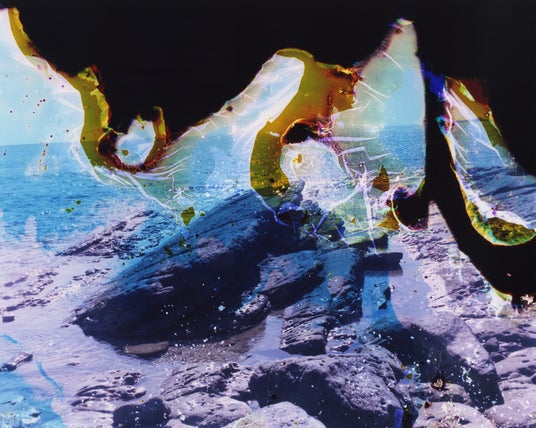

1-4 歴史の波打ち際で

絵画や写真などの記録媒体は、時間とともに朽ち果て、失われていきます。それでは過去の記録の集積はどのように未来に継承されていくのでしょうか。《浮上》や《微睡み硝子》で、海水により劣化させたネガを用いる清水の手法は、抗うことのできない過ぎゆく時間の刻印を感じさせます。

清水裕貴《戸定邸日誌》2025年 (C)Yuki Shimizu

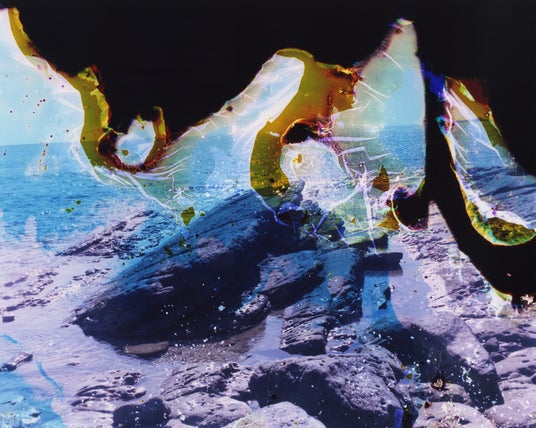

清水裕貴《浮上〈沖ノ島の隆起地層〉》2024年 (C)Yuki Shimizu

清水裕貴《浮上〈沖ノ島の隆起地層〉》2024年 (C)Yuki Shimizu

私はカメラで絵を描く。あたかもキャンヴァスを埋めていくようにイメージをフレーミングする手法もまた絵のようなアプローチだと感じている。 -サラ・ファン・ライ

私たちのストリート写真では、ただシャッターを切るだけではない。人とは違う、人生における超現実的な側面を浮き彫りにするようなものを生み出そうとしている。-ダヴィット・ファン・デル・レーウ

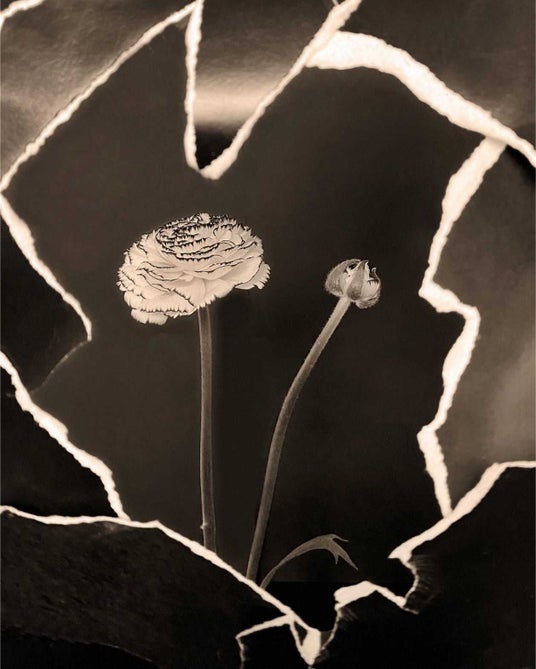

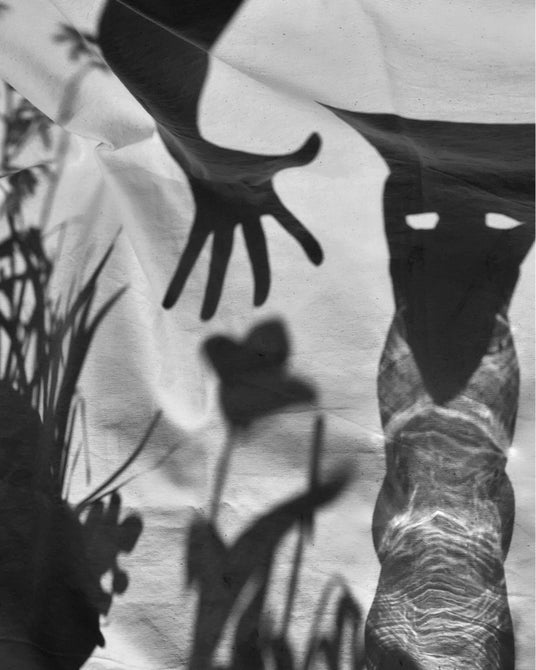

2-1Still Lifeシリーズ

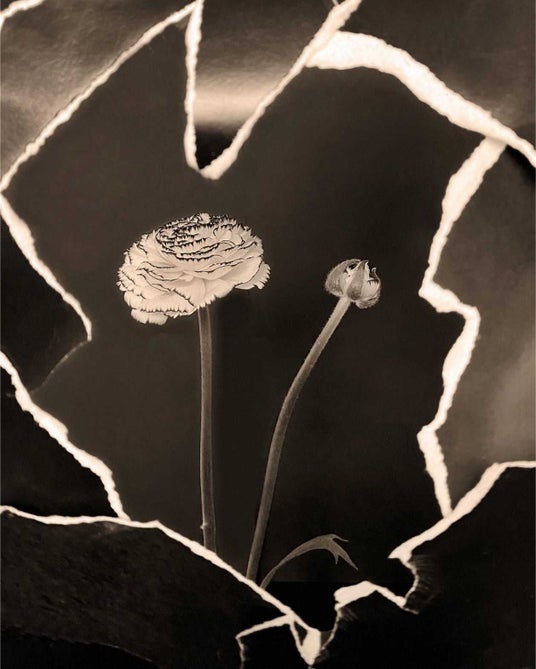

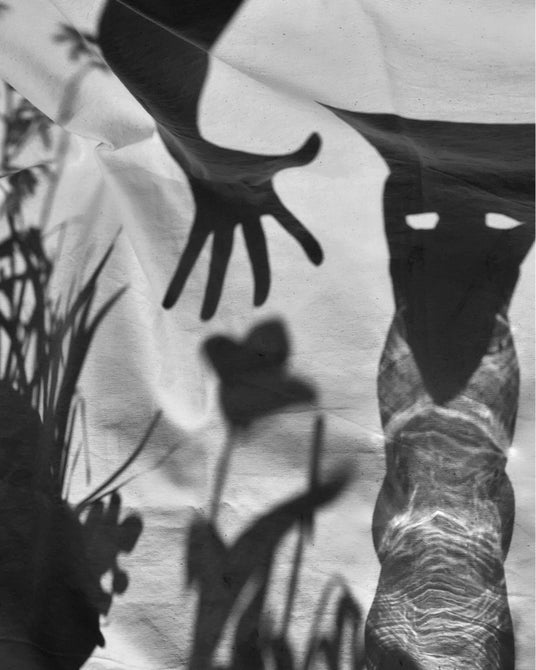

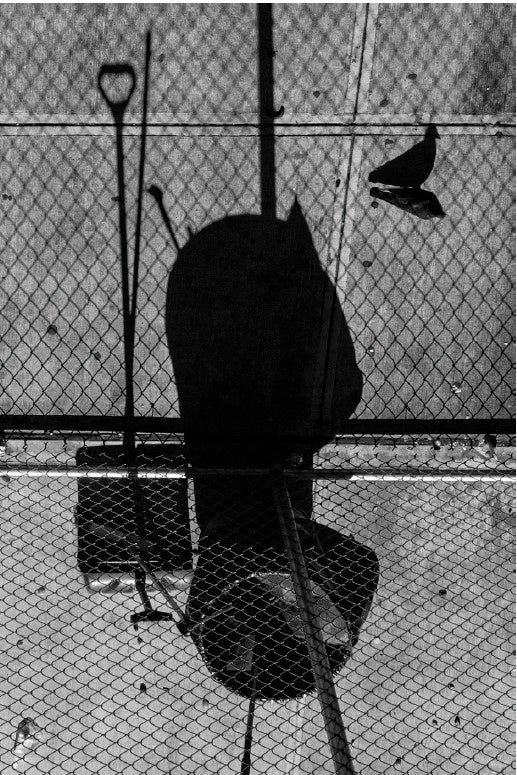

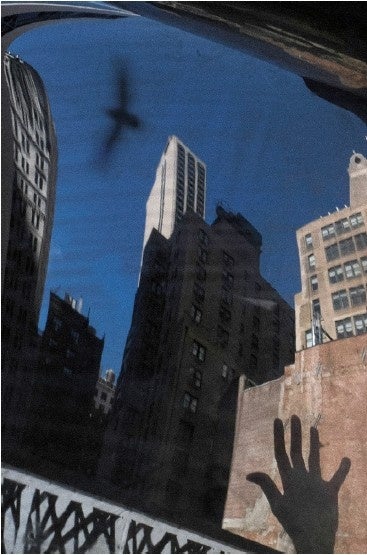

ストリートにおける「そこにないかもしれない瞬間」を捉えようとする試みは、コロナ禍のロックダウンにより始められた、コントロール可能な室内で撮影される〈Still Life(静物)〉へと展開していきます。ガラス面の反映像や壁に投影された影が、幾層にも重ねられ、深奥なイメージを形成しています。静物画に見られるアーティストの自画像には、オランダ絵画の豊かな系譜を見ることもできます。反射面に映りこむ画家の姿は、描写を得意としたこの地の画家たちにとって、優れた技量を誇るためのものでもありましたが、視覚に写るものに愛着を覚え、それらすべてを等しく表現しようとする姿勢そのものは、時を超えて引き継がれていると言えるのかもしれません。

ダヴィット・ファン・デル・レーウ @David van der Leeuw

ダヴィット・ファン・デル・レーウ @David van der Leeuw

サラ・ファン・ライ (C)Sarah van Rij

サラ・ファン・ライ&ダヴィット・ファン・デル・レーウ@Sarah van Rij & David van der Leeuw

ダヴィット・ファン・デル・レーウ @David van der Leeuw

サラ・ファン・ライ (C)Sarah van Rij

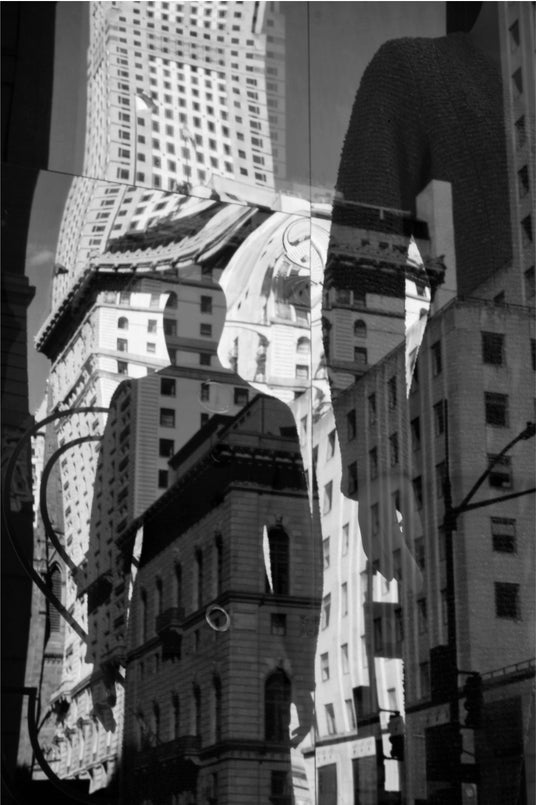

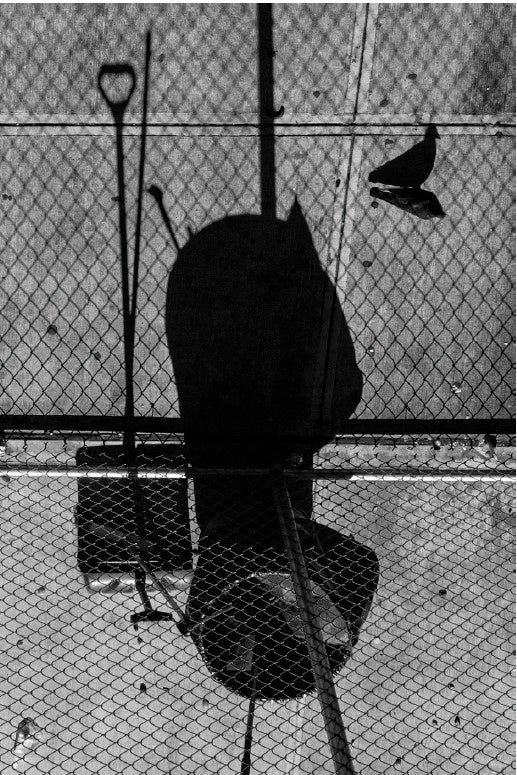

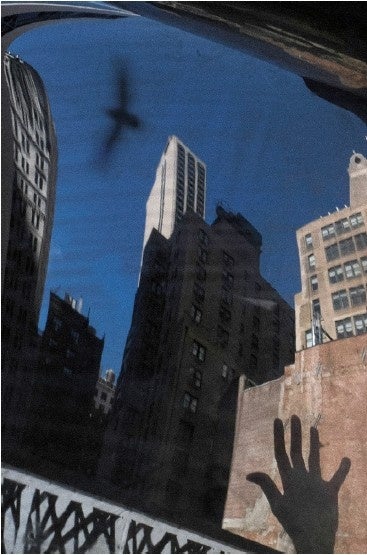

2-2Metropolitan Melancholia「メトロポリタン・メランコリア」シリーズ

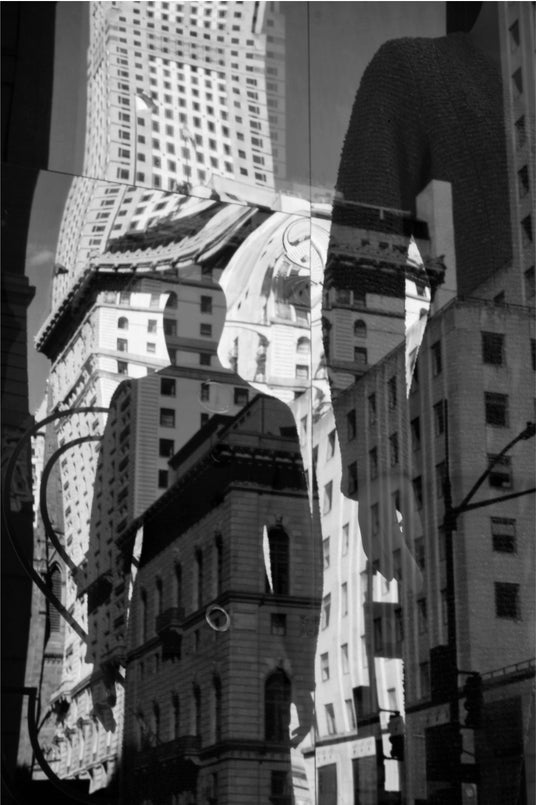

ファッションブランドやエディトリアルのコミッションワークも手がける2人は、2023年に初の写真集『Metropolitan Melancholia』をKOMINEKより刊行しました。コロナ禍と重なる2019年から2022年にかけてニューヨークで撮られたものです。「私たちは言葉にしがたい都市の要素を捉えようとした」というサラ・ファン・ライの言葉にある通り、偶発的に見出した被写体は、彼らの卓越した色彩感覚、抽象化、フレーミングなどにより、まったく新しいイメージとして命を吹き込まれています。彼らが生み出す作品から見え隠れする日常の断片は、どこかノスタルジックな物語の余韻を呼び起こします。

物語性を喚起する都市の記憶の断片や歴史的な痕跡は、彼らが映画に大きな影響を受けた(とりわけ、米国の映画監督ジョン・カサヴェテス)ことと無縁ではないでしょう。コロナ禍のニューヨークで手掛けた〈Metropolitan Melancholia(メトロポリタン・メランコリア)〉シリーズ(2019-2022)では、抽象的なイメージの奥から、あたかも映画の一場面のような物語が立ち上がってきます。

ダヴィット・ファン・デル・レーウ @David van der Leeuw

サラ・ファン・ライ @Sarah van Rij

サラ・ファン・ライ 《黄色い人々、ニューヨーク》〈Metropolitan Melancholia〉より@Sarah van Rij

ダヴィット・ファン・デル・レーウ @David van der Leeuw

ダヴィット・ファン・デル・レーウ @David van der Leeuw

ダヴィット・ファン・デル・レーウ @David van der Leeuw

3章 資料編 オランダ×千葉、写真の歴史、関連資料/

オランダと千葉の交流や写真にまつわる歴史を中心とした年譜とともに、カメラ・オブスクラや古写真など関連資料を展示します。あわせて、千葉県立美術館のコレクションから『写真新報』に「写真の位置」を寄稿した洋画家の浅井忠(あさいちゅう)や、写真入門書『写真のうつし方』を著した水彩画家、三宅克己(みやけこっき)などの作品をとりあげ、関係資料を通して画家と写真の関わりの一端をご紹介します。

1.サラ・ファン・ライ&ダヴィット・ファン・デル・レーウ(出品作家)によるアーティストトーク

日時:11月15日(土)午後2時~午後3時30分

2.清水裕貴(出品作家)×小寺瑛広(松戸市戸定歴史館、研究員)

日時:12月20日(土)午後2時~午後3時30分

会場:千葉県立美術館 講堂

聴講料:無料

定員:各180人

申込方法:当日受付、先着順(正午から、総合受付前で整理券をお配りします。)

(2)記念講演会「写真と絵画 日本の『芸術写真』を中心に」

講師:飯沢 耕太郎(写真評論家)

日時:12月6日(土)午後2時~午後3時30分

会場:千葉県立美術館 講堂

聴講料:無料

定員:180人

申込方法:当日受付、先着順(正午から、総合受付前で整理券をお配りします。)

(3)MuMa(ミュージアムマーケット)

特設ショップとして県内を中心に活動する小売業者が出店し、アートとデザインに関する雑貨や古本などを販売します。

日時:11月22日(土)、23日(日)、24日(月祝)、1月17日(土)、18日(日)

午前9時~午後4時30分

(4)WINTER JAZZ IMPROVISATION CONCERT

日時:12月14日(日)午後1時30分~午後3時30分

会場:第7展示室

定員:200名(内イス席100名)

参加費:無料

そのほか、担当学芸員によるギャラリートーク、大人から子どもまで楽しめる常設ワークショップや関連ワークショップも開催予定です。最新情報は、当館ホームページでご確認ください。

アムステルダムとパリを拠点に活動するオランダ出身の写真家。 2人はパートナーであり、ユニットとしても個人としても活動し、考え抜かれたフレーミングと構図によって、シュルレアリスムの系譜に通じる作品を創り出している。ファッションブランドやエディトリアルのコミッションワークも手がける。2023年に2人の初の写真集『Metropolitan Melancholia』をKOMINEKより出版。同年にサラ・ファン・ライによるルイ・ヴィトンフォトブックシリーズ『ファッション・アイ』ソウルも刊行。2025年12月より、ファン・ライにとって初となる美術館での個展を、パリのヨーロッパ写真美術館で開催予定。

清水 裕貴(しみず・ゆき)

千葉県生まれ。2007年、武蔵野美術大学映像学科卒業。2011年、第5回写真「1_WALL」グランプリ受賞。2016年、第18回三木淳賞受賞。小説では2018年、新潮社R18文学賞大賞受賞。土地の歴史や伝承のリサーチをベースにして、写真と言葉を組み合わせて風景を表現している。主な出版物に、小説『ここは夜の水のほとり』新潮社(2019年)、小説『海は地下室に眠る』KADOKAWA(2023年)、写真集『岸』赤々舎(2023年)。主な個展に「浮上」(PGI、東京、2024)、「眠れば潮」(PURPLE、京都、2023)、主なグループ展に、「千葉ゆかりの作家展百年硝子の海」(千葉市民ギャラリー・いなげ/旧神谷伝兵衛稲毛別荘、2021)、「とある美術館の夏休み」(千葉市美術館、2022)、「MOT アニュアル2024こうふくのしま」(東京都現代美術館、2024)がある。

オランダと千葉との交流は、佐倉藩が長崎と並んで蘭学の先進地だった幕末期に始まります。積極的に蘭学を導入した5代藩主堀田正睦(まさよし)は、佐倉が蘭学の先進地となる下地をつくりました。蘭医学の塾兼診療所となった佐倉順天堂がその中心となり、二代目佐藤尚中(たかなか)(1827-1882)は、長崎の海軍伝習所で体系的に医学を講義したオランダ人軍医ヨハネス・ポンぺ・ファン・メールデルフォールト(1829-1908)に学び、順天堂で明治医学界をリードする多くの後進を育てました。

近年では千葉県が東京2020オリンピックで、オランダ王国のホストタウンになったことをきっかけに2023(令和5)年度から国際交流事業を開始しました。本展はこうした国際交流の流れの中に位置づけられます。

[図録・関連グッズの販売]展覧会の図録や関連グッズの販売は、ミュージアムショップや会期中に開催予定のMumaにて行います。展覧会とあわせて、ぜひご覧ください。

[交通案内]

●電車・モノレール:JR京葉線または千葉都市モノレール「千葉みなと」駅下車徒歩約10分

●自動車:東京方面から 東関東自動車道「湾岸習志野」I.C.

成田方面から 京葉道路「穴川」I.C.

東金方面から 千葉東金道路「千葉東」I.C.

館山方面から 京葉道路「松ヶ丘」I.C.からそれぞれ約20分

*駐車場は78台(うち2台は身体障害者用)、無料で御利用いただけます。

*隣接する千葉ポートパークの駐車場(乗用車245台・大型車11台、無料)も御利用いただけます。

[会場・お問合せ]

千葉県立美術館 Chiba Prefectural Museum of Art

〒260-0024 千葉市中央区中央港1-10-1

TEL 043-242-8311

https://www.chiba-muse.or.jp/ART/

SNS 千葉県立美術館公式X(@chiba_pref_muse)

千葉県立美術館公式Instagram(@chiba_pref_muse_art)

企業プレスリリース詳細へ

PRTIMESトップへ

この度、千葉県立美術館では、2025年11月15日(土)から2026年1月18日(日)まで、「オランダ×千葉 撮る、物語る―サラ・ファン・ライ&ダヴィット・ファン・デル・レーウ×清水裕貴」を開催します。本展はオランダ出身の新進気鋭の若手写真家、サラ・ファン・ライとダヴィット・ファン・デル・レーウの作品を日本で初めて紹介する展覧会です。あわせて、千葉県立美術館初の写真展ともなる本展では、千葉にまつわる写真の歴史にも注目し、千葉を拠点に活動する写真家・小説家である清水裕貴(しみずゆき)のアプローチを通して、千葉ゆかりの古写真のコレクション(松戸市戸定歴史館)や、千葉県立美術館の絵画コレクションを紹介。テキストと写真・絵画が一体となって織りなす清水裕貴の作品世界を展観します。

サラ・ファン・ライとダヴィット・ファン・デル・レーウは、現在アムステルダムとパリを拠点に活動し、抽象的な構図、反射、影の使い方、独特のフレーミングなどを特徴とするストリートフォトが注目を集めています。またファッションブランドやエディトリアルのコミッションワークも手がけ、2023年には、ファン・ライによるルイ・ヴィトンのフォトブックシリーズ『ファッション・アイ』ソウルが刊行されました。オランダと千葉の文化交流の一環として開催される本展では、サラ・ファン・ライ&ダヴィット・ファン・デル・レーウがニューヨークで手掛けた〈Metropolitan Melancholia(メトロポリタン・メランコリア)〉と〈 Still Life(静物)〉シリーズを中心に約80点が日本初公開となります。千葉ゆかりの古写真や清水裕貴が移りゆく千葉の風景をとらえた写真が約80点。ほか写真の歴史、関連資料や千葉県立美術館が所蔵するコレクションなど、あわせて約220点をご覧いただきます。

<開催概要>

会 期 2025年11月15日(土)-2026年1月18日(日)

会 場 千葉県立美術館

住 所 〒260-0024 千葉県千葉市中央区中央港1-10-1

開館時間 9:00-16:30(入館は16:00まで)

休館日 月曜日・11/25(火)、12/28(日)-1/4(日)、1/13(火)

(但し11/24(月)、1/12(月)は開館)

入館料 一般1,000円(800円)、高校・大学生 500円(400円)、

*( )内は20名様以上の団体料金

中学生以下、65歳以上、障害者手帳等をお持ちの方とその介護者1名は無料

主 催 千葉県立美術館

企 画 コンタクト

特別協力 松戸市戸定歴史館

協 賛 株式会社シグマ

お問合せ 043-242-8311[千葉県立美術館]

ホームページ https://www.chiba-muse.or.jp/ART/exhibition/events/event-8482/

アクセス JR京葉線または千葉都市モノレール「千葉みなと」駅下車 徒歩約10分

1章 眺めの継承 清水裕貴

写真と小説、ふたつの表現手段を行き来する清水裕貴は、ある土地の歴史や伝承を入念にリサーチし、歴史をひもときながら、写真と言葉で架空の物語世界を紡ぎあげるという独自の創作スタイルをもっています。本展の物語は最後の将軍徳川慶喜の弟水戸藩第11代藩主徳川昭武(あきたけ)が後半生を過ごした、松戸の戸定邸(とじょうてい)が舞台です。昭武はこの地で、狩猟や自転車など多彩な趣味のなかでもとりわけ写真に熱中しました。稀代の記録マニアだった昭武は、1300枚以上の写真のほか、撮影や旅の記録、日誌などの資料を残しました。それらの資料を読みこみ、昭武の足取りを詳らかにしようとする「学芸員K」との出会いから、清水は戸定邸や周辺の田園風景、稲毛の海へと昭武のまなざしを辿っていきます。

清水は、時代を経て変わりゆく風景(眺め)を描き、撮ることで、在りし日の姿をとどめようとする人間の行為に目を向け、過去の記録の集積がどのように未来に継承されるのかという問いを投げかけています。本展では会場を4つのセクションで構成し、言葉と写真による時空を超えた壮大なインスタレーションを形作ります。

清水裕貴《学芸員K》2025年 (C)Yuki Shimizu

1-1 プリンス・トクガワと華麗なる写真サークル

「カメラ将軍」徳川慶喜や徳川昭武が撮った戸定邸にまつわる写真を、戸定邸の歴史や暮らしをひもとく「学芸員K」の語りにより、清水が撮り下ろした現代の戸定邸の写真とともに紹介します。

徳川昭武《松平直子・京極温子(戸定邸内座敷にて、立体写真)》1909年 松戸市戸定歴史館

徳川昭武《猫》1908年9月 松戸市戸定歴史館

清水裕貴《戸定邸(2)》2025年(C)Yuki Shimizu

徳川昭武《日向の挿花》1907年1月8日 松戸市戸定歴史館

清水裕貴《戸定邸(1)》2025年 (C)Yuki Shimizu

1-2 風景を求め、田園を往く

田園の中をカメラを手に歩く徳川昭武に思いを馳せながら、古ヶ崎周辺を歩く「学芸員K」。清水もまた昭武のまなざしを辿ります。

徳川昭武《牧馬(2)》1909年5月 松戸市戸定歴史館

清水裕貴《古ヶ崎》2025年 (C)Yuki Shimizu

明治の写真同人誌『華影』は、絵画的な表現を目指す初期の写真芸術の動向を示しています。

1-3 数奇な記録魔と空想する継承者

「数奇な記録魔」ともいえる徳川昭武は、日記や撮影記録なども詳細に記しました。清水は、時代を経て変わりゆく風景(眺め)を、描き、撮ることで、在りし日の姿を継承していく人間の行為に目を向けます。

浅井忠《漁婦》1897年 千葉県立美術館

ジョルジュ・ビゴー《稲毛の夕焼け》1892⁻97年頃 千葉県立美術館

清水裕貴《微睡み硝子》より 2022年 (C)Yuki Shimizu

1-4 歴史の波打ち際で

絵画や写真などの記録媒体は、時間とともに朽ち果て、失われていきます。それでは過去の記録の集積はどのように未来に継承されていくのでしょうか。《浮上》や《微睡み硝子》で、海水により劣化させたネガを用いる清水の手法は、抗うことのできない過ぎゆく時間の刻印を感じさせます。

清水裕貴《戸定邸日誌》2025年 (C)Yuki Shimizu

清水裕貴《浮上〈沖ノ島の隆起地層〉》2024年 (C)Yuki Shimizu

清水裕貴《浮上〈沖ノ島の隆起地層〉》2024年 (C)Yuki Shimizu

2章 眺めの反照 サラ・ファン・ライ&ダヴィット・ファン・デル・レーウ

オランダの写真家サラ・ファン・ライとダヴィッド・ファン・デル・レーウはパートナーで、ユニットあるいは個人で活動をしており、反射や影を効果的に使用し、輪郭を曖昧にした夢幻的な風景(眺め)を映し出す独自の写真表現により、近年、大きな注目を集める写真家です。本展は日本で初めて彼らの作品を大規模に紹介するもので、コロナ禍のロックダウン中に制作された〈Still Life(静物)〉(2020)、同様にコロナ禍のニューヨークで撮影された〈Metropolitan Melancholia(メトロポリタン・メランコリア)〉(2019-2022)の2つのシリーズを展示します。私はカメラで絵を描く。あたかもキャンヴァスを埋めていくようにイメージをフレーミングする手法もまた絵のようなアプローチだと感じている。 -サラ・ファン・ライ

私たちのストリート写真では、ただシャッターを切るだけではない。人とは違う、人生における超現実的な側面を浮き彫りにするようなものを生み出そうとしている。-ダヴィット・ファン・デル・レーウ

2-1Still Lifeシリーズ

ストリートにおける「そこにないかもしれない瞬間」を捉えようとする試みは、コロナ禍のロックダウンにより始められた、コントロール可能な室内で撮影される〈Still Life(静物)〉へと展開していきます。ガラス面の反映像や壁に投影された影が、幾層にも重ねられ、深奥なイメージを形成しています。静物画に見られるアーティストの自画像には、オランダ絵画の豊かな系譜を見ることもできます。反射面に映りこむ画家の姿は、描写を得意としたこの地の画家たちにとって、優れた技量を誇るためのものでもありましたが、視覚に写るものに愛着を覚え、それらすべてを等しく表現しようとする姿勢そのものは、時を超えて引き継がれていると言えるのかもしれません。

〈Still Life〉シリーズ(2020)より

ダヴィット・ファン・デル・レーウ @David van der Leeuw

ダヴィット・ファン・デル・レーウ @David van der Leeuw

サラ・ファン・ライ (C)Sarah van Rij

サラ・ファン・ライ&ダヴィット・ファン・デル・レーウ@Sarah van Rij & David van der Leeuw

ダヴィット・ファン・デル・レーウ @David van der Leeuw

サラ・ファン・ライ (C)Sarah van Rij

2-2Metropolitan Melancholia「メトロポリタン・メランコリア」シリーズ

ファッションブランドやエディトリアルのコミッションワークも手がける2人は、2023年に初の写真集『Metropolitan Melancholia』をKOMINEKより刊行しました。コロナ禍と重なる2019年から2022年にかけてニューヨークで撮られたものです。「私たちは言葉にしがたい都市の要素を捉えようとした」というサラ・ファン・ライの言葉にある通り、偶発的に見出した被写体は、彼らの卓越した色彩感覚、抽象化、フレーミングなどにより、まったく新しいイメージとして命を吹き込まれています。彼らが生み出す作品から見え隠れする日常の断片は、どこかノスタルジックな物語の余韻を呼び起こします。

物語性を喚起する都市の記憶の断片や歴史的な痕跡は、彼らが映画に大きな影響を受けた(とりわけ、米国の映画監督ジョン・カサヴェテス)ことと無縁ではないでしょう。コロナ禍のニューヨークで手掛けた〈Metropolitan Melancholia(メトロポリタン・メランコリア)〉シリーズ(2019-2022)では、抽象的なイメージの奥から、あたかも映画の一場面のような物語が立ち上がってきます。

〈Metropolitan Melancholia〉シリーズ(2019⁻2022)より

ダヴィット・ファン・デル・レーウ @David van der Leeuw

サラ・ファン・ライ @Sarah van Rij

サラ・ファン・ライ 《黄色い人々、ニューヨーク》〈Metropolitan Melancholia〉より@Sarah van Rij

ダヴィット・ファン・デル・レーウ @David van der Leeuw

ダヴィット・ファン・デル・レーウ @David van der Leeuw

ダヴィット・ファン・デル・レーウ @David van der Leeuw

3章 資料編 オランダ×千葉、写真の歴史、関連資料/

「千葉県立美術館コレクション×写真」

オランダと千葉の交流や写真にまつわる歴史を中心とした年譜とともに、カメラ・オブスクラや古写真など関連資料を展示します。あわせて、千葉県立美術館のコレクションから『写真新報』に「写真の位置」を寄稿した洋画家の浅井忠(あさいちゅう)や、写真入門書『写真のうつし方』を著した水彩画家、三宅克己(みやけこっき)などの作品をとりあげ、関係資料を通して画家と写真の関わりの一端をご紹介します。関連イベント

(1)アーティストトーク1.サラ・ファン・ライ&ダヴィット・ファン・デル・レーウ(出品作家)によるアーティストトーク

日時:11月15日(土)午後2時~午後3時30分

2.清水裕貴(出品作家)×小寺瑛広(松戸市戸定歴史館、研究員)

日時:12月20日(土)午後2時~午後3時30分

会場:千葉県立美術館 講堂

聴講料:無料

定員:各180人

申込方法:当日受付、先着順(正午から、総合受付前で整理券をお配りします。)

(2)記念講演会「写真と絵画 日本の『芸術写真』を中心に」

講師:飯沢 耕太郎(写真評論家)

日時:12月6日(土)午後2時~午後3時30分

会場:千葉県立美術館 講堂

聴講料:無料

定員:180人

申込方法:当日受付、先着順(正午から、総合受付前で整理券をお配りします。)

(3)MuMa(ミュージアムマーケット)

特設ショップとして県内を中心に活動する小売業者が出店し、アートとデザインに関する雑貨や古本などを販売します。

日時:11月22日(土)、23日(日)、24日(月祝)、1月17日(土)、18日(日)

午前9時~午後4時30分

(4)WINTER JAZZ IMPROVISATION CONCERT

日時:12月14日(日)午後1時30分~午後3時30分

会場:第7展示室

定員:200名(内イス席100名)

参加費:無料

そのほか、担当学芸員によるギャラリートーク、大人から子どもまで楽しめる常設ワークショップや関連ワークショップも開催予定です。最新情報は、当館ホームページでご確認ください。

プロフィール

サラ・ファン・ライ(Sarah van Rij)&ダヴィット・ファン・デル・レーウ(David van der Leeuw)アムステルダムとパリを拠点に活動するオランダ出身の写真家。 2人はパートナーであり、ユニットとしても個人としても活動し、考え抜かれたフレーミングと構図によって、シュルレアリスムの系譜に通じる作品を創り出している。ファッションブランドやエディトリアルのコミッションワークも手がける。2023年に2人の初の写真集『Metropolitan Melancholia』をKOMINEKより出版。同年にサラ・ファン・ライによるルイ・ヴィトンフォトブックシリーズ『ファッション・アイ』ソウルも刊行。2025年12月より、ファン・ライにとって初となる美術館での個展を、パリのヨーロッパ写真美術館で開催予定。

清水 裕貴(しみず・ゆき)

千葉県生まれ。2007年、武蔵野美術大学映像学科卒業。2011年、第5回写真「1_WALL」グランプリ受賞。2016年、第18回三木淳賞受賞。小説では2018年、新潮社R18文学賞大賞受賞。土地の歴史や伝承のリサーチをベースにして、写真と言葉を組み合わせて風景を表現している。主な出版物に、小説『ここは夜の水のほとり』新潮社(2019年)、小説『海は地下室に眠る』KADOKAWA(2023年)、写真集『岸』赤々舎(2023年)。主な個展に「浮上」(PGI、東京、2024)、「眠れば潮」(PURPLE、京都、2023)、主なグループ展に、「千葉ゆかりの作家展百年硝子の海」(千葉市民ギャラリー・いなげ/旧神谷伝兵衛稲毛別荘、2021)、「とある美術館の夏休み」(千葉市美術館、2022)、「MOT アニュアル2024こうふくのしま」(東京都現代美術館、2024)がある。

関連資料

オランダと千葉オランダと千葉との交流は、佐倉藩が長崎と並んで蘭学の先進地だった幕末期に始まります。積極的に蘭学を導入した5代藩主堀田正睦(まさよし)は、佐倉が蘭学の先進地となる下地をつくりました。蘭医学の塾兼診療所となった佐倉順天堂がその中心となり、二代目佐藤尚中(たかなか)(1827-1882)は、長崎の海軍伝習所で体系的に医学を講義したオランダ人軍医ヨハネス・ポンぺ・ファン・メールデルフォールト(1829-1908)に学び、順天堂で明治医学界をリードする多くの後進を育てました。

近年では千葉県が東京2020オリンピックで、オランダ王国のホストタウンになったことをきっかけに2023(令和5)年度から国際交流事業を開始しました。本展はこうした国際交流の流れの中に位置づけられます。

[図録・関連グッズの販売]展覧会の図録や関連グッズの販売は、ミュージアムショップや会期中に開催予定のMumaにて行います。展覧会とあわせて、ぜひご覧ください。

[交通案内]

●電車・モノレール:JR京葉線または千葉都市モノレール「千葉みなと」駅下車徒歩約10分

●自動車:東京方面から 東関東自動車道「湾岸習志野」I.C.

成田方面から 京葉道路「穴川」I.C.

東金方面から 千葉東金道路「千葉東」I.C.

館山方面から 京葉道路「松ヶ丘」I.C.からそれぞれ約20分

*駐車場は78台(うち2台は身体障害者用)、無料で御利用いただけます。

*隣接する千葉ポートパークの駐車場(乗用車245台・大型車11台、無料)も御利用いただけます。

[会場・お問合せ]

千葉県立美術館 Chiba Prefectural Museum of Art

〒260-0024 千葉市中央区中央港1-10-1

TEL 043-242-8311

https://www.chiba-muse.or.jp/ART/

SNS 千葉県立美術館公式X(@chiba_pref_muse)

千葉県立美術館公式Instagram(@chiba_pref_muse_art)

企業プレスリリース詳細へ

PRTIMESトップへ

編集部ニュース

編集部コラム

新着試してみた感想

試してみたについて

10月21日「ゲニステインパワーの日」制定記念 特別対談 今話題...

10月21日「ゲニステインパワーの日」制定記念 特別対談 今話題... 山本彩さんや佐々木久美さんも登場!〈自分をいたわる〉イベント「ご...

山本彩さんや佐々木久美さんも登場!〈自分をいたわる〉イベント「ご... 「天然魚クエスト in Japan collaborated w...

「天然魚クエスト in Japan collaborated w...

10月ウィズ京葉ガスにレシピが掲載されました

10月ウィズ京葉ガスにレシピが掲載されました 【ウィズ京葉ガス 2025年9月号】にレシピ...

【ウィズ京葉ガス 2025年9月号】にレシピ... ウィズ京葉ガス8月に掲載されました!

ウィズ京葉ガス8月に掲載されました!

コメント

全て既読にする

コメントがあるとここに表示されます