◀初めから読む 母子の部屋は、一階にあるその角部屋である|うさぎの耳〈第一話〉

理玖は生後七ヶ月、母子二人で過ごしていた公園で、はじめて友人になった飯村莉子は、不思議な人だった。

次に会う約束やLINEでのやり取りは一切しないと、最初から言われていたのだが、月曜日と金曜日には公園に来る、という予定を彼女が変えることもなかった。午前ということはなくて、大体午後三時頃だ。夕飯の支度などをしに公園から帰っていく人たちが多い時間に、莉子はどこから現れるのか、公園に迷い込むように入ってくる。なぜか、そう見える。

「天使のリクくん、今日も元気にしてた?」

とか、

「今日もハンサムだね。あれ、手が大きくなったんじゃない?」

などとちょっと大袈裟に褒めてくれて、新しい指人形をポケットから取り出し、理玖の前で動かして見せる。莉子から、どんどん生まれてくる指人形、どの子もカラフルで、すぐに理玖の興味を引く。

春の陽射しが少し感じられるようになった今日は、莉子はベージュのスプリングコートの中に、鮮やかなグリーンのタートルネックの上で黄色のVネックのセーターを合わせている。色の淡いデニムにオフホワイトのショートブーツ。後ろに緩やかに結んでいた髪からは、おくれ毛がなびいている。ポケットに手を入れて、

「そうだ、リクくんと今日はこれで遊ぶんだ」

と、チャリチャリっと音を立てる簡単な包みを取り出して見せた。

マスクを外しても構わないか?と訊ねられたので、うなずくと、莉子はその包みを開く。中にあったストローの先を小さなピンク色のポットにつけて、空中をめがけてふーっと吹きつける。一度目は小さく、二度目は大きく、続けて吹く。

おー、おー、と理玖が両手を伸ばし、交差させる。もうじき拍手もできそうに、両方の手が動く。

その先にあるのは、光、プリズム、揺らめくシャボン玉。大きくぷかりと浮かんだ光の玉も、小さく連なって吹かれた玉も、ゆらゆらしながら七色に変化する。

「嫌だったら、言ってね。シャボン玉みたいなのも、危ないって敬遠する人増えているみたいだから」

言われてみると、シャボン玉は呼気だ。今は人と人が触れ合うのも、距離を狭めるのも、皆が恐る恐るになっている。そんな時代に、理玖は生まれて、自分は母になったのだと、こんな時改めて感じる。

「気にしないでください。でも、だからなんだろか、思えば理玖にはこれがはじめて見るシャボン玉です」

「まだ生まれたばかりだもん、リクくんにははじめてだらけだよ」

そう言いながら、莉子はだんだんシャボン玉飛ばしの要領をつかんだようで、等間隔に並ぶ子どもたちのように連射させていく。

「ねえ、リクくんには、何色に見えているのかな」

莉子は、ふと手を止めると、理玖の目線の高さまで首を傾げる。

「リクくん。あの子は、ピンクかな。ピンクに見えるよね」

どの子を指さしているのか、大体、シャボン玉まで子どもなのかと感じながら自分でも覗いてみるが、シャボン玉の"子"はあっという間に、風に揺られてどこかへ流れていった。

「あ、これしってる。しゃぼんだま」

走って近づいてきた子どもたちがいた。色とりどりのフリースやパーカ、ダウンベストなどを着ている。おしゃれな大人のミニチュアのように見える子どもたち。理玖の収まったベビーカーが、子どもたちに囲まれる。

子どもの中では年長に見える女の子が、シートの中を覗き込んで、小さな手で頭を撫でてくれる。

「かわいいね。うちもね、こんどあかちゃんくるの」と高い声で言う。

「たのしみね」

と、私が相槌を打つと、その子は少し首を傾げた。

莉子は、彼らの歓声に応えるように、次々空に向かってシャボン玉を吹き付ける。

「すみません、だめでしょ、赤ちゃん触ったら」

女児の母親らしき人が、ニット帽に大きなマスク姿で、やって来た。妊婦さんだ。

「もうすぐですか?さっきこのお姉ちゃんから聞いて」

「ええ、まあ」

別の小さな子が一人、ベンチに置いていった新しい指人形にも触れる。つかもうとすると、母親はすっとその子の腕を引いた。

「さ、もう終わり。向こうに行こうね」

「ぼくも、やるぅ」と、せがむ男の子の背中も引く。子どもたちは、あちらこちらを操縦される操り人形のようになる。

「またいつかね。ありがとうございました。すみませんでした」

わざわざそう言って、妊婦さんは、子どもたちを丸ごと連れていった。自分たちの元いた群れの方へ、中央にある水の止まった噴水の向こう側の方へと、消えていった。

「子どもたちのエネルギーは、すごいな。一気に来て、一気に帰っちゃった」

「リクくん、びっくりしたんじゃない?」

「指人形、あの子も欲しそうだったけど」

莉子は、何も答えなかった。

「そうだ、今日も少し習ってもいいですか?」

そう言って、毛糸やかぎ針を収めた小箱を取り出した。

私のはじめての指人形は、一度目は輪を編むところから始まり、次の曜日には胴体の部分を習ったが、これがちゃんと自分でできるようになるまでに三曜日かかった。多分、元々覚えが悪いのだ。

その次の曜日には、一番簡単な頭の飾りを教わり、最後に部屋に戻って、目と鼻を理玖にも見せながら完成させた。自分で言うのもなんだが、想像以上にかわいい子ができた。今は、窓辺に飾ってある。

それで、もっと他にも作ってみたい気持ちになっているのだが、毛糸の糸の色を変えていくつなぎ方もわからないし、頭の飾りも、莉子は幾種類も持っているが、見ただけでは編み方は想像もつかない。

すぐに教われるはずもないし、小さな編み物だからその時はとても接近して針の動きを見せてもらうことになる。

「いいよ。じゃあ、今日はシャボン玉の色でやってみようか」

と、莉子は手袋を外して教えてくれる。まだ肌寒いから、きっと指先だって冷たいに違いないが、その手はとてもスムーズに動く。同性なのに、しなやかで色気がある。

糸は、私の毛糸から選ぶこともあれば、彼女もいつも幾つかの毛糸を斜めがけのトートバッグに入れてあるから、気分に合わせて少し迷いながら、いずれかの糸を選ぶ。

「じゃあ、今日はピンクで編もう。シャボン玉と同じ色だね、リクくん」

と、本人の方を見るでもなく声をかける。

思えば莉子のバッグやコートのポケットからは、いつも指人形や毛糸だけでなくて、次々楽しいものが出てくるのだった。

▶次の話 私はきっと調子に乗ってしまっていたのだと思う|うさぎの耳〈第三話〉

◀前の話 毎日の雲の様子や、刻々と変わる空の色|うさぎの耳〈第二話〉

谷村志穂●作家。北海道札幌市生まれ。北海道大学農学部卒業。出版社勤務を経て1990年に発表した『結婚しないかもしれない症候群』がベストセラーに。03年長編小説『海猫』で島清恋愛文学賞受賞。『余命』『いそぶえ』『大沼ワルツ』『半逆光』などの作品がある。映像化された作品も多い。

![[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひどい肌トラブルを救ってくれたのはコレでした」](http://img.kurashinista.jp/get/2025/11/26/93c18d7d3165c4c47e065f488a61a5ef.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...

[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...![[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベビーから大人まで使えるこのスキンケアの実力とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/652a60fa2cd3a587a9a42d7164dad1c1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...

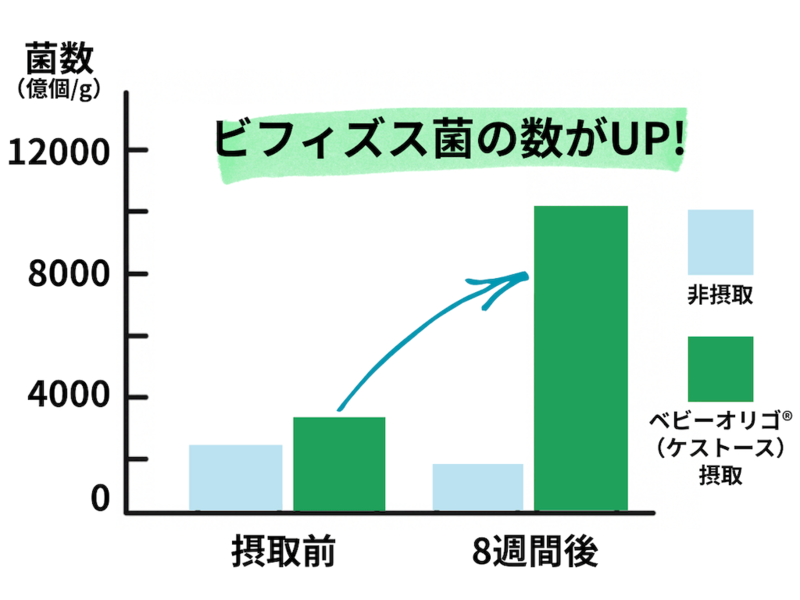

[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...![[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キッズ ベビーオリゴ®」が選ばれる理由とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2025/12/31/240a8d7521e72fb6ab5027cf72b2e102.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...

[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...![[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり・やわらか・伸び~る肌に!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/1649bec205350eddf0f29d2df2476ac8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...

[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...![[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う? 赤のジェリーでおなじみ「アスタリフト」たった7日試しただけで「わかったこと」とは!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/09/9baa7cd6aa648b5f68a397f6e1c292d8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...

[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...![[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝も、腹ペコな午後も。私たちが『超熟』を選ぶ理由って?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/26/d0a6213d838b9a06de95e683d0c14391.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...

[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...![[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家庭で効率よく向き合うケアアイテムが新登場!骨盤底筋専用EMS「SIXPAD ペリネフィット」](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/87aab1fc469c237111f888f1820fa561.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...

[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...![[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料理、ものづくり体験など魅力満載。【只見線】の旅の楽しみ方](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/6e401437f5ed3d32fe88e08a32f838e1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

コメント

全て既読にする

コメントがあるとここに表示されます