【白湯特集】毎朝の「白湯」は美容&健康効果がハンパない!!正しい飲み方から「味」でわかる体調診断まで!

五行タイプ別!おすすめの温活法

体質のタイプによって、効率的な温活法は異なります。タイプにあった温活法をとりいれることで、からだのバランスが整い、本来の力を発揮できるようになりますよ。

①木(肝)タイプにおすすめの温活法

毎日少しでも筋肉を使った運動をしましょう。また、肝と関係の深い眼を使い過ぎないよう注意が必要です。

血を作るために鉄分の多い食べ物や、梅干しやお酢、柑橘類など酸味のある食べ物がおすすめです。

②火(心)タイプにおすすめの温活法

毎日、軽いストレッチを習慣にして、血の循環を良くしましょう。

体を温め、自分に合ったストレス解消法で早めに解決を。ゴーヤやみょうが、コーヒーなど苦味のある食べ物がおすすめです。

③土(脾)タイプにおすすめの温活法

暴飲暴食を避け、薄味で消化しやすく、バランスの良い食事を心がけましょう。

考えすぎたり悩み過ぎたりしないことも、脾に負担をかけない秘訣です。蜂蜜、かぼちゃ、芋、とうもろこしなど甘い食べ物がおすすめです。

④金(肺)タイプにおすすめの温活法

乾燥に弱いため、部屋を適度に加湿し、鼻呼吸を心がけましょう。深呼吸も、全身に気を巡らせるために効果的です。

また、有酸素運動や、十分な睡眠も心がけましょう。唐辛子やしょうが、コショウ、にんにくなど辛い食べ物もおすすめです。

⑤水(腎)タイプにおすすめの温活法

こまめに白湯を飲んで、トイレに行きましょう。とくに、下半身を冷やさないよう、腹巻きやタイツなどを身に付けるのがおすすめです。

足のマッサージでむくみをとり、疲れは早めに解消することも心がけましょう。漬物、昆布、海鮮類など塩辛い食べ物がおすすめです。

【参考】

兵頭昭(2018年)『中医学の仕組みがわかる基礎講義』医道の日本社

温活には漢方薬でインナーケアもGood!

からだを温めるには、からだを直接温める生薬に加えて、

・水分の偏りを調整して冷えを解消

・血流を良くして熱を巡らせる

・胃腸の働きを良くして熱を作りだす

・代謝を上げて、熱をつくる機能を回復する

などの働きをもつ生薬を含む漢方薬で、根本改善を目指します。

また、熱を作る機能を低下させる原因となる「ストレスの軽減」「睡眠の質を上げる」「疲労を改善」などへのアプローチも行います。

漢方薬は冷えの原因を根本から改善するため、冷えにくいからだを手に入れることができます。

ここからは、温活におすすめの漢方薬をタイプ別にご紹介します。

①木(肝)タイプにおすすめの漢方薬

温経湯(うんけいとう)

月経不順、月経困難、更年期障害、不眠、神経症、しもやけ、足腰の冷えなどに用いられます。

②火(心)タイプにおすすめの漢方薬

桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)

月経痛、子宮内膜症、月経不順、月経困難、更年期障害、冷えのぼせなどに用いられます。

③土(脾)タイプにおすすめの漢方薬

補中益気湯(ほちゅうえっきとう)

体力増強や食欲不振、多汗などに用いられ、からだに気力を充実させます。

④金(肺)タイプにおすすめの漢方薬

十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)

病後の体力低下、疲労倦怠感、食欲不振、ねあせ、貧血、手足の冷えに用いられます。

⑤水(腎)タイプにおすすめの漢方薬

人参養栄湯(にんじんようえいとう)

虚弱体質、病後の体力低下、精神不安、不眠、食欲不振に用いられます。

このように、人には体質があり、それに応じた漢方薬を飲むことが必要になります。自分に合わない漢方薬を飲んでも効果は得られず、からだに負担をかけてしまうからです。

そこで、自分に合う漢方薬をオンラインでおすすめしてくれる「あんしん漢方」などのサービスが人気となっています。

体調の変化に悩んだときにも、漢方薬に詳しい専門家が無料で相談にのってくれるので安心です。

▶あんしん漢方を詳しく見てみる

自分の五行タイプに合わせて温活しよう

人は五行のタイプによって体質が異なり、それぞれにおすすめの温活法があることをご説明しました。

冷えに悩む方は、ぜひご自分のタイプを知って実践してみてはいかがでしょう。

<この記事を書いた人>

あんしん漢方 薬剤師

竹田由子

病院薬剤師を行いながら、化学療法・医薬品情報担当として活動。現在は漢方のプロがAIを活用して適した漢方薬をお手頃価格で自宅に郵送する「あんしん漢方」にて情報発信中。

▶あんしん漢方(オンラインAI漢方)

![[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝も、腹ペコな午後も。私たちが『超熟』を選ぶ理由って?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/11/1af31690c1712e58b0eab662d945ed3a.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...

[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...![[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひどい肌トラブルを救ってくれたのはコレでした」](http://img.kurashinista.jp/get/2025/11/26/93c18d7d3165c4c47e065f488a61a5ef.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...

[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...![[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベビーから大人まで使えるこのスキンケアの実力とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/652a60fa2cd3a587a9a42d7164dad1c1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...

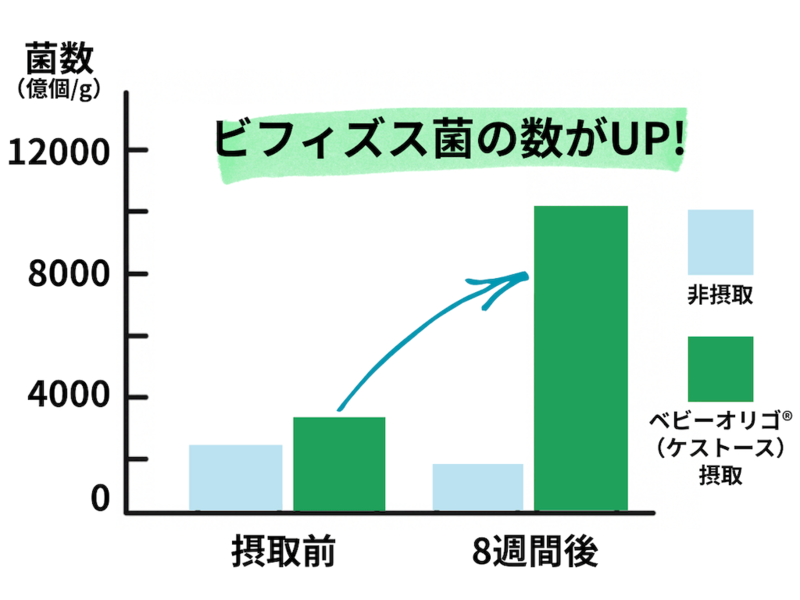

[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...![[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キッズ ベビーオリゴ®」が選ばれる理由とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2025/12/31/240a8d7521e72fb6ab5027cf72b2e102.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...

[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...![[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり・やわらか・伸び~る肌に!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/1649bec205350eddf0f29d2df2476ac8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...

[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...![[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う? 赤のジェリーでおなじみ「アスタリフト」たった7日試しただけで「わかったこと」とは!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/09/9baa7cd6aa648b5f68a397f6e1c292d8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...

[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...![[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家庭で効率よく向き合うケアアイテムが新登場!骨盤底筋専用EMS「SIXPAD ペリネフィット」](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/87aab1fc469c237111f888f1820fa561.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...

[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...![[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料理、ものづくり体験など魅力満載。【只見線】の旅の楽しみ方](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/6e401437f5ed3d32fe88e08a32f838e1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

コメント

全て既読にする

コメントがあるとここに表示されます