東洋医学では、からだの不調に内側からアプローチしますが、その際の考え方として、五行があります。からだを5つに分ける考え方で、傾向や弱点を知る際に役立ちます。

【白湯特集】毎朝の「白湯」は美容&健康効果がハンパない!!正しい飲み方から「味」でわかる体調診断まで!

今回は、五行のタイプ別に、適したストレス解消法を紹介します。

自分のストレスタイプはどれ?

五行とは、自然界の生き物は「木・火・土・金・水」の5つに分かれており、そのなかのどれと同じか、似ている性質に分類して考えるものです。

五行は五臓六腑と対応しているため、タイプごとにストレスの感じ方やストレスの解消法、からだの不調のあらわれ方が異なります。

自分のタイプを知ることで、どの部分に不調が起こりやすいのか、どのようにストレスを解消すればいいかなどがわかります。

自分の「五行タイプ」を診断

まずは、臓腑(内臓)との関連性も鑑みながら、タイプごとに起こりやすい症状を紹介します。自分は何タイプか、考えてみてください。

1.木タイプ(肝)

木は、肝や胆と表裏関係にあるため、木タイプの人は気(エネルギー)の巡りや血(けつ)のコントロールなど、自律神経に関わる不調があらわれやすくなります。

目や涙、筋腱などもこれに分類されており、目の疲れや頭痛、めまいなどが多いタイプです。

2.火タイプ(心)

火は、心臓や小腸と関係しています。

心は血液の循環を司り、生命を維持するほか、精神活動をコントロールする役割もあります。

火タイプの人は冷えやすく、動悸や息切れ、もの忘れなどが起こりやすい性質です。

3.土タイプ(脾)

土は、脾や胃と表裏関係にあります。

脾は横隔膜の下にあり、消化器官を司るため、土タイプの人は消化機能に影響を受けやすく、食欲不振や下痢、胃もたれなどが出やすい体質です。

4.金タイプ(肺)

金は、肺や大腸と関わり、呼吸や水分の循環をコントロールしています。また、皮膚や鼻、のど、気管支などもこれに分類されています。

そのため、乾燥に弱く、肌荒れや喉、咳などの風邪症状があらわれやすいタイプです。

5.水タイプ(腎)

水は、腎と膀胱に深く関係しています。

腎はきれいな水をからだに戻して潤いを与えるほか、性機能や呼吸、水分代謝などをコントロールしています。

そのため、水タイプの人はむくみや耳鳴り、腰痛などの不調が起こりやすくなります。

【五行タイプ別】ストレス解消法

五行のタイプによってストレスの解消方法は違うため、確認しましょう。

1.木タイプ(肝)のストレス解消法

木タイプの人には、散歩や森林浴など開放感のある過ごし方が向いています。

高原や草原へ行く、山歩きを楽しむなどでストレスを解消するのがおすすめです。

2.火タイプ(心)のストレス解消法

火タイプの人は、もともと燃え上がりやすい性質があるため、じっとしていることが苦痛に感じることもあります。

気の合う人と食事や飲み会に行ったり、ひとりで旅行や映画などに出かけるのがおすすめです。部屋で過ごすときは、アロマキャンドルなど火を使ったものと一緒に過ごすとよりリラックスできるでしょう。

3.土タイプ(脾)のストレス解消法

土タイプの人は、普段より感情の浮き沈みが少ない傾向があります。しかし、感情を表に出さない分、内側にため込みやすい一面も。

家庭菜園やガーデニングなど、土いじりをするとストレス発散となり、リラックスできるでしょう。また、ゆっくりと温泉につかるのもおすすめです。

4.金タイプ(肺)のストレス解消法

金タイプの人はショッピングなどで自分の好きなものを購入するのがおすすめのストレス解消法です。

また、石や岩とも相性がいいため、岩盤浴を楽しむのもおすすめです。

5.水タイプ(腎)のストレス解消法

水タイプの人は、知人から悩みや愚痴を言われることも多く、受け止めてしまいがちです。

読書や入浴など、ひとりでくつろぐことがストレス解消になります。また、水辺や滝、海など水のある場所に出かけるのもいいでしょう。

漢方ならそれぞれの体質に合わせてアプローチできる

自分のタイプを知り、どのような不調が起こりやすいのか、うまく発散できているかを見直してみましょう。

ストレス解消には、

・自律神経のバランスを整える

・消化・吸収機能を改善してからだの内側から心を元気にする

・心をおだやかにし、気分の落ち込みやイライラを改善する

といった生薬を含む漢方薬が選ばれます。

漢方薬は心とからだ全体のバランスを整えるので、自律神経の乱れの改善を得意としています。

<ストレス解消におすすめの漢方薬>

・抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ)

体力が低下して、虚弱な人に向いています。

ストレスなどで高ぶる肝を抑えることで、カッとなりやすい、イライラしやすいなどの興奮を抑え、精神を安定させる効果があります。

・半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)

体力が中程度の人に向いています。

神経症や不安感、また、不安が招く胃腸の不調にも使われます。滞った気の流れを整えることで、塞いだ気分やめまい、不安など精神的な症状に働きかけます。

・柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)

比較的体力がある人に向いています。

気の巡りをよくし、こもった熱を冷ますことで、不安定な精神症状に働きかけ、イライラや気分の乱れを改善します。

漢方薬を選ぶときに重要なのは、その人の状態や体質に合っているかです。うまく合っていないと副作用が生じることも。

どの漢方薬が自分に合うのかを見極めるためには、プロの力を借りるのがおすすめです。「あんしん漢方」などのオンライン漢方サービスに、一度相談してみるのもいいでしょう。

▶「あんしん漢方」を詳しく見てみる

五行を抑えて健康になろう

五行は互いに促進し合ったり、抑制し合ったりしてバランスをとっています。

うまくいかないときは、原因に適した漢方薬で手助けすることによって本来の巡りを取り戻せるでしょう。

<この記事を書いた人>

薬剤師 相田 彩

漢方薬の力をより多くの方に広めるために、漢方のプロがAIを活用して自分に適した漢方薬を選び、お手頃価格で自宅に郵送してくれる「あんしん漢方」で情報発信をしている。

▶あんしん漢方(オンラインAI漢方)

![[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝も、腹ペコな午後も。私たちが『超熟』を選ぶ理由って?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/11/1af31690c1712e58b0eab662d945ed3a.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...

[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...![[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひどい肌トラブルを救ってくれたのはコレでした」](http://img.kurashinista.jp/get/2025/11/26/93c18d7d3165c4c47e065f488a61a5ef.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...

[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...![[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベビーから大人まで使えるこのスキンケアの実力とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/652a60fa2cd3a587a9a42d7164dad1c1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...

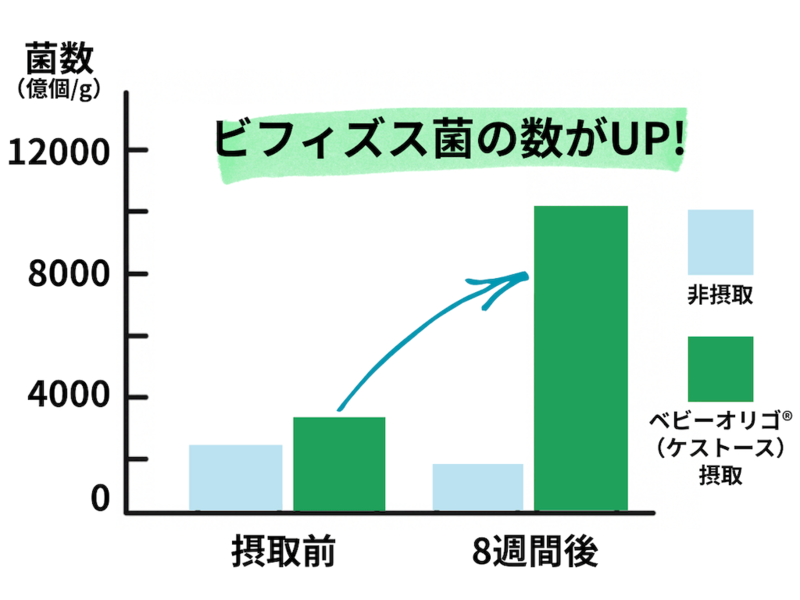

[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...![[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キッズ ベビーオリゴ®」が選ばれる理由とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2025/12/31/240a8d7521e72fb6ab5027cf72b2e102.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...

[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...![[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり・やわらか・伸び~る肌に!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/1649bec205350eddf0f29d2df2476ac8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...

[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...![[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う? 赤のジェリーでおなじみ「アスタリフト」たった7日試しただけで「わかったこと」とは!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/09/9baa7cd6aa648b5f68a397f6e1c292d8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...

[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...![[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家庭で効率よく向き合うケアアイテムが新登場!骨盤底筋専用EMS「SIXPAD ペリネフィット」](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/87aab1fc469c237111f888f1820fa561.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...

[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...![[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料理、ものづくり体験など魅力満載。【只見線】の旅の楽しみ方](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/6e401437f5ed3d32fe88e08a32f838e1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

コメント

全て既読にする

コメントがあるとここに表示されます