コラム

【簡単!薬膳レシピ】残暑の“隠れ冷え症”を改善しよう!

更新日:2017.10.28

Profile清水加奈子

フードコーディネーターであり、管理栄養士・国際中医薬膳師・国際中医師・調理師の資格を持つ。

料理のおいしさ、シズルを伝える調理、盛り付け、食器のセレクトなどのスタイリングだけでなく、カロリー計算されたダイエットレシピの作成・アイディアレシピの提案、栄養専門調理実習講師、栄養関連の監修、中医学に基づいた薬膳レシピの提案、講師、などを行う。

料理のおいしさ、シズルを伝える調理、盛り付け、食器のセレクトなどのスタイリングだけでなく、カロリー計算されたダイエットレシピの作成・アイディアレシピの提案、栄養専門調理実習講師、栄養関連の監修、中医学に基づいた薬膳レシピの提案、講師、などを行う。

編集部ピックアップ

PR言葉に出会って、日常が変わった。 女性に向けた「自分らしく」生きるヒント。

PR体調による〈ゆらぎ肌〉に!「敏感肌フェイスケア」が頼れる理由

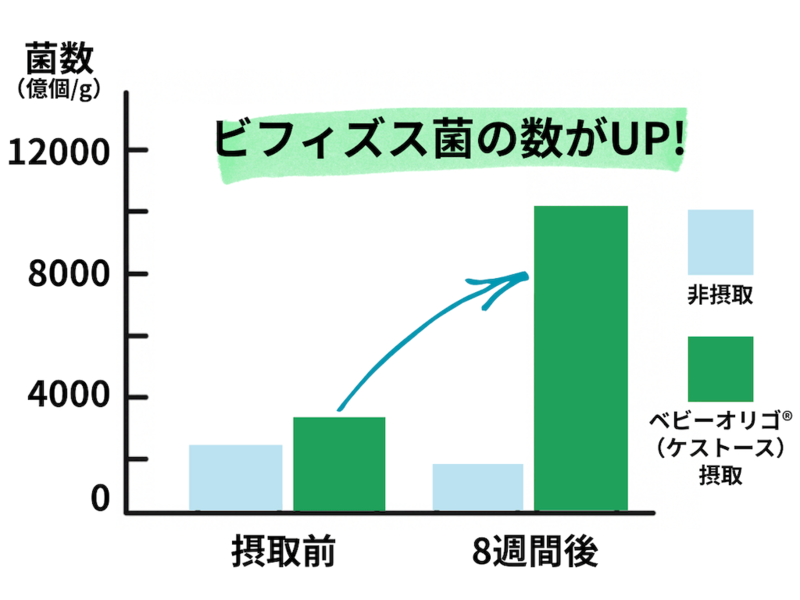

PR圧倒的!手軽にビフィズス菌の数をアップさせるにはコレがおすすめ♪

とうとう汚部屋の限界突破…!3LDK家族暮らしの悲劇【片づけマンガ#1】

待ちに待った「給料日」!意気揚々とATMに行くと、まさかの出来事が…!?【お金ビギナーの貯蓄マンガ】

ベスト体重から22kg増!産後太りが止まらない48歳。もう無理なのかな…【アラフィフ母さんが7kg痩せた!奇跡の仕組みダイエット#1】

【大人の動物占い®】それぞれの動物の「基本性格&カラーごとの特徴」をチェック

【最新版】シウマの〈ナインナンバー占い〉数字の意味を一覧でチェック!

おすすめの記事

もっと見るSeries

人気連載

こちらもおすすめ

新着ニュース

新着の編集部コラム

プレスリリース情報

![[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひどい肌トラブルを救ってくれたのはコレでした」](http://img.kurashinista.jp/get/2025/11/26/93c18d7d3165c4c47e065f488a61a5ef.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...

[PR]研究職がママになり実感。「我が子のひど...![[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベビーから大人まで使えるこのスキンケアの実力とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/652a60fa2cd3a587a9a42d7164dad1c1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...

[PR]〈洗う・うるおす〉に込めた信頼品質!ベ...![[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キッズ ベビーオリゴ®」が選ばれる理由とは?](http://img.kurashinista.jp/get/2025/12/31/240a8d7521e72fb6ab5027cf72b2e102.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...

[PR]いま注目の〈赤ちゃん腸活〉に「ママ&キ...![[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり・やわらか・伸び~る肌に!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/04/1649bec205350eddf0f29d2df2476ac8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...

[PR]「ナチュラルマーククリーム」でしっとり...![[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う? 赤のジェリーでおなじみ「アスタリフト」たった7日試しただけで「わかったこと」とは!](http://img.kurashinista.jp/get/2026/02/09/9baa7cd6aa648b5f68a397f6e1c292d8.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...

[PR]40代以降の「肌の変化」どう向き合う?...![[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝も、腹ペコな午後も。私たちが『超熟』を選ぶ理由って?](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/26/d0a6213d838b9a06de95e683d0c14391.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...

[PR]【みんなのリアルを大公開】バタバタな朝...![[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家庭で効率よく向き合うケアアイテムが新登場!骨盤底筋専用EMS「SIXPAD ペリネフィット」](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/87aab1fc469c237111f888f1820fa561.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...

[PR]女性の多くが経験する「尿トラブル」、家...![[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料理、ものづくり体験など魅力満載。【只見線】の旅の楽しみ方](http://img.kurashinista.jp/get/2026/01/20/6e401437f5ed3d32fe88e08a32f838e1.jpg?csize=160x120&v=1) [PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

[PR]息をのむような美しい風景の連続!郷土料...

コメント

全て既読にする

コメントがあるとここに表示されます