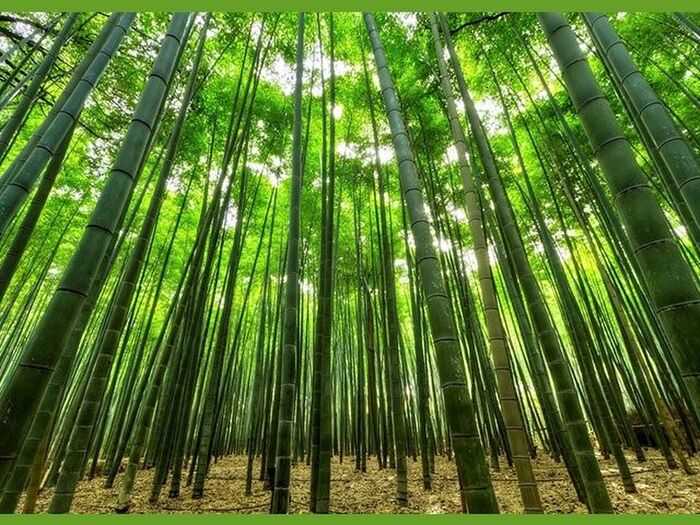

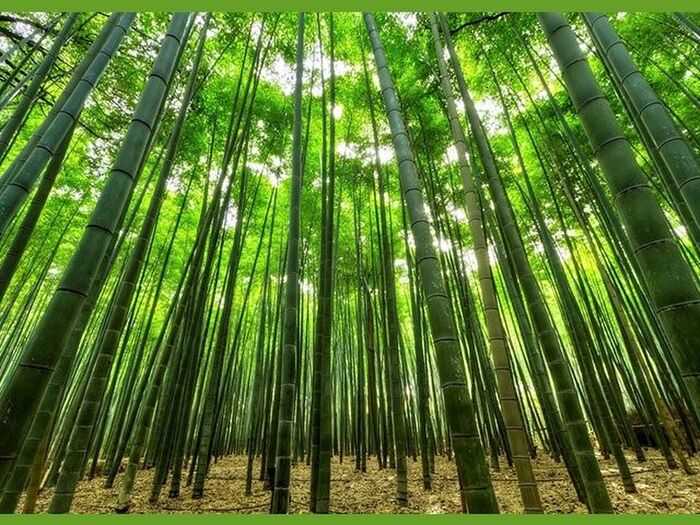

竹は、古くから日本の風景を彩ってきた植物です。しなやかで折れにくく、まっすぐ空へ伸びるその姿からは、力強い生命力が感じられます。

意外に思われるかもしれませんが、竹は木ではなくイネ科の植物。そんな竹が、なぜ特別な存在として七夕飾りに用いられるようになったのでしょうか?

その理由の一つは、竹が古くから人々の暮らしに深く根ざしてきた植物であることです。縄文時代の遺跡からも竹の編み物が出土しており、生活のあらゆる場面で活躍してきました。

竹は以下のように、さまざまな用途で親しまれてきました。

日用品:ザル、カゴ、箸、弁当箱、竹箒など

建築・土木:竹垣、屋根材、水路、雨樋、土壌の固定など

工芸・芸術:茶道の茶筅や茶杓、花道の花器、竹細工など

その他:釣り竿、弓、提灯、竹とんぼ、竹馬など。

※エジソンが白熱電球のフィラメントに日本の竹(京都の真竹)を使った逸話も有名です。

このように、竹は「衣・食・住」のすべてに関わる存在であり、日本人の生活になくてはならない植物でした。

まっすぐ天に向かって伸び、新たな稈(かん:茎)を次々に生み出す竹は、古来より「成長」「繁栄」「生命力」の象徴とされてきました。

特に七夕では、空へ向かうその姿が願いごとを天に届けるように感じられ、願いを託す木として選ばれるようになったのです。

「七夕飾り」という言葉を耳にしたことはありますか?

毎年7月7日(旧暦では8月ごろ)に行われる七夕は、短冊に願いごとを書いて竹や笹に結びつけ、星に思いを届ける、日本の夏の風物詩です。

その起源は、中国の「織姫と彦星」の伝説と、「乞巧奠(きっこうでん)」という行事にあります。

機織りの名手・織姫と牛飼いの彦星は、恋に夢中になり仕事を怠ったことで天帝の怒りを買い、天の川をはさんで引き離されてしまいます。

再会が許されるのは年に一度、七夕の夜だけ。もし雨が降っても、カササギたちが橋をかけてふたりを結ぶ――そんな美しい説話が語られてきました。

この物語にあやかり、日本でも「芸事の上達」や「願いを空に託す」風習が広まりました。

平安時代の貴族たちは、里芋の葉にたまった夜露で墨をすり、梶(かじ)の葉に和歌や祈りを書いて星に捧げていたといわれています。これは自然と語らいながら祈る、優雅な文化でした。

とはいえ、このような風習は当初、宮中という特別な空間に限られていました。

庶民に広まったのは江戸時代に入ってから。

そこで登場したのが竹や笹です。貴族が用いた梶の葉に対し、竹や笹は丈夫で身近な植物。手に入りやすく、七夕の楽しみが庶民にも広がっていきました。

こうして、宮中の祈りは「梶の葉」から「竹」へと受け継がれ、誰もが願いを託せる行事として、七夕飾りが親しまれるようになったのです。

現在の七夕は7月7日に行われていますが、本来は旧暦の7月7日、現在の暦でいうと8月上旬〜下旬ごろの行事でした。

今では「夏真っ盛り」「梅雨明け直後」の印象がありますが、もともとの七夕は、夏の終わりに秋の気配を感じながら星に願いを込める、静かな行事だったのです。

日中は暑さが残っていても、夕暮れには虫の声や涼しい風、澄んだ空が秋の訪れを感じさせる――そんな季節に星空を見上げるのが、かつての七夕でした。

しかし、明治5年(1872年)の改暦により、旧暦7月7日は新暦の7月7日へと日付だけが機械的に移され、七夕は梅雨の時期に行われる行事となってしまいました。

それでも現在も、一部地域や催しでは、旧暦に基づいた「伝統的七夕」が受け継がれています。

2025年の伝統的七夕は8月29日(金)。この時期なら、晴れた夜に天の川を眺められるかもしれません。

今年は、新暦と旧暦、両方の七夕を楽しんでみてはいかがでしょうか。

七夕の背景にある意味や物語を知れば知るほど、「今の暮らしの中でも竹の魅力を取り入れられたら素敵だな」と思うようになりました。

そんなとき、インターネットで見つけたのが、なんとも素敵な竹あかり。

でも実際に調べてみると、若竹は高価で、加工にも手間や道具が必要…。初心者には少しハードルが高いんですよね。

そんなとき、ふと思いついたのが……「巻きす」!

そう、お寿司を巻くあの道具です。

巻きすは細い竹ひごでできていて、手に取ると竹のぬくもりや風合いが感じられます。

これなら竹のやさしい雰囲気を取り入れた、七夕にぴったりのランタンが作れるかもしれない!

ということで今回は、100円ショップで手に入る巻きすを使って、手作りランタンに挑戦してみました。

特別な道具も難しい工程もなし。気軽に楽しめますよ!

【準備するもの】

・巻きす(できれば幅広で目の細かいもの)

・LEDティーライトキャンドル(電池式で安全なもの)

・装飾用の和紙、折り紙、レースペーパーなど

・竹製のコースター

・はさみ

・(お好みで)麻ひも、リボンなど

【作り方】

①巻きすをアレンジ

巻きすを広げて、お好みの長さにカットします。いくつか異なるサイズを用意しても楽しいですよ。

ポイントは、光がきれいに透けるように竹ひごを数本抜くこと。これだけで光の印象が変わります。

②光を通す飾りをプラス

和紙やレースペーパーをそのまま使ったりして、巻きすに貼り付けます。レースペーパーを巻きすに貼るとやわらかい雰囲気に。筆者は習字用の半紙を使ってみましたが、意外と味が出ていい感じでした。

③筒状にして固定

飾り付けが終わったら、巻きすをくるっと丸めて筒状にします。端と端を重ねて、両面テープやタコ糸でしっかりと固定してくださいね。

④LEDライトを設置

筒状になった巻きすの中に、LEDティーライトキャンドルを入れれば、柔らかな光が装飾を照らし出すランタンの完成です!

■小さめのランタンは、LEDのサイズに合わせて筒の直径を決めると、ひっくり返すだけで簡単に電源オン・オフできます。

■高さのあるランタンには、ペットボトルを中に仕込むと安定し、LEDの出し入れもスムーズです。

⑤竹のコースターにのせる

仕上げに竹のコースターを台座にすれば、見た目も安定感もアップしますよ。

完成!

高価な竹材や特別な道具がなくても、巻きすだけで素敵なランタンができました。初めてでも大満足の仕上がりです!

今回の巻きすランタンDIY、いかがでしたか? 実際に作ってみて感じた「ここがよかった!」ポイントをご紹介します。

■ 素朴さが魅力!自然素材の風合い

竹ひごの素朴な質感と、和紙やレースペーパーの繊細な模様が合わさって、シンプルながら味わいのあるランタンに仕上がります。

■ 家族みんなで楽しめる!安全&簡単DIY

小さなお子さんと一緒に作るのもおすすめ。和紙をちぎって貼ったり、シールを貼るだけでもオリジナルランタンが完成します。LEDライトを使うので火を使わず安全。寝室やお子さんの部屋にも安心して飾れます。

■ 七夕だけじゃない!夏の夜にぴったりの灯り

七夕飾りとしてはもちろん、ベランダや庭での夕涼み、お部屋の間接照明としても活躍します。ひとつあるだけで、空間がぐっと温かく、雰囲気ある空間に。

今回は巻きすランタンのDIYをご紹介しましたが、いかがでしたか?

竹に願いを結ぶという、昔ながらのシンプルな風習には、忙しい日常の中にほっとする温かな時間をもたらす力があるように感じます。巻きすランタンも、そんな竹のぬくもりをやさしく伝えてくれるアイテムです。

まさか身近な巻きすが、こんな素敵なランタンに変わるとは思いませんでした。

ぜひ、ご自宅でもオリジナルのランタン作りに挑戦してみてください。そして、そのやさしい光が、あなたの願いを空へと届けてくれますように。

コメント

全て既読にする

コメントがあるとここに表示されます