プレスリリース

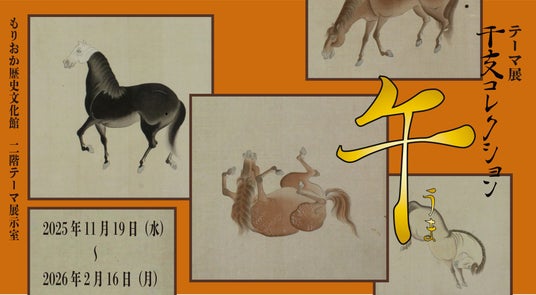

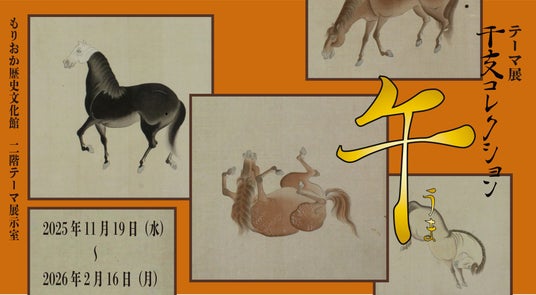

【もりおか歴史文化館】テーマ展「干支コレクション -午-」開催中です

株式会社乃村工藝社 施設運営事業

2025.11.25

歴文館の「午(うま)」が大集合!

もりおか歴史文化館が所蔵する資料のうち、2026年の干支「午」が登場する資料をご紹介します。

2026年の干支である「午」はいわゆる動物の「ウマ」を意味しますが、盛岡で「馬」と言えば、何と言っても「チャグチャグ馬コ」ではないでしょうか。チャグチャグ馬コは、毎年6月の第2土曜日に、たくさんの鈴を付けた色鮮やかな装束を纏った馬たちが岩手県滝沢市の鬼越蒼前神社から盛岡八幡宮まで行進するお祭りです。今ではパレードが一番の見どころとなっていますが、農業になどに欠かせない馬の無病息災と五穀豊穣を願って、馬の守り神である蒼前神社や駒形神社にお参りする習わしが由来とされています。当地域では昔から身近な存在であった馬ですが、その関係は古く、平安時代末期の奥州藤原氏が天皇や貴族に当地域で育てた駿馬を献上したことが資料から窺えます。以後、現代に至るまで当地域は名馬の産地として知られることになります。

本展では、「馬を愛で、祈る」・「馬を知り、育てる」・「馬と南部家」という3つのテーマを設けて、馬にまつわる所蔵資料を紹介します。馬産地として知られた当地域ならではの馬に関する習俗や考え方、関わり方などを感じていただければ幸いです。

展示室の情景

「盂蘭盆門火乗図」川口月村(明治時代前期)

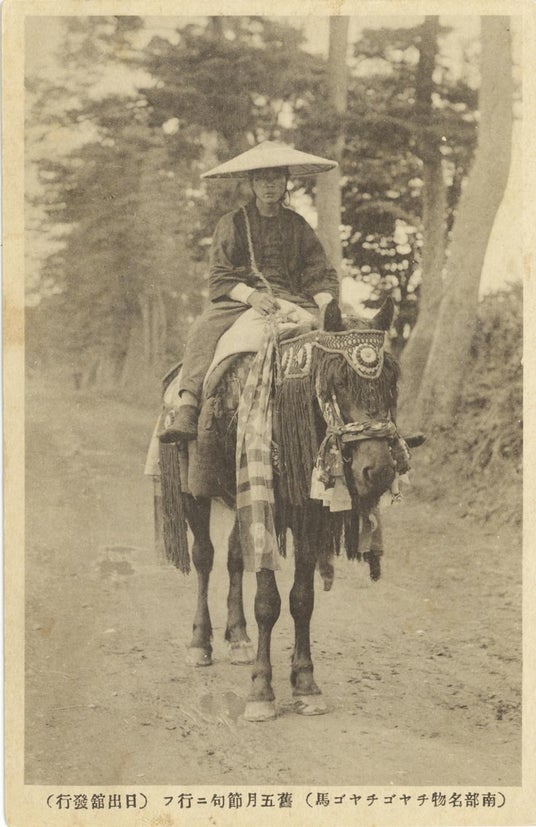

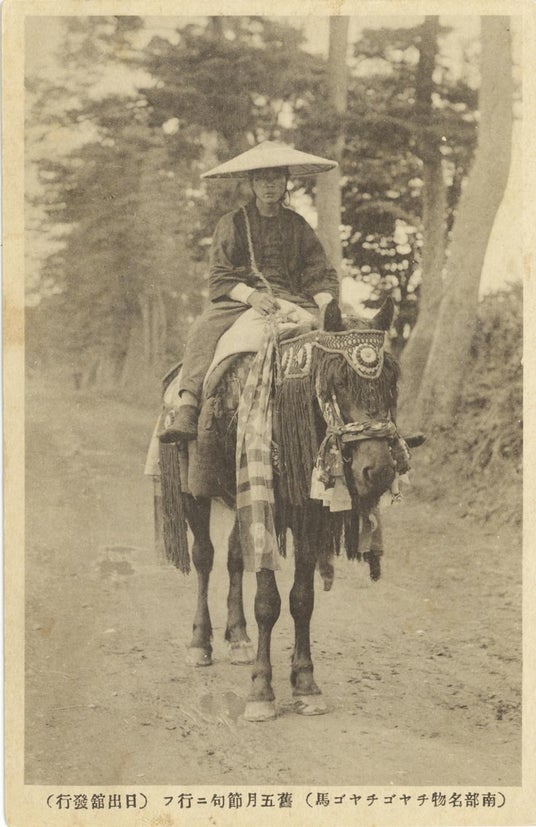

絵葉書「南部名物チヤゴチヤゴ馬」(大正~昭和時代初期)

「蝋型一馬灰皿」松橋宗明(大正時代)

馬をモチーフにした鋳鉄製の灰皿。大正3年(1916)に南部鉄器の振興を目的に開設された「南部鋳金研究所」の所長 松橋宗明が制作したもの。

蓋の摘みにはいななく馬と、周囲には一繋ぎになり駆け巡る馬が配され、躍動感にあふれた馬の表現が見事な作品である。

安政3年(1856)に15代藩主 南部利剛が盛岡藩北部の海岸を視察した際、巡見地の名所15ヶ所を随行した盛岡藩士 中村伊代治に描かせたもの。そのうち、利剛自身も木崎野で見学した、馬を追い込んで捕獲する「二歳駒野取」の様子も描かれる。野取を見物する人々が描かれていることから、「野取」という馬産業特有の行事が盛岡藩の風物詩となっていたことが窺われる。

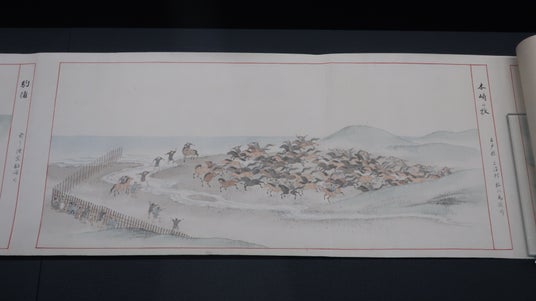

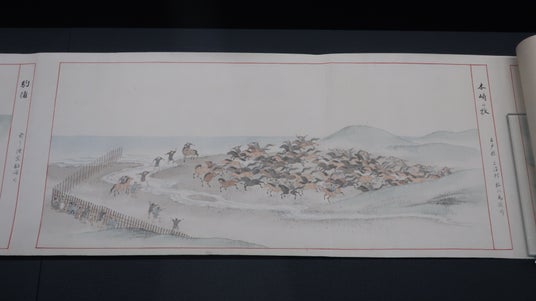

「御旧領名所図巻」中村伊代治(江戸時代末期)

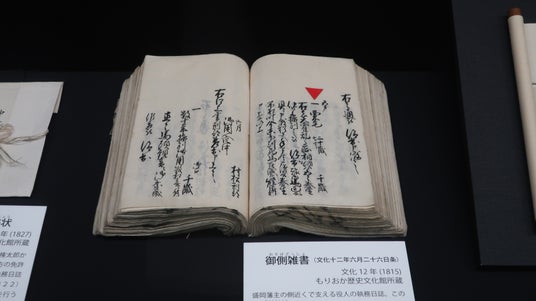

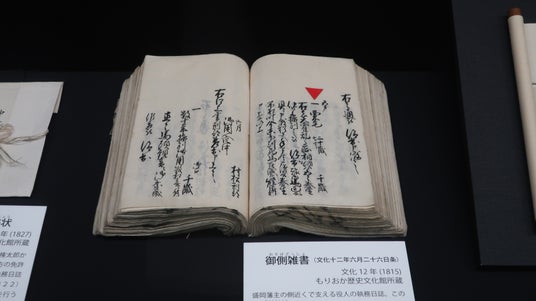

「御側雑書」(文化12年/1815)

盛岡藩主の側近くで勤務する役人の執務日誌。この日、霍乱症(急性腸カタル)で亡くなった11代藩主 南部利敬の愛馬「千歳」を桜馬場の馬頭観音脇にお堂を建て祀るように命令が出された。千歳は20歳になる五戸産の栗毛の馬で、大変気に入っていた利敬は江戸参勤には必ず引き連れ、特に幕府の浅草御蔵の警備の際はこの馬にのみ乗って行っていたという。利敬の馬に対する深い愛情が感じられる逸話である。

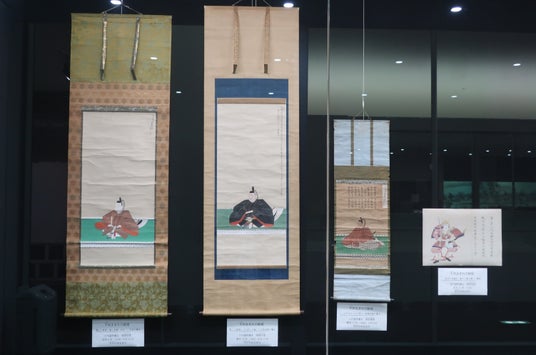

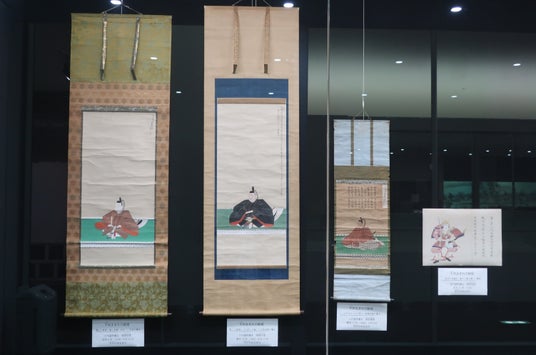

午年生まれの盛岡藩主たち(右から初代藩主 信直、3代藩主 重直、5代藩主 行信、6代藩主 信恩)

もりおか歴史文化館

もりおか歴史文化館

もりおか・城と城下町フィールドミュージアム

盛岡城跡公園の一角にある町なかミュージアム。1階は無料で、盛岡を代表する祭りや旬の観光情報を紹介。2階展示室(有料)では盛岡藩の歴史や藩主南部家に関わる資料を展示しています。

所在地 〒020-0023 岩手県盛岡市内丸1-50

電話番号 019-681-2100

URL https://www.morireki.jp

もりおか歴史文化館は、もりおか歴史文化館活性化グループ(株式会社乃村工藝社、公益財団法人盛岡観光コンベンション協会)が指定管理者として運営しています。

企業プレスリリース詳細へ

PRTIMESトップへ

もりおか歴史文化館が所蔵する資料のうち、2026年の干支「午」が登場する資料をご紹介します。

2026年の干支である「午」はいわゆる動物の「ウマ」を意味しますが、盛岡で「馬」と言えば、何と言っても「チャグチャグ馬コ」ではないでしょうか。チャグチャグ馬コは、毎年6月の第2土曜日に、たくさんの鈴を付けた色鮮やかな装束を纏った馬たちが岩手県滝沢市の鬼越蒼前神社から盛岡八幡宮まで行進するお祭りです。今ではパレードが一番の見どころとなっていますが、農業になどに欠かせない馬の無病息災と五穀豊穣を願って、馬の守り神である蒼前神社や駒形神社にお参りする習わしが由来とされています。当地域では昔から身近な存在であった馬ですが、その関係は古く、平安時代末期の奥州藤原氏が天皇や貴族に当地域で育てた駿馬を献上したことが資料から窺えます。以後、現代に至るまで当地域は名馬の産地として知られることになります。

本展では、「馬を愛で、祈る」・「馬を知り、育てる」・「馬と南部家」という3つのテーマを設けて、馬にまつわる所蔵資料を紹介します。馬産地として知られた当地域ならではの馬に関する習俗や考え方、関わり方などを感じていただければ幸いです。

展示室の情景

「盂蘭盆門火乗図」川口月村(明治時代前期)

絵葉書「南部名物チヤゴチヤゴ馬」(大正~昭和時代初期)

「蝋型一馬灰皿」松橋宗明(大正時代)

馬をモチーフにした鋳鉄製の灰皿。大正3年(1916)に南部鉄器の振興を目的に開設された「南部鋳金研究所」の所長 松橋宗明が制作したもの。

蓋の摘みにはいななく馬と、周囲には一繋ぎになり駆け巡る馬が配され、躍動感にあふれた馬の表現が見事な作品である。

安政3年(1856)に15代藩主 南部利剛が盛岡藩北部の海岸を視察した際、巡見地の名所15ヶ所を随行した盛岡藩士 中村伊代治に描かせたもの。そのうち、利剛自身も木崎野で見学した、馬を追い込んで捕獲する「二歳駒野取」の様子も描かれる。野取を見物する人々が描かれていることから、「野取」という馬産業特有の行事が盛岡藩の風物詩となっていたことが窺われる。

「御旧領名所図巻」中村伊代治(江戸時代末期)

「御側雑書」(文化12年/1815)

盛岡藩主の側近くで勤務する役人の執務日誌。この日、霍乱症(急性腸カタル)で亡くなった11代藩主 南部利敬の愛馬「千歳」を桜馬場の馬頭観音脇にお堂を建て祀るように命令が出された。千歳は20歳になる五戸産の栗毛の馬で、大変気に入っていた利敬は江戸参勤には必ず引き連れ、特に幕府の浅草御蔵の警備の際はこの馬にのみ乗って行っていたという。利敬の馬に対する深い愛情が感じられる逸話である。

午年生まれの盛岡藩主たち(右から初代藩主 信直、3代藩主 重直、5代藩主 行信、6代藩主 信恩)

もりおか・城と城下町フィールドミュージアム

盛岡城跡公園の一角にある町なかミュージアム。1階は無料で、盛岡を代表する祭りや旬の観光情報を紹介。2階展示室(有料)では盛岡藩の歴史や藩主南部家に関わる資料を展示しています。

所在地 〒020-0023 岩手県盛岡市内丸1-50

電話番号 019-681-2100

URL https://www.morireki.jp

もりおか歴史文化館は、もりおか歴史文化館活性化グループ(株式会社乃村工藝社、公益財団法人盛岡観光コンベンション協会)が指定管理者として運営しています。

企業プレスリリース詳細へ

PRTIMESトップへ

編集部ニュース

編集部コラム

新着試してみた感想

試してみたについて

【総額50万円】レシート応募でギフトが当たるキャンペーンがスター...

【総額50万円】レシート応募でギフトが当たるキャンペーンがスター... 「あのお家、不思議と家族全員、健康よね」その秘密とは?子どもにも...

「あのお家、不思議と家族全員、健康よね」その秘密とは?子どもにも... 10月21日「ゲニステインパワーの日」制定記念 特別対談 今話題...

10月21日「ゲニステインパワーの日」制定記念 特別対談 今話題...

「ウィズ京葉ガス」10月号に掲載されました!

「ウィズ京葉ガス」10月号に掲載されました! 10月ウィズ京葉ガスにレシピが掲載されました

10月ウィズ京葉ガスにレシピが掲載されました 【ウィズ京葉ガス 2025年9月号】にレシピ...

【ウィズ京葉ガス 2025年9月号】にレシピ...

コメント

全て既読にする

コメントがあるとここに表示されます