プレスリリース

【徳島県】復元された浄瑠璃『蛭小島武勇問答』を、7月17日(月・祝)阿波十郎兵衛屋敷にて公演

徳島県

2023.06.09

阿波路会特別公演「蛭小島武勇問答 工藤祐経住家の段」(ひるがこじまぶゆうもんどう くどうすけつねすみかのだん)

人形浄瑠璃は、近代以降(特に明治末~昭和初期)に多くの演目が中絶しました。浄瑠璃本や劇評記事、道具帳などの資料をもとに、これらの演目を復活させることによって、人形浄瑠璃という芸能の多様性の回復を図ることを目指した、大阪公立大学大学院文学研究科の久堀裕朗教授らの研究によって復元された浄瑠璃、『蛭小島武勇問答』を、阿波路会の素浄瑠璃でお楽しみいただけます。

阿波路会特別公演「蛭小島武勇問答 工藤祐経住家の段」

(ひるがこじまぶゆうもんどう くどうすけつねすみかのだん)

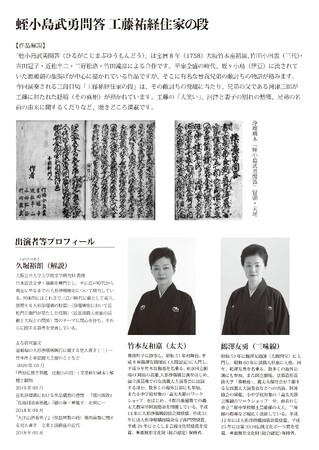

【作品解説】

『蛭小島武勇問答』は宝暦8年(1758)大坂竹本座初演、竹田小出雲(三代)・吉田冠子・近松半二・三好松洛・竹田滝彦による合作です。平家全盛の時代、蛭ヶ小島(伊豆)に流されていた源頼朝の旗揚げが中心に描かれている作品ですが、そこに有名な曾我兄弟の敵討ちの物語が絡みます。

今回演奏される三段目切「工藤祐経住家の段」は、その敵討ちの発端に当たり、兄弟の父である河津三郎が工藤に討たれた経緯(その真相)が描かれています。工藤の「大笑い」、河津と妻子の別れの愁嘆、兄弟の名前の由来に関するくだりなど、聴きどころ満載です。

【出演者プロフィール】

●解説 久堀裕朗(くぼりひろあき)

大阪公立大学大学院文学研究科 教授

日本近世文学・演劇を専門とし、主に江戸時代から現在に至るまでの人形浄瑠璃史について研究している。具体的にはこれまで、〈江戸時代に劇として成立、展開する人形浄瑠璃の特質〉〈浄瑠璃史において近松門左衛門が果たした役割〉〈近世淡路人形座の活動と大坂との関係〉等のテーマに関心を持ち、それらに関する論考を発表している。

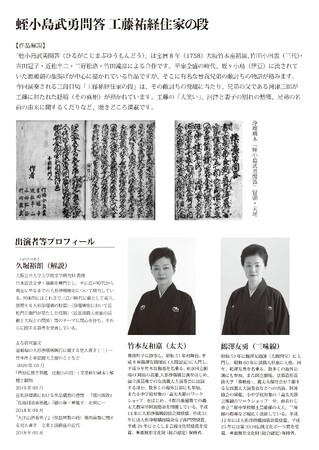

●太夫 竹本友和嘉

豊澤町子に師事し、昭和51年初舞台。平成8年鶴澤友路師匠(人間国宝)に入門し、平成9年竹本友和嘉を名乗る。東京国立劇場の「阿波の芸能」人形浄瑠璃公演をはじめ、国立演芸場での女流義太夫演奏会に出演するほか、数多くの海外公演にも参加。また小中学校対象の「義太夫節のワークショップ」をはじめ、十郎兵衛屋敷での義太夫教室や阿波路会を開催している。平成14年に人形浄瑠璃因協会奨励賞、平成21年には人形浄瑠璃因協会女子部門奨励賞、平成29年にとくしま芸術文化奨励賞を受賞。重要無形文化財(総合認定)保持者。

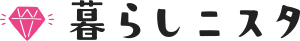

●三味線 鶴澤友勇

昭和53年に鶴澤友路師匠(人間国宝)に入門し、昭和60年に淡路人形座に入座。同年、鶴澤友勇を名乗る。数多くの海外公演にも参加。また国立劇場、京都造形芸術大学「春秋座」、義太夫保存会が主催する女流義太夫演奏会などへの出演、阿波路会の開催、小中学校対象の「義太夫節三味線のワークショップ」や、南あわじ市立三原中学校郷土芸能部の太夫、三味線の指導など幅広く活躍している。平成12年には人形浄瑠璃因協会奨励賞、平成25年には第33回伝統文化ポーラ賞を受賞。重要無形文化財(総合認定)保持者。

●日 程 令和5年7月17日(月・祝)16:00~17:45

(開場:15:30)

●会 場 徳島県立阿波十郎兵衛屋敷

●主 催 阿波路会、徳島県立阿波十郎兵衛屋敷

●入場料 1,500円(入館料を含む)

※本公演は100席限定となります。

●チケット販売

・阿波十郎兵衛屋敷の窓口で販売します。(毎日9:30~17:00)

・電話(088−665−2202)またはメール(awajurobeyashiki@mf.pikara.ne.jp)でご予約を承ります。

~阿波十郎兵衛屋敷とは~

阿波十郎兵衛屋敷では、国の重要無形文化財「阿波人形浄瑠璃」を毎日上演しています。 また、展示室では、阿波人形浄瑠璃の特色や木偶人形の展示をしており、徳島の伝統文化をテーマとした特別公演や展示を定期的に行っています。

お問い合わせ/徳島県立阿波十郎兵衛屋敷

■入館料 一般410円、高・大学生310円、小・中学生200円

■住所 徳島市川内町宮島本浦184

■TEL 088-665-2202

■FAX 088-665-3683

■HP http://joruri.info/jurobe/

■LINE @872rlmsx

■インスタグラム https://www.instagram.com/awajurobeyashiki/

企業プレスリリース詳細へ

PRTIMESトップへ

人形浄瑠璃は、近代以降(特に明治末~昭和初期)に多くの演目が中絶しました。浄瑠璃本や劇評記事、道具帳などの資料をもとに、これらの演目を復活させることによって、人形浄瑠璃という芸能の多様性の回復を図ることを目指した、大阪公立大学大学院文学研究科の久堀裕朗教授らの研究によって復元された浄瑠璃、『蛭小島武勇問答』を、阿波路会の素浄瑠璃でお楽しみいただけます。

阿波路会特別公演「蛭小島武勇問答 工藤祐経住家の段」

(ひるがこじまぶゆうもんどう くどうすけつねすみかのだん)

【作品解説】

『蛭小島武勇問答』は宝暦8年(1758)大坂竹本座初演、竹田小出雲(三代)・吉田冠子・近松半二・三好松洛・竹田滝彦による合作です。平家全盛の時代、蛭ヶ小島(伊豆)に流されていた源頼朝の旗揚げが中心に描かれている作品ですが、そこに有名な曾我兄弟の敵討ちの物語が絡みます。

今回演奏される三段目切「工藤祐経住家の段」は、その敵討ちの発端に当たり、兄弟の父である河津三郎が工藤に討たれた経緯(その真相)が描かれています。工藤の「大笑い」、河津と妻子の別れの愁嘆、兄弟の名前の由来に関するくだりなど、聴きどころ満載です。

【出演者プロフィール】

●解説 久堀裕朗(くぼりひろあき)

大阪公立大学大学院文学研究科 教授

日本近世文学・演劇を専門とし、主に江戸時代から現在に至るまでの人形浄瑠璃史について研究している。具体的にはこれまで、〈江戸時代に劇として成立、展開する人形浄瑠璃の特質〉〈浄瑠璃史において近松門左衛門が果たした役割〉〈近世淡路人形座の活動と大坂との関係〉等のテーマに関心を持ち、それらに関する論考を発表している。

●太夫 竹本友和嘉

豊澤町子に師事し、昭和51年初舞台。平成8年鶴澤友路師匠(人間国宝)に入門し、平成9年竹本友和嘉を名乗る。東京国立劇場の「阿波の芸能」人形浄瑠璃公演をはじめ、国立演芸場での女流義太夫演奏会に出演するほか、数多くの海外公演にも参加。また小中学校対象の「義太夫節のワークショップ」をはじめ、十郎兵衛屋敷での義太夫教室や阿波路会を開催している。平成14年に人形浄瑠璃因協会奨励賞、平成21年には人形浄瑠璃因協会女子部門奨励賞、平成29年にとくしま芸術文化奨励賞を受賞。重要無形文化財(総合認定)保持者。

●三味線 鶴澤友勇

昭和53年に鶴澤友路師匠(人間国宝)に入門し、昭和60年に淡路人形座に入座。同年、鶴澤友勇を名乗る。数多くの海外公演にも参加。また国立劇場、京都造形芸術大学「春秋座」、義太夫保存会が主催する女流義太夫演奏会などへの出演、阿波路会の開催、小中学校対象の「義太夫節三味線のワークショップ」や、南あわじ市立三原中学校郷土芸能部の太夫、三味線の指導など幅広く活躍している。平成12年には人形浄瑠璃因協会奨励賞、平成25年には第33回伝統文化ポーラ賞を受賞。重要無形文化財(総合認定)保持者。

●日 程 令和5年7月17日(月・祝)16:00~17:45

(開場:15:30)

●会 場 徳島県立阿波十郎兵衛屋敷

●主 催 阿波路会、徳島県立阿波十郎兵衛屋敷

●入場料 1,500円(入館料を含む)

※本公演は100席限定となります。

●チケット販売

・阿波十郎兵衛屋敷の窓口で販売します。(毎日9:30~17:00)

・電話(088−665−2202)またはメール(awajurobeyashiki@mf.pikara.ne.jp)でご予約を承ります。

~阿波十郎兵衛屋敷とは~

阿波十郎兵衛屋敷では、国の重要無形文化財「阿波人形浄瑠璃」を毎日上演しています。 また、展示室では、阿波人形浄瑠璃の特色や木偶人形の展示をしており、徳島の伝統文化をテーマとした特別公演や展示を定期的に行っています。

お問い合わせ/徳島県立阿波十郎兵衛屋敷

■入館料 一般410円、高・大学生310円、小・中学生200円

■住所 徳島市川内町宮島本浦184

■TEL 088-665-2202

■FAX 088-665-3683

■HP http://joruri.info/jurobe/

■LINE @872rlmsx

■インスタグラム https://www.instagram.com/awajurobeyashiki/

企業プレスリリース詳細へ

PRTIMESトップへ

編集部ニュース

編集部コラム

新着試してみた感想

試してみたについて

Jackery(ジャクリ)ポータブル電源が日常使いに便利すぎるワ...

Jackery(ジャクリ)ポータブル電源が日常使いに便利すぎるワ... 『ペントハウス』韓ドラ初心者でもハマる人続出!みんなのリアルな声...

『ペントハウス』韓ドラ初心者でもハマる人続出!みんなのリアルな声... おしゃれに、おいしく、楽しく♪ 我が家らしい『おせち』を家族みん...

おしゃれに、おいしく、楽しく♪ 我が家らしい『おせち』を家族みん...

『クックパッド 体にやさしいこうじレシピ』に...

『クックパッド 体にやさしいこうじレシピ』に... ゆうゆう6月号に掲載です!

ゆうゆう6月号に掲載です! 2024年4月「ウィズ京葉ガス」に掲載されました。

2024年4月「ウィズ京葉ガス」に掲載されました。