注文住宅産業における環境は、円高や輸送費の高騰から建材が値上がりし、公共事業の兼ね合いで人材不足による人件費もあがっています。そんな逆風に負けず、限られた予算内で理想の家をつくるためには、効果的なコストダウンの工夫が欠かせません。

そこで、ローコスト住宅に積極的にとり組む建築家に、プロならではの視点からコストダウンにきく具体的な34のテクニックを教えてもらいました。

プランニングと収納のコストダウンのポイント

1.施工面積(床面積)を減らす

「家は小さくつくれば低コスト」といわれますが、注意点がひとつあります。図面ができてからコスト調整のために床面積を減らすのではなく、できれば計画段階から検討すること。

単純に規模を縮小しただけでは、構造的にもデザイン的にもバランスの悪い建物になり、大幅な図面修正を加えるには大変な手間がかかってしまいます。(倉田さん)

2.同じ面積なら部分2階建てよりも総2階建て

1階と2階の床面積がほぼ同じ建物が「総2階建て」、1階の床面積より2階を小さくした建物が「部分2階建て」です。

両方の延べ床面積がまったく同じと仮定した場合、総2階建てのほうが建築コストは安くなります。部分2階建ては建坪が広く、基礎工事やコーナー処理がふえるため、材料費や工事費が高くなるからです。(倉田さん)

1階と2階がほぼ同じ面積の“総2階建て”は、コストに無駄のでない王立的な形。(岸和田邸 設計/クニヤス建築事務所 施工/TOPOS・近江産業)

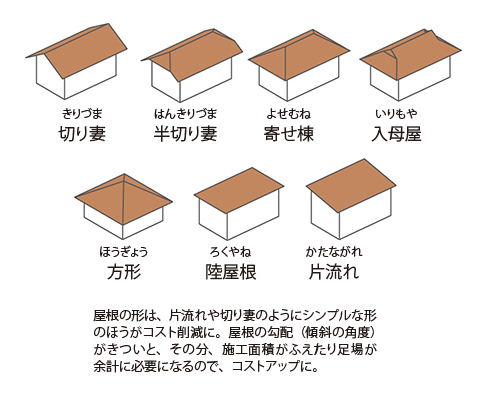

3.屋根の形は単純に、勾配もゆるくする

屋根のデザインは、切り妻、寄せ棟、片流れなどがありますが、このうちローコストにあがるのは、単純な片流れや切り妻屋根です。

家は複雑なデザインほど材料を多く使うのでコストが上がり、それは屋根の形にもいえます。

屋根勾配がきつい場合も、施工面積がふえて使用する材料が多くなり、屋根足場が必要になることもあります。(倉田さん)

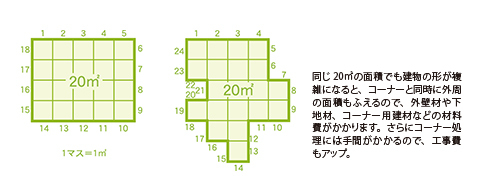

4.建物の形はシンプルにする

家の形はシンプルな箱型にし、外壁の表面積を最小限すれば、下地材、仕上げ材に使われる、材料や工事の手間を減らすことができます。

上のイラストを見ると、同じ床面積でもシンプルな形はコーナーが少なく、複雑な形はコーナーが多くなることがわかります。面や角が多いとその分、材料がふえ、コーナー処理にも手間がかかってコストアップに。

さらにコーナー用の建材は、「役物」といわれ、フラットな面に使うものに比べて価格が高め。

また、建物はシンプルであればあるほど構造的にも強いといわれ、メリットも大きいのです。(倉田さん)

5.部屋数を少なく、オープンな間取りにする

最近人気なのが、小さな部屋をいくつもつくるのではなく、広めの部屋を少なく設ける間取りです。このプランは開放的でフレキシブルな使い方ができ、じつはコストダウンにも貢献。

部屋が多いということは、間仕切り壁を仕上げるための材料費がかかり、部屋ごとに照明や建具も必要になります。

プランでいえば、「LDKを広いワンルームにし、一角にワークコーナーを設ける」「子どもが小さいうちは、広い寝室を家族みんなで使い、必要ならカーテンなどで仕切る」などがおすすめ。

子どもが巣立って夫婦二人になった場合も、使いみちのない狭い部屋が残ってしまうということがありません。(倉田さん)

6.和のコーナーを工夫する

柱、天井板、長押、鴨居などで構成される本格的な和室は、造作材に白木を使うことが多く、材料費は洋室の仕上げ材に比べて、最低でも3割アップといわれます。

しかし、客間や昼寝用など多目的に使える和室は、やはり便利。床の間などのつくり込みをやめて壁や天井はシンプルな洋室仕上げにし、障子のかわりに和紙ブラインドを使ったり、置き畳で和の雰囲気を演出すれば、ローコストにできます。(倉田さん)

7.階段は箱階段がローコスト

壁の仕上げでいちばん安く仕上がるのは、量産品のクロス張り。そのクロス張りの壁に囲まれた箱階段は、ほかの壁と仕上げを統一できるので、材料や手間の種類がふえず、コストを抑えることができます。

木や鉄などの手すりがある階段は、材料の種類がふえたり、化粧材を扱う手間がかかったりするので、その分、コストアップに。(小針さん)

周囲を壁で囲まれた、箱階段または回り階段と呼ばれるプラン。

8.曲線をとり入れるなら見切り材を省くとコスト安に

デザインに曲線をとり入れるとやわらかさが加わりますが、残念ながらコストダウンにはなりません。建築業界では「R(アール)は3倍」といい、屋根、壁、造作などに曲線をつくるのは、平面の3倍の費用がかかるといわれています。

でも、見切り材を省いてつくり込めば、その半分のコストでできます。(小針さん)

合板をU字形に曲げ、出入り口アーチの下地材に。見切り材を使わずにコストを抑えて、人気のアーチを実現。

9.トイレは1つにする

2階建て住宅の場合、1階と2階にトイレをつくるのが一般的になっていますが、トイレを1カ所に最低30万円のコストがかかります。1つにすれば当然、設備費、工事費、面積の節約になります。

どちらの階につくるかは悩みどころですが、寝室と同じフロアにつくるのが一般的にはベターです。要・不要を含め、暮らしに合わせてよく検討してみてください。(倉田さん)

10.水回りはまとめたプランにする

キッチン、洗面、バス、トイレなどの水回りはなるべく近い位置にまとめてプランにしたほうが給排水管などの設備の節約になり、コストダウンがはかれます。

さらに給湯器からの距離が短くなることで、ガス代などのランニングコストも抑えられ、水回りをまとめることであとあとのメンテナンスもしやすくなります。

1階と2階で水回りが分かれる場合も、なるべく上下で位置が重なるようにプランしましょう。(倉田さん)

11.集中収納できるウォークインクローゼットはコスト節約

部屋ごとにクローゼットや棚をつくる場合と、ウォークインクローゼット(W・I・C)のような集中収納のスペースをつくる場合とでは、後者のほうが安くできます。

W・I・Cなら扉は何枚も必要なく、内部も棚やパイプハンガーだけのシンプルなつくりにできるためです。

小物類の収納には市販の衣装ケースやかごなどを利用すれば、出し入れしやすくなります。

玄関やキッチンについても同じ考え方で、シューズクローゼットやパントリーを採用すれば、収納部分にかかるコストを大幅に節約することができます。(倉田さん)

パイプハンガーと棚板を渡したシンプルなつくりのW・I・Cを、収納ボックスやチェストなどでカスタマイズ。

12.収納は家具工事よりも大工工事が割安

新築時に造りつけ家具を同時に計画する人がふえています。建物と一体化させた収納家具はスペースを有効活用でき、インテリアの統一もはかれるというメリットがあるから、というのがその理由。

ただし、家具専門の職人さんによる「家具工事」にするか、大工工事の一環として大工さんにつくってもらうかでは、コストは大幅に違ってきます。

一般に「細部のつくりはラフだけれど、家具工事より大工工事のほうが工事単価は安い」といわれています。シンプルなデザインで構造が単純な造作家具であれば、大工工事にしたほうがコストダウンになります。

しかし、複雑なデザインや特殊な仕上げを要求すると、家具づくりを本業としていない大工さんでは製作に時間がかかり、かえって高くつく場合もあります。どちらにするかは設計者と相談してください。(小針さん)

洗面室には、市販のかごのサイズに合わせて大工工事でオープン棚を設置。棚板は可動式です。(岸和田邸 設計/クニヤス建築設計 撮影/山口幸一)

13.3階建てより2階+ロフトがコスト安

高さ制限まで余裕があるなら、最上階の小屋裏部分を利用するロフトがおすすめです。

ロフトつき2階建ては構造材の制約がなく、3階建て住宅に比べて建築コストが安くなります。(倉田さん)

14.造りつけ収納はオープンにすると安い

食器や雑貨を扉のないオープン棚に並べて、“見せる収納”を楽しむプランも、コストダウン法のひとつ。扉を省けば材料費や工事費が節約でき、オープンにすることで部屋が広く見えるというメリットもあります。

扉のほか、造作家具では引き出しも要注意。思う以上に材料と手間がかかるので、引き出し一つつくるごとにコストアップしてしまいます。

そこで、棚はオープンのままにして、市販のかごやボックスを引き出しがわりに使用するのも一案。こまごましたものが整理でき、色や素材をそろえれば見た目にも美しく、インテリアとしても使えます。

その際、使用するかごやボックスのサイズが限定されないように、棚板のダボ穴は細かい間隔で設けるのがコツです。(倉田さん)

立地条件によって工事費が余分にかかる場合も

工事が始まると、当然のことですが、職人さんの車や資材運搬用の車が頻繁に出入りすることになります。

敷地が道路からスムーズに入れる高さで、駐車できる道路幅があれば問題ないのですが、そうでない場合、工事費が余分にかかる場合があります。

たとえば道路と土地に高低差があると、資材運搬が手持ちになるほど手間と時間がかかり、車が止められない道路の場合は、駐車場を借りる費用が必要になるからです。

敷地の立地条件はコストにも影響するということを考えて、土地選びをしたいものです。(小針さん)

↓注文住宅で家を建てたSさんの体験談を見る↓

2019.07.20東京スカイツリーや東京タワー、天気の良い日には富士山まで見える最高のロケーションを持つ土地に居を構えられたSさん。家の前には、大きな河川敷があり、どこからともなく通行人の鼻歌が聞こえてくる。そんな気持ちを開放してくれる、心...続きを見る

2019.07.31スポーツやキャンプなどのアウトドアやDIYなど多くの趣味をお持ちのSさん。幼いころからご実家で鳥小屋や犬小屋を造られるなど、DIYの経験も豊富にお持ちで、今回の家づくりの際もDIYをする余白を設けたこだわり満載の住まいを叶...続きを見る

部材・仕上げ材のコストダウンのポイント

15.既製品を上手に活用する

ドアやサッシ、手すりなどは、オーダーでつくると既製品の何倍ものコストがかかります。既製の普及品の中からシンプルなデザインのものを探してひと手間かければ、オリジナリティのある仕上がりが楽しめるはず。

たとえば、無垢材の無塗装室内ドアをペイントする、既製品のサッシを組み合わせて個性あるデザインにするなどです。

意外なものとしては、階段にも既製品があります。空間のポイントにするのでなければ、既製品の階段を利用するのもひとつの方法です。(小針さん)

16.仕上げ材は量産品を使えばコスト安

色や柄がシンプルで汎用性があり、大量生産することでコストを抑えた製品を「量産品」と呼んでいます。

たとえば壁クロスの場合、量産品なら1mあたり600〜800円と比較的安価に入手できるので、コスト節約のため工務店や設計者から提案されることも多いようです。

最近では量産クロスの種類も豊富になり、なかには塗り壁風やペイント風の製品もあります。特にこだわりがなければ、上手に採用してみてください。(小針さん)

17.高価な仕上げや素材は部分的に採用する

内装材を統一するのはコストダウンの有効な手段ですが、それでは楽しみが半減してしまう、と思う人もいるでしょう。そんなときは、安価な材料と高価な材料を使い分けてはいかがでしょうか。

たとえば、壁の仕上げコストは「クロス張り」→「塗装」→「左官仕上げ」の順で1㎡あたりのコストがアップします。

「LDKは割高になってもこだわりの仕上げにし、来客の目にふれる機会のない個室や収納スペースの内部は安価なクロス張りに」というのも一案。

あるいは、高級感ある素材を部分使いするのも手。洗面カウンターやトイレの床など施工面積が小さければ、ガラスモザイクのような高価な素材でもコストが大幅にアップすることなく、素材の魅力を効果的に生かすことができます。

床材についても、無垢材と合板のフローリングや、素焼きとプラスチックのタイルなどでは価格に差があるので、予算との兼ね合いで使い分けるのが、賢いコスト調整といえるでしょう。(小針さん)

LDのフローリングはナラの無垢材。キッチンなどの水回りには、ナラ材と見た目が似ているホモジニアス系ビニル床タイルを採用し、コストを調整。(岸和田邸 設計/クニヤス建築事務所)

18.仕上げ材は統一して種類を少なくする

壁、天井、床の仕上げは部屋ごとに買えずに統一し、種類を少なくするのが、コストダウンのセオリーです。

仕上げ材がスペースごとにバラバラだと、それぞれに専門職人が必要になり、工事の数が多くなります。また、素材の種類がふえれば半端材も多く出てしまい、ロスも増えてしまうからです。(倉田さん)

19.工事の種類を少なくする

工事の種類とは、つまり専門の職人さんの種類のこと。大工工事=大工さん、左官工事=左官職人、タイル工事=タイル職人、クロス工事=クロス職人、建具工事=建具職人のほか、家具工事、塗装工事、給排水の設備工事、電気工事・・・など、家づくりには多くの専門職人が携わります。

たとえば、造りつけ家具を簡易な棚にして大工さんにお願いすれば、家具工事代が節約できますし、室内ドアを大工さんでもとりつけられる量産品にすれば、建具工事も不要になります。

お風呂をシステムバスにすれば、タイル工事を省けるかもしれません。設備や部材・内装材を選ぶときに工事の種類を減らすことを意識すると、コストダウンにきいてきます。(小針さん)

20.無垢のフローリング材はUNI材や幅の狭いものが割安

一枚物の無垢材は価格も高め。コストを抑えるなら、UNI(ユニ)タイプや幅の狭い木材がおすすめです。

「UNI」とは「UNITED」の略。短いサイズの無垢材を182cmの長さに縦方向につないだもので、一枚物に比べて2〜3割安めです。また、幅の狭い無垢材も、広いタイプより比較的安く流通しています。(小針さん)

質感のいいオーク無垢材のフローリングはUNIタイプを選び、こだわりとコストを両立させました。

21.節のある無垢材は安く流通している

ほとんどの木材には節がありますが、見た目にクセがある、節が抜けて穴があく可能性があるなどの理由で、節の多い木材はあまり人気がありません。

しかし、安価に手に入り、無垢材の質感は得られるというメリットがあります。(倉田さん)

22.無垢の床材は樹種によって価格が違う

時がたつほどに味わいを増すという理由で、無垢材のフローリングを希望するケースがふえています。無垢材とひとくちにいっても、床材に使われる無垢材の種類はさまざまで、大きくは広葉樹系と針葉樹系に分けられます。

オーク(ナラ)、メイプル、ローズウッド、ウォールナット、チーク、バーチなどは広葉樹。材質はかたく、反りや縮みが少ないといわれ、針葉樹に比べて価格は高めです。

一方、パイン、スギ、ヒノキは針葉樹で、やわらかく肌ざわりがよいことから人気の樹種。広葉樹に比べて手頃な価格で手に入りやすい木材です。(小針さん)

23.構造材は仕上げ材としても使える

内装仕上げの一部に木材をとり入れる方法が人気です。けれども、仕上げ用のきれいな無垢材となると、価格もそれなりに高め。

一方、壁や床の下地に使う構造材は外から見えないため、表面仕上げは粗削りですが、価格は安めなのがメリットです。

ざらっとした質感が気にならないのであれば、仕上げ材として使うのも手です。ペイントやオイルステインで仕上げれば、独特の表情やナチュラルな雰囲気を楽しめます。

特に2×4工法用の構造材は、堅牢でねじれが少ないわりに安価で出回っています。(小針さん)

ダイニングのアクセントになっている板張りの壁には、素朴な質感が楽しめてコストも抑えられる足場板を採用。

板張りの天井は、構造材を張って白くペイント。ふきとり仕上げにして、木目が残るアンティーク風のデザインに。

24.畳は畳表や畳床によって価格に差がでる

昔からある稲わら100%のわら床の畳は、材料の入手が困難なこともあって、1畳何万円もする高級品になりましたが、わらを使わない建材畳床の縁つき畳は、1畳1万円前後で購入できます。和紙畳は価格は少々高めですが、耐久性があります。

また、半畳の縁なし畳は、製作に手間がかかり、材料を多く使うため、縁つき畳に比べて割高になります。(小針さん)

25.石は高い素材だがタイル形状なら経済的

大きな岩板を建築用に薄くスライスした天然石は、壁に張ったり床に敷くと、見た目もゴージャス。けれども石材は特注になることが多く、大判サイズともなると1枚何万円もします。

コストを抑えたい場合は、30〜40cm角のタイル形状に成形加工した既製品が狙い目。大判サイズより割安です。(小針さん)

26.タイル選びは歩留まりがポイント

大判タイルは目地が少ないため掃除がしやすく人気です。ただ、大判になればなるほど、貼りたい面に合わせてカットすることが多く、歩留まりが悪くなります。

予算が厳しい場合は、5〜30cm角の普及品タイルがおすすめです。

27.塗装や左官壁にできないときは塗装風・左官風にクロスを使う

素材は一般的なビニールクロスなのですが、テカリを抑えて塗装や左官仕上げにテクスチャーを似せているものがあります。

塗装風クロスは塗装したようなマットな質感、左官風クロスは塗り壁のような表情をもち、見た目も手ざわりもまるで本物のよう。

1㎡あたり1, 000円前後と安価なので、コストを節約しながら雰囲気も出せます。(倉田さん)

壁を塗装すると予算オーバーなので、やわらかな表情の塗装風クロスにして調整。おかげで無垢材フローリングを採用できました。(設計/アトリエ71)

28. 窓は引き違いのアルミサッシが安いが、小窓は縦の滑り出し窓が安い

既製品の窓には、引き違い窓のほか、上げ下げ窓、滑り出し窓など、さまざまなデザインがあり、サッシも木製や樹脂製があります。

特殊な用途は別にして、一般の開口部に施工する場合なら、引き違いのアルミサッシが安上がり。

ただし、通風用の小さな窓の場合は、縦の滑り出し窓が、採光だけが目的の窓ならフィクス窓が割安です。(小針さん)

キッチンにつけた、森の景色を切り取るピクチャーウインドーはフィクス窓に。(設計/アトリエKUKKA 一級建築事務所)

家族で挑戦したいDIY

工事費を節約するという点ではDIYもおすすめです。特に無塗装のフローリングに施すワックスやオイルの仕上げ作業は、時間と根気さえあれば素人でも気楽にトライできます。

コストダウンになるうえ、家族みんなで仕上げれば家づくりの思い出になり、家に対しての愛着も増すのではないでしょうか。

また壁のペイントも、下地調整(ボードの継ぎ目をパテで仕上げるなど)はプロにお願いし、その上からローラーで塗れば、素人でも比較的きれいに仕上がります。

外構工事や造園も業者に頼むと、ちょっとした庭でも数十万円単位。アプローチのレンガ敷き、デッキの塗装、植栽、ミニガーデンづくりなどは自分たちでも挑戦しやすく、ラフな仕上がりでも気にならないものです。

DIYはおすすめですが、工事が完了しないうちから現場に入るのはNG。職人さんのじゃまになって工期に影響が出たりすれば、コストダウンどころではありません。

DIYの作業は家が完成したあとにしましょう。(倉田さん)

設備のコストダウンのポイント

29.既製品+ひと手間でグレードアップする

設備機器についても、大量生産されているメーカーの普及品は、安価だけど味気ないと感じる人もいるでしょう。

そのような場合は、周辺部にひと手間かけてオリジナリティのある仕上がりにするのがおすすめです。

たとえば、洗面台のみ既製品にして壁面にアンティークミラーをつけたり、シンプルなキッチンにオープン棚をプラスするなど。

DIYもできるので挑戦してみてはいかがでしょうか。(小針さん)

「パナソニック」のシステムキッチンを採用し、壁に表情豊かな輸入品のタイルを貼って。(Y邸 設計/㈱ウエスト ビルド/アイディールホーム 撮影/松井ヒロシ)

30.メーカーの指定はなるべくしない

システムキッチン、トイレ、水栓金具、サッシなど、設備機器や部材のメーカーは国内外に数えきれないほどあります。

でも、メーカーや商品そのものに対して特にこだわりがなく、建築コストを抑えたいという場合は、メーカーや品番の指定はせず、施工会社がすすめる設備機器を採用するのが得策。

たいていの施工会社は、安く大量に仕入れる独自のルートを持っていることが多く、施主にもその分、安く提供できるのです。

施工会社にとってみればお値打ちで仕入れやすく、施主にとっては安く購入できるので、お互いにメリットがあるわけです。(小針さん)

キッチンをはじめ、システムバス、トイレなどの水回り設備は、シンプルな「LIXIL」製で統一。

31.付加機能のたくさんついた設備は高い

電動で上下する棚や手をかざすと水が出てくる水栓、テレビつきのシステムバスなど、便利な機能のついた設備は魅力的ではありますが、それなりに高額。

自分たちにとって必要な機能かどうかをじっくり考えてから選びましょう。最初は便利そうでも、意外と使わなくなったりする場合もあります。(倉田さん)

32.配線ダクトは設備工事が簡単でローコスト

配線ダクトによる照明は店舗などでもよく採用されるもので、ライティングダクト、スライドコンセントともいわれています。

通電できるレールを天井に埋め込んだり直づけにして、アダプターつきの照明器具を装着します。スポットライトやペンダントライトなど複数の照明器具をとりつけることもでき、交換やとりはずしは素人でも簡単。

引っかけシーリングに設置できる簡易タイプも出ており、一般住宅でのとりつけが容易になりました。

工事が簡単で器具そのものも安価なので、照明器具の費用を抑えたい場合におすすめです。(小針さん)

配線ダクトにスポットライトやペンダントライトなど複数の照明をつけて。(山本邸 設計/アイエスワン 撮影/松井ヒロシ)

33.施主支給は手軽にとり入れられるものを

施工会社を通さずに施主自身が安く仕入れたり個人輸入した建材を使うことを、施主支給といいます。

発注から搬入までを施主自身が手配しなければならず、運搬費やとりつけ費は施主の負担になり、必ずしもコストダウンにならないこともあります。

施主支給を選ぶ場合は、照明器具など手軽なものにしておくのが得策です。(小針さん)

おしゃれな照明はネットで探して施主支給したもの。(笠松邸 設計/きのへそ工房・西峰工務店 撮影/佐々木幹夫)

34.エアコンは本体工事費に含めない

エアコンは施工会社を通して購入するよりも、量販店などで購入して竣工後に設置するほうがコストダウンになります。ただし、設置場所はプランニング段階で決め、電源コンセントと配管用スリープは工事の際につくっておきましょう。あとから壁に穴をあけると割高になります。(小針さん)

↓注文住宅で家を建てたSさんの体験談を見る↓

2019.07.20東京スカイツリーや東京タワー、天気の良い日には富士山まで見える最高のロケーションを持つ土地に居を構えられたSさん。家の前には、大きな河川敷があり、どこからともなく通行人の鼻歌が聞こえてくる。そんな気持ちを開放してくれる、心...続きを見る

2019.07.31スポーツやキャンプなどのアウトドアやDIYなど多くの趣味をお持ちのSさん。幼いころからご実家で鳥小屋や犬小屋を造られるなど、DIYの経験も豊富にお持ちで、今回の家づくりの際もDIYをする余白を設けたこだわり満載の住まいを叶...続きを見る

取材協力

アトリエ71 倉田 充さん

大学卒業後、現事務所に入社。自然素材を随所にとり入れたデザインが人気で、「適正コスト&ハイセンス」をコンセプトに、一般住宅や店舗の設計、住宅リフォームなどを手がけている。(http://www5b.biglobe.ne.jp/~a71/)

株式会社KURASU 代表 小針美玲さん

大手ゼネコンの現場監督を十数年務めたのち、2009年に設計・施工を一貫して行う現事務所を立ち上げる。女性&主婦目線でのきめこまかい家づくりに定評があり、おしゃれなカフェのような自社サロンで行う「家づくりセミナー」も好評。(http://kurasu.co.jp)

あわせて読みたい

2017.06.05家づくりのコストを少しでも抑えるためのテクニックをまとめました。依頼先ごとのコストダウンのコツをはじめ、見積もり比較サイトを利用するときの注意点、補助金の賢い活用法など、家を安く建てたい人に役立つ知識が満載です。 ハウスメ...続きを見る

2017.03.09インターネットで「超ローコスト住宅」と検索すると、1000万円を切るような商品が続々とあらわれます。そこで浮かんでくるのが「どうしてこんなに安いの? 」「こんなに安くて大丈夫なの? 」という疑問。「ローコストなハウスメーカ...続きを見る

2018.02.02家づくりのサイトでよく目にする「ローコスト住宅」というワード。興味を持ったかたも多いのではないでしょうか。ここでは「ローコスト住宅とは?」という基本のキの話から、ローコスト住宅を建てるときに知っておきたいこと、ローコスト住...続きを見る